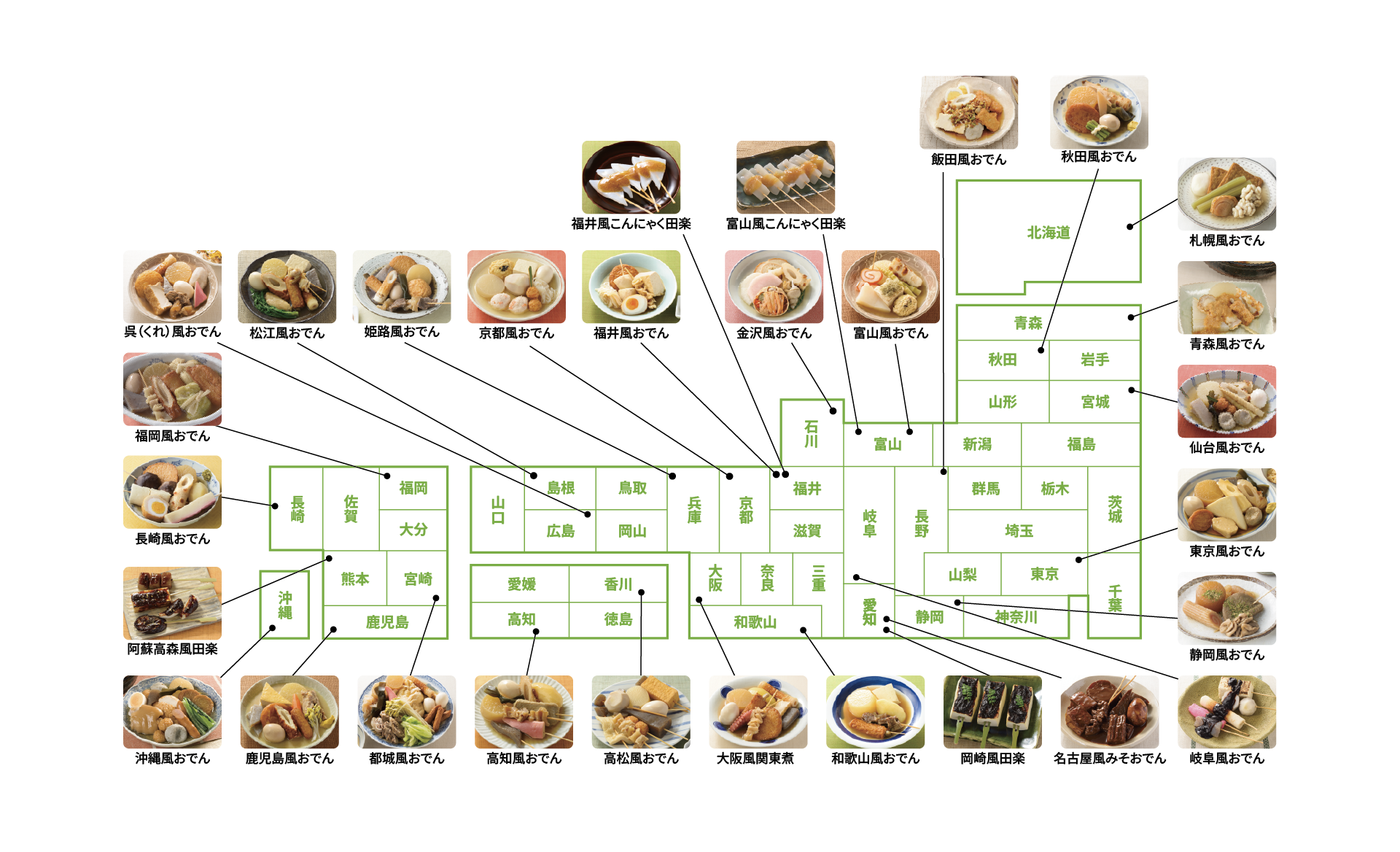

おでん教室

日本のご当地おでん

- 株式会社紀文食品

全国には、だしや味つけ、種もの(具)などに名産品を使った、その土地ならではのおでんがたくさんあります。

2025年に、岐阜風、富山風、福井風のおでんや田楽を追加し、合計29種類(26都道府県)のおでんを公開中です。

全国おでんマップ

各都道府県のおでんの写真をクリックすると、そのおでんの特徴・材料・レシピボタンがある部分に移動します。

また、拡大画像をクリックしても各おでんの特徴・材料・レシピボタンがある部分に移動します。

地域別のおでんの特徴・レシピ

※以下の特徴的な種もの(具)の写真は、だし・しょうゆ・みそ・塩などを加え調理した後の画像です。

北海道エリア

ふきやわらびなどの山菜、つぶ貝やほたてなどの貝類が入るのが特徴。おでん専門店の中にはホッケのつみれや、タラのしらこを提供する店もある。緯度が高い北海道では、夏にみそおでんがよく食される。

札幌風おでん

- ◆特徴:

- 昆布の風味豊かな汁(つゆ)に、海と山の幸が入ったぜいたくなおでん。四角く長いさつま揚(通称マフラー)を入れる地域もある。店舗によっては、名産のじゃがいもも供される。

- ◆だしなどの特徴:

- 昆布強めのあっさりだし

- ◆特徴的な種もの(具):

東北エリア

煮込みのおでんとともに、田楽も広範囲で食されるエリア。種もの(具)は根曲がり竹やニオサクなどの山菜類とつぶ貝などの貝類が特徴。青森市周辺では、煮込みおでんに生姜みそだれを付ける。

青森風おでん

- ◆特徴:

- たけのこ・ほたて貝などが入った山海の幸のバランスが良いおでん。津軽みそ(米・赤みそ)で作った生姜みそだれを付けて食す。白こんにゃくも東北のおでんの代表的な具。

- ◆だしなどの特徴:

- 生姜みそだれ

- ◆特徴的な種もの(具):

仙台風おでん

- ◆特徴:

- 根曲がり竹・さんま団子などの種もの(具)と、すっきりとした味わいのだしが特徴。さんまのすり身が入手しやすいので、団子状にしておでんに入れるご家庭もあるそう。

- ◆だしなどの特徴:

- 焼き干しいわしに塩味

- ◆特徴的な種もの(具):

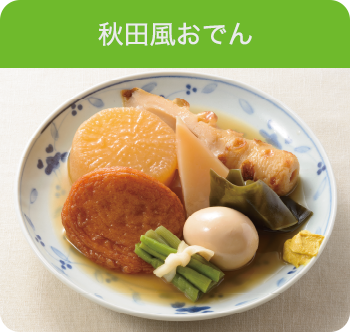

秋田風おでん

- ◆特徴:

- 焼き干しいわし・昆布・干ししいたけのだしに、甘めの味付けをした滋味あふれるおでん。地場の山菜「ニオサク」が特徴で、種もの(具)を大き目にそろえるのが秋田風。

- ◆だしなどの特徴:

- 甘めの煮物風

- ◆特徴的な種もの(具):

関東エリア

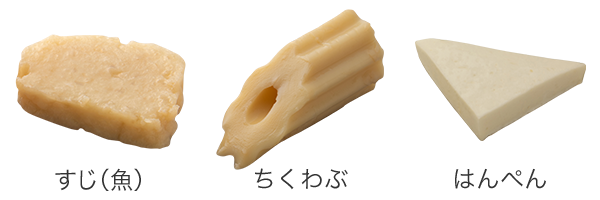

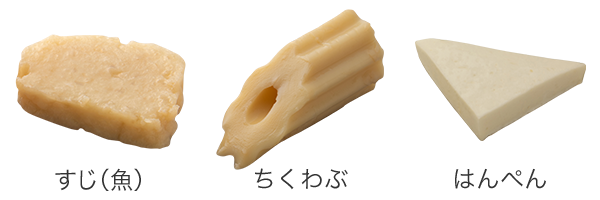

代表的な種もの(具)として、練りものの「はんぺん」「すじ」「つみれ」、小麦粉に塩と水を加えこね棒状にした「ちくわぶ」などがある。昔ながらの「関東風」と、透明な汁(つゆ)が特徴の「関西風」が混在するエリア。

東京風おでん

- ◆特徴:

- 濃口しょうゆとかつお節をきかせた昔ながらのおでん。しょうゆで炊いた「茶飯(さくら飯)」がよく合う。おでん専門店の中には、淡口しょうゆを使用している店舗もある。

- ◆だしなどの特徴:

- 濃口しょうゆとかつお節

- ◆特徴的な種もの(具):

中部エリア

黒はんぺんなどの種もの(具)と真っ黒な汁が特徴の静岡、みそ煮込み・みそ田楽・関東煮(おでん)が共存する愛知、ねぎだれが特徴の飯田、赤巻・車麩などの具が特徴の富山や金沢など、多種多様なおでんが散見する。

飯田風おでん

- ◆特徴:

- おでんに、たっぷりの長ねぎと削り節を加えた風味の良いねぎしょうゆだれをかけて食す。長野県飯田市がねぎの産地だったこともこのたれが誕生した一因だそう。

- ◆だしなどの特徴:

- ねぎしょうゆだれ

- ◆特徴的な種もの(具):

静岡風おでん

- ◆特徴:

- 黒はんぺん・なると巻・牛すじ・豚もつなどの串にさした種もの(具)をコク深い黒い汁で煮込むおでん。だし粉(いわしやかつおの粉と青のり)をかけて食べるのが静岡流。

- ◆だしなどの特徴:

- 黒い汁とだし粉

- ◆特徴的な種もの(具):

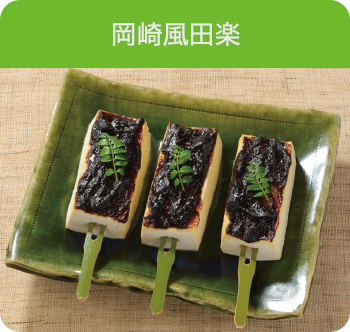

岡崎風田楽

- ◆特徴:

- おでんのルーツは、「田楽」。岡崎風田楽は豆腐を焼き、八丁味噌がベースのたれを塗って山椒を乗せた田楽。この田楽には大根などの青菜を混ぜた「菜飯」が欠かせない。

- ◆みその特徴:

- 八丁味噌の田楽みそと菜飯

- ◆特徴的な種もの(具):

名古屋風みそおでん

- ◆特徴:

- 八丁味噌・三温糖などで作る甘辛い汁が、豚もつ・牛すじ・大根・角麩などにしみこんだ独特の味わいと香りが特徴。名古屋市内のおでん店や飲食店を中心に供される。

- ◆だしなどの特徴:

- 八丁味噌

- ◆特徴的な種もの(具):

岐阜風おでん

- ◆特徴:

- 岐阜では、主に、合わせだしに醤油で調味したおでん(関東煮)の他、土鍋の中に味噌つぼを置いて、種ものに味噌ダレにつけて食べると味噌おでんがある。

- ◆だしなどの特徴:

- 水またはだし汁

- ◆特徴的な種もの(具):

富山風おでん

- ◆特徴:

- おでん種の上に乗せるとろろ昆布が特徴。富山市内ではラーメン店でおでんを提供する所も多い。あんばやしの名称を持つこんにゃく田楽を入れる店もある。

- ◆だしなどの特徴:

- 昆布ベースのだし

- ◆特徴的な種もの(具):

富山風こんにゃく田楽

- ◆特徴:

- あんばやしと呼ばれる郷土料理。こんにゃくを串にさし、生姜汁入りのみそをかけた田楽でお祭りには欠かない食べ物であった。おでんの中にいれる飲食店もある。

- ◆だしなどの特徴:

- 水

- ◆特徴的な種もの(具):

金沢風おでん

- ◆特徴:

- 金沢市内にはおでん専門店が多く名所となっていて、カニ面、ばい貝など豪華な海の幸が味わえる。この他、源助大根、富山の名産「赤巻き」も食すことができる。

- ◆だしなどの特徴:

- 昆布に海鮮の味がブレンド

- ◆特徴的な種もの(具):

福井風おでん

- ◆特徴:

- 厚揚げや糸こんにゃくを大きく切るなど調理法に特徴がある。家庭ではゆで玉子と玉子巻を併用することも。福井名物の地からしを添えるとよりご当地風に。

- ◆だしなどの特徴:

- 少し甘めの合わせだし

- ◆特徴的な種もの(具):

福井風こんにゃく田楽

- ◆特徴:

- 福井市内の足羽山の名物は豆腐田楽とこんにゃくおでん。みそだれは名産品の地がらし入りの辛みそと甘みそもある。花見の季節には混みあうこと必至である。

- ◆だしなどの特徴:

- 水

- ◆特徴的な種もの(具):

近畿エリア

汁(つゆ)が透明の「関西風」と、かつお節としょうゆで煮込む昔ながらの「関東煮」が共存する大阪。京都では豆腐類・京野菜・ぎんなんなどが入る。たれは生姜しょうゆを付ける「姫路おでん」が有名。

京都風おでん

- ◆特徴:

- 昆布と淡口しょうゆの汁(つゆ)で、豆腐・ひろうず・湯葉などの豆腐類、聖護院大根・海老芋などの京野菜をほんのりとした味付けに仕あげた、淡い色合いが特徴のおでん。

- ◆だしなどの特徴:

- 昆布だしに塩味

- ◆特徴的な種もの(具):

大阪風関東煮

- ◆特徴:

- 種もの(具)には牛すじ・たこが欠かせない。大阪といえば、クジラのコロ・サエズリが定番の種もの(具)だったが、価格が高騰したため、牛すじや鶏肉を入れコクを出すご家庭もある。

- ◆だしなどの特徴:

- 関東煮に鶏だしをプラス

- ◆特徴的な種もの(具):

和歌山風おでん

- ◆特徴:

- 和歌山市内の和歌山ラーメン店では、定番の早寿司や生玉子の他、大ぶりに切った串刺しの種ものをセルフ方式で取るおでんコーナーを設置した店舗も散見する。

- ◆だしなどの特徴:

- 醤油と牛すじのうま味

- ◆特徴的な種もの(具):

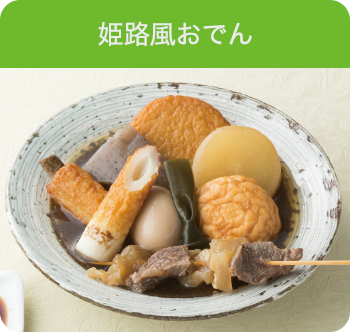

姫路風おでん

- ◆特徴:

- ごぼう巻・牛すじなどを煮込んだおでんを、生姜しょうゆを付けて食すのが姫路風。女性タレントのテレビでの発言で一気に知名度が上がったそう。

- ◆だしなどの特徴:

- 生姜しょうゆたれ

- ◆特徴的な種もの(具):

中国・四国エリア

瀬戸内海側と日本海側では、味付け・種もの(具)・つけだれに違いがある。2種のつけだれが特徴の高松おでんと、葉物や貝類などの特徴の松江のおでん、秋祭りの定番メニューでもあった呉風おでんが興味深い。

松江風おでん

- ◆特徴:

- 干しあごと鶏手羽先でとっただしで、名産のバイ貝やあごちくわを煮込んだ、海の幸豊かなおでん。彩りに春菊やセリをあしらう。松江市では過去におでんサミットも催された。

- ◆だしなどの特徴:

- あごだしと鶏だし

- ◆特徴的な種もの(具):

呉(くれ)風おでん

- ◆特徴:

- よく煮込んだ牛すじなどのコクが特徴のおでん。呉市内の秋祭りでは「おでんとちらし寿司」のセットが定番だった。この他の種もの(具)には、西日本でよく用いられる、厚揚げ・里いも入る。

- ◆だしなどの特徴:

- いりこに牛のすじとアキレスでコク

- ◆特徴的な種もの(具):

高松風おでん

- ◆特徴:

- 高松市内の讃岐うどん店には、おでんコーナーがある店舗が多く、2種類のみそだれ(白みそとからしなどで作るたれと、赤みそと砂糖などで作るたれ)を付けて食す。

- ◆だしなどの特徴:

- 2種のみそだれ

- ◆特徴的な種もの(具):

高知風おでん

- ◆特徴:

- 高知名産のかつお節と鶏手羽先でとっただしで、じゃこ天、紅蒲鉾などを煮込んだ、素朴でコクのあるおでん。濃口しょうゆと淡口しょうゆの両方を入れる専門店も。

- ◆だしなどの特徴:

- かつお節と鶏だし

- ◆特徴的な種もの(具):

九州・沖縄エリア

肉のコクのある味わいと野菜が特徴のエリア。博多では「餃子巻」が有名。都城はもやしとキャベツが入ったヘルシーなおでん。鹿児島は豚肉と麦みそで作る汁が特徴。沖縄は豚足や青菜が入る。

福岡風おでん

- ◆特徴:

- 博多では魚のすり身で餃子を巻いた「餃子巻」が名物、小倉では餅入り巾着にキャベツが入る。門司港周辺では本州の影響を受ける。県内にはうどん店におでんコーナーがある店舗もある。

- ◆だしなどの特徴:

- 合わせだしに牛すじでコク

- ◆特徴的な種もの(具):

長崎風おでん

- ◆特徴:

- あご(飛び魚)のだしと、練りものから出るのコクと甘みが特徴のおでん。卵が丸々一個入った竜眼が特徴。串にさした蒲鉾やちくわなど練りものがたくさん入る。

- ◆だしなどの特徴:

- あごだしと甘み

- ◆特徴的な種もの(具):

阿蘇高森風田楽

- ◆特徴:

- 麦みそ・黒砂糖・みかんの皮・山椒などで作るさっぱりとした甘みの田楽みそが特徴。阿蘇では豆腐・こんにゃくの他、イワナや名産の鶴の子芋などの具も特徴的。

- ◆みその特徴:

- みかんの皮入り田楽みそ

- ◆特徴的な種もの(具):

都城風おでん

- ◆特徴:

- 都城市内で独特の発展を遂げたおでん。農畜産王国の宮崎県らしく、畜肉・野菜がふんだんに入ったおでん。おでんの季節にはおでん用の長いもやしがスーパーの店頭に並ぶ。

- ◆だしなどの特徴:

- 合わせだしに豚なんこつでコク

- ◆特徴的な種もの(具):

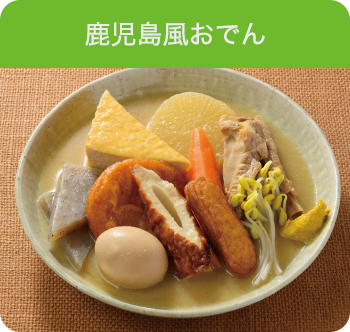

鹿児島風おでん

- ◆特徴:

- 豚が名産の鹿児島は、汁のベースも豚。豚肉から出る旨味と麦みそで味付けした甘めの汁と、具の大豆もやし・つけ揚・厚揚げが特徴的。伝統料理「豚骨」がレシピのもとだそう。

- ◆だしなどの特徴:

- 豚骨だしと昆布に麦みそ

- ◆特徴的な種もの(具):

沖縄風おでん

- ◆特徴:

- トロッとした豚足(テビチ)が入りコクのある味付けが特徴。この他ソーセージ・青菜が欠かせない。おでんの発展は戦後といわれるが、最南端の沖縄には意外にもおでん店が多い。

- ◆だしなどの特徴:

- かつお節ベースに豚の旨み

- ◆特徴的な種もの(具):

これで簡単 ご当地おでん早見表

<おでん編>

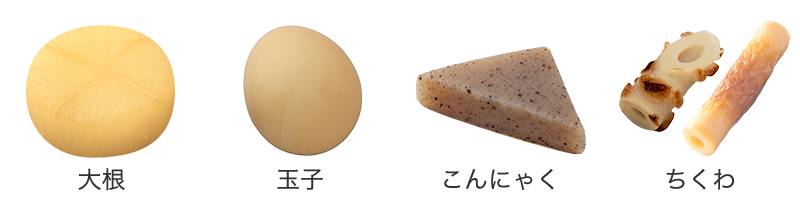

全国で定番の大根・玉子・こんにゃく・ちくわとお好みの練りものに、各地の特徴的な種もの(具)を3つ加えれば、簡単にご当地風おでんが出来上がり。

共通の種もの(具)

地域 |

だしなどの特徴 |

種もの(具) |

|---|---|---|

| 札幌風 | 昆布強めのあっさりだし |  |

| 青森風 | 生姜みそだれ |  |

| 仙台風 | 焼き干しいわしに塩味 |  |

| 秋田風 | 甘めの煮物風 |  |

| 東京風 | 濃口しょうゆとかつお節 |  |

| 飯田風 | ねぎしょうゆだれ |  |

| 静岡風 | 黒い汁とだし粉 |  |

| 名古屋風みそおでん | 八丁味噌 |  |

| 岐阜風 | 水またはだし汁 |  |

| 富山風 | 昆布ベースのだし |  |

| 金沢風 | 昆布に海鮮の味がブレンド |  |

| 福井風 | 少し甘めの合わせだし |  |

| 京都風 | 昆布だしに塩味 |  |

| 大阪風関東煮 | 関東煮に鶏だしをプラス |  |

| 和歌山風 | 醤油と牛すじのうま味 |  |

| 姫路風 | 生姜しょうゆたれ |  |

| 松江風 | あごだしと鶏だし |  |

| 呉(くれ)風 | いりこに牛のすじやアキレスでコク |  |

| 高松風 | 2種のみそだれ |  |

| 高知風 | かつお節と鶏だし |  |

| 福岡風 | 合わせだしに牛すじでコク |  |

| 長崎風 | あごだしと甘み |  |

| 都城風 | 合わせだしに豚なんこつでコク |  |

| 鹿児島風 | 豚骨だしと昆布に麦みそ |  |

| 沖縄風 | かつお節ベースに豚の旨み |  |

<田楽編>

地域 |

みその特徴 |

種もの(具) |

|---|---|---|

| 岡崎風 | 八丁味噌 |  |

| 富山風 | 生姜が効いている |  |

| 福井風 | 甘いと辛いがある |  |

| 阿蘇高森風 | みかんの皮が入るところもある |  |

全国調査:家庭でおでんを作る時の調理時間

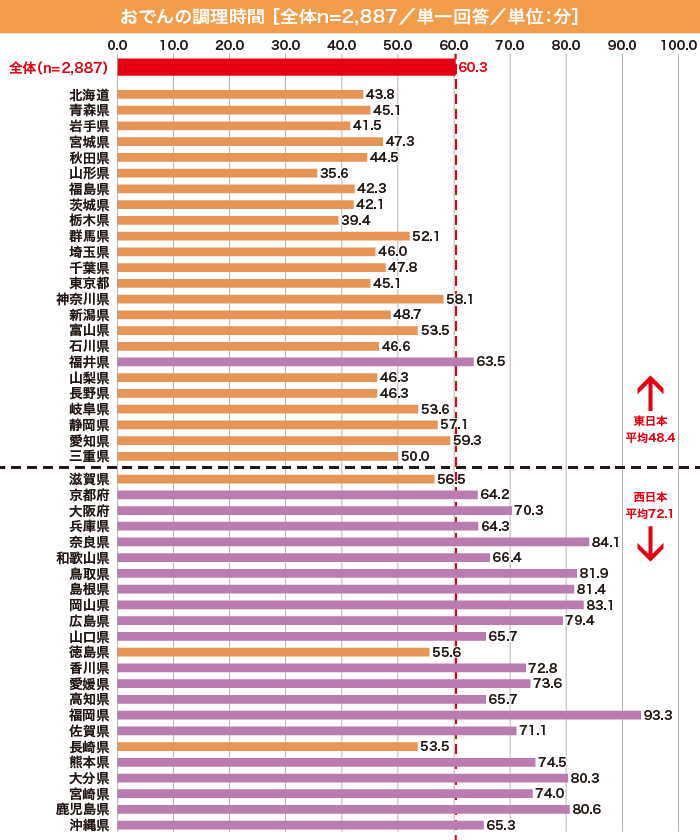

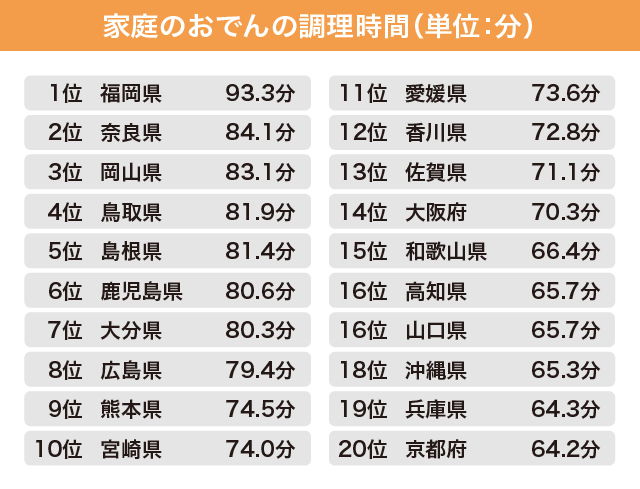

各県の調理時間(下ごしらえを除く)は以下の通りとなります。平均時間は60.3分で、東日本の平均は48.4分、西日本の平均は約1.5倍の72.1分となり東西では23.7分間の差があります。

このページについて

このページは主に、① 1994年より発行している報道用資料「紀文・鍋白書」などの抜粋、② 料理研究家渡辺あきこさんと紀文社員との取材、③ 当社商品のレシピを考案するクッキングコミュニケーターによる取材、④ 歴年の消費者調査による結果などをまとめたものです。

なお、記載する特徴やレシピは、該当都道府県の全域的なものではなく、県内に局所的に出現するものや、専門店の特徴的なレシピもあります。

また、レシピのご当地の食材については代用品を記載してあります。

《紀文・47都道府県 家庭の鍋料理調査2022》

■調査日程:2022年8月17日〜8月22日

■調査手法:インターネットによる回答

■調査対象:20代〜60代以上の既婚女性5,875人

■各都道府県125人(各20代25人、30代25人、40代25人、50代25人、60代以上25人)

■調査機関:株式会社マーケティングアプリケーションズおよび株式会社紀文食品

※おでん種の地域分布は、上記調査の回答者の内、「おでん」をご家庭で作って1回以上食べた方:2,893人の集計値です。