練りもの教室

練りもの図鑑 ちくわ

- 株式会社紀文食品

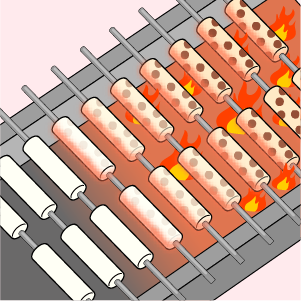

ちくわは、①中央部に濃い焼き色がついて端は白く、主に生食に用いられる「生ちくわ」と、②巻きつけたすり身をぼたん状の膨らみをつけながら焼き上げて作り、主に煮ものやおでん種として用いられる「焼ちくわ」の、大きく2つに分けられます。

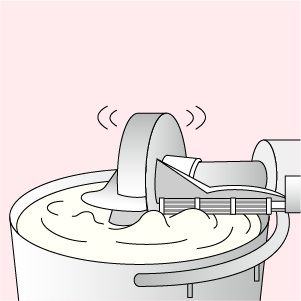

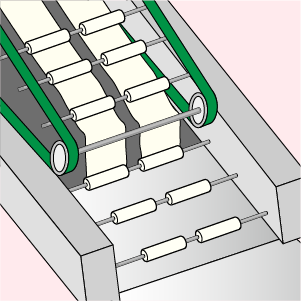

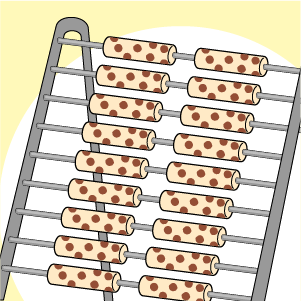

作り方(焼ちくわ)

焼ちくわのできるまで

すり身を串に巻きつけてあぶり焼きにしたちくわは、練りものの原型とも言われている。

歴史・特性・豆知識など

-

生ちくわの歴史

現在の「生ちくわ」の原型は、江戸時代の末期、吉田(現在の豊橋)の人たちが現地の製法を習い、伊勢湾産のエソやトビウオで作りはじめた。これが生ちくわのはじまりといわれている。

-

焼ちくわの歴史

現在の「焼ちくわ」の原型は1882年(明治15年)ごろに、現在の宮城県気仙沼市の水産業者が作りはじめたといわれている。また、焼き目がボタンの花に似ていることから「ボタン焼」という名称もある。

-

塩抜きをしてから食べるちくわがあった!

生ちくわの原型とされる、吉田藩(現在の愛知県豊橋市)で作られはじめたちくわを、信州方面へ運ぶために考えられたのが『塩ちくわ』。これは、ちくわの穴に塩を詰め、塩漬けにしたもので、相当期間腐敗を防ぐことができたという。伊那の飯田から松本、諏訪まで広い範囲に運ばれた。

-

岡山県には、ちくわで笛をつくり、楽器として奏でている男性がいる

岡山県には、ちくわに笛のように穴を開け、「ちくわ笛」として演奏している人がいる。全国の学校や公民館などでライブを行っており、なんとCDまで出ている。

-

プロのフルート奏者によりちくわ笛ブームが再燃

2020年にはプロのフルート奏者がちくわの吹き方講座をSNSにアップし話題に。テレビや新聞など様ざまなメディアに登場した。おすすめは紀文の「竹笛®」だそう。

栄養

たんぱく質を多く含み、脂質の含有量が低い、高たんぱく低脂肪の食品である。保存が可能で、そのままでも旨みが含まれているために、調理が簡単で、副菜や酒のつまみさらにお弁当の食材などに手軽でアレンジもしやすい。

| 100g当たり | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |

|---|---|---|---|---|---|

| 焼き竹輪 | 119 | 12.2 | 2.0 | 13.5 | 2.1 |

日本食品標準成分表2020年版(八訂)

日本各地のちくわ

-

野焼きちくわ

出雲地方で古くから作り伝えられた、トビウオを棒に巻きつけてあぶり焼きにして作る。あぶり焼きの作業が古くは野外で行われたところから「野焼き」という名がついたと考えられる。主原料のトビウオの地方名がアゴであることから「あご野焼き」と言われ、トビウオをまったく使わないものは、単に「野焼き」という。

-

竹付きちくわ

青竹にすり身を1本ずつ手つけして焼いたちくわ。徳島県の特産品。

-

豆腐ちくわ

鳥取の名産ちくわ。すり身に豆腐とでんぷんを加え蒸して作る。貴重な魚肉の代わりに豆腐を用いたのがはじまりという。

-

白ちくわ

発祥は不明だが、なると巻などとほぼ同時期、明治時代には生産がはじまっていたようである。かつてはグチや近海魚を使用していたが、現在ではスケトウダラが主原料となっている。

レシピ例

-

ちくわを使ったお弁当メニュー例「ちくわの焼きそば弁当」

ちくわの利用法は煮ものが圧倒的だが、炒めものにもよく合う。練りものから出るうまみが炒めた油と合わさって絶妙な味わいに。ランチの一品として、ちくわ焼きそばパンもおすすめ。

動画でみる 工場での製造工程

-

焼きちくわ(56秒)