練りもの教室

練りものの起源

- 株式会社紀文食品

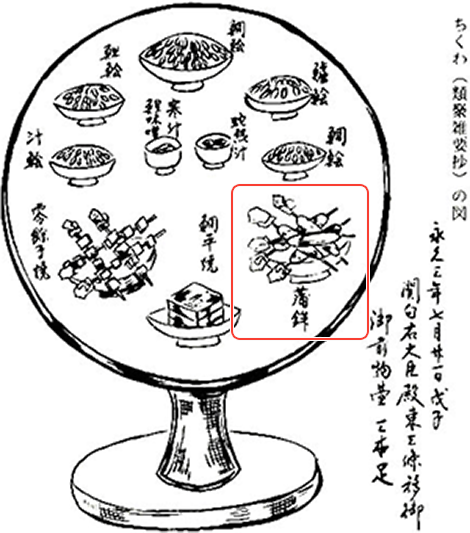

平安時代の宴席料理献立が記された書に「蒲鉾」が絵入りで載っています。かまぼこは、古くは竹を芯にしてすり身を塗りつけて焼いたもの。その形がガマの穂に似ていることから「蒲の穂」と呼ばれました。今日のちくわの原型とも言えるものです。

かまぼこの一番古い記載は右大臣の引越

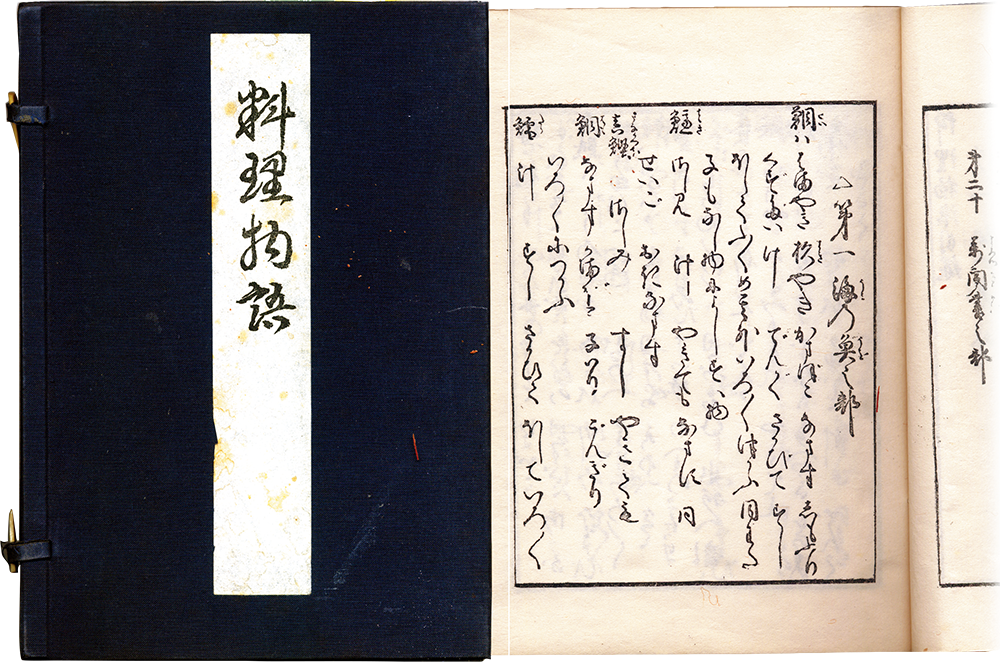

現存する文献で、かまぼこについて記載がある最古の書物は、平安時代の古文書『類聚雑要抄 室町時代の写本』です。

同書には、関白右大臣藤原忠実が永久3年(1115年)7月21日、三条に移転した際の祝賀料理献立に関する記載があり、宴席で出された高杯の挿絵の中には、「蒲鉾」の漢字と焼いた練りものが記されています。(挿絵の赤い部分)

料理は蒲鉾のほかに、鯛平焼、雫餅手焼、鯛料理、鱸料理、鯉料理があることが判読できます。

この料理が振る舞われた永久3年(1115年)を記念して、日本かまぼこ協会では11月15日を「かまぼこの日」としました。

類聚雑要抄

※『類聚雑要抄』について

宮中の恒例・臨時の儀式、行事における調度について詳しく記したもの。このほか、同書には祝宴の献立が数多く記されていて、その中に「蒲鉾」の名がしばしば登場する。なお、この古文書の読み方は数種ある。

参考文献

●「かまぼこの歴史」清水 亘:著(日本食糧新聞社)

●「全日本大百科全書」相賀哲夫:編集著作(小学館)

挿絵

●「かまぼこの歴史」清水 亘:著(日本食糧新聞社)

内:写本:1672年写 国会図書館、日比谷図書館加賀文庫

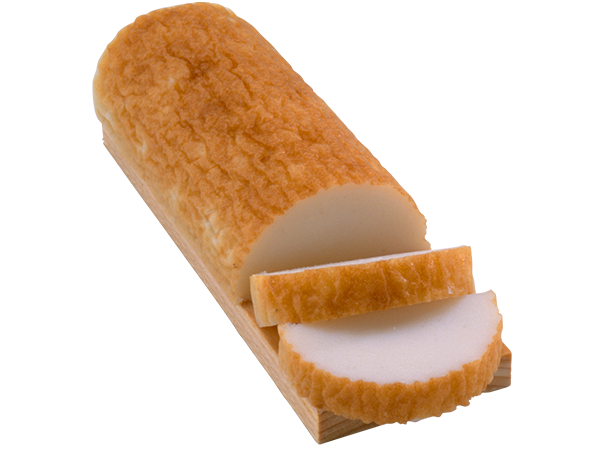

初期のかまぼこは焼ちくわ

室町時代の中頃に発行された『宗五大草紙』(1528年刊)には、「かまぼこはなまず本也。蒲のほをにせたる物なり」と記してあります。

このことから原料はナマズであることがわかります。

また、名前の発祥は、形状がガマ(蒲)の穂子に似ていたので『ガマの穂子=蒲穂子』と呼び後に訛って「蒲鉾」という名がついた説や、魚のすり身を竹に付けて焼いた見た目が鉾(柄の長い武器の一種)に似ているという説、鉾に魚のすり身を付けて焼いた説など諸説あり、どれも定かではありません。

『近世事物考』(1848年刊)には「後に板に付けたるができてより、まぎらわしきにより元のかまぼこは竹輪と名付けたり」と記載してあり、後から板に乗ったかまぼこができたため、紛らわしいので、初期の「かまぼこ」を「ちくわ」と呼んだことが推察されます。

ガマ(ガマ科ガマ属の多年草の抽水植物)

板付きかまぼこは室町時代から

豊臣秀頼の膳:『摂戦実録大全 巻一』(1752年)には、豊臣秀頼が大阪城へ帰城の途中、伏見で、梅春という料理人がかまぼこを作って振るまったという話が載っていますが、その中に板に付けてあぶるという文が見えることから、安土桃山時代末期には板付きかまぼこがあったと考えられます。

また、そのときの作り方は、約1世紀後に書かれた『及瓜漫筆』(1859年)という書物の中で説明されています。「魚どもを取りよせ、大勢よりて、ひたとおろし、骨をさりて、大きな臼を二ツ三ツ立ならべて、おろしたる肉を入れ、杵をもってければ、即時にかまぼこになりけるを板につけ、庭の中に長く掘り、隅の火を卓散におこし、畳を左右に立ならべ、かまぼこを段々に指て炙り・・・」。

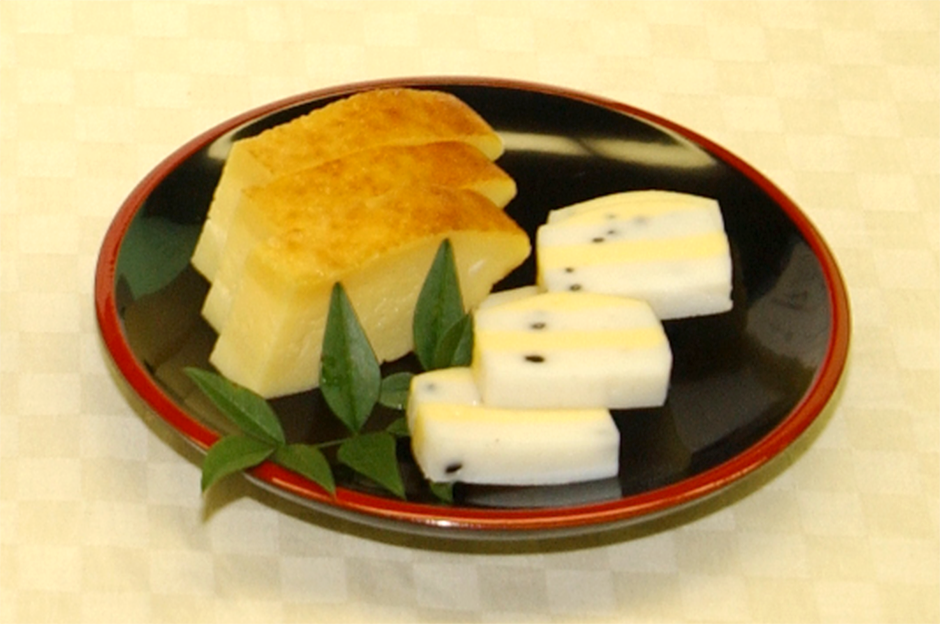

板付きの焼いて作るかまぼこ

当時は、表面を焼いた焼き抜きかまぼこであって、現在主流の蒸しかまぼこではなかったことがわかります。

室町時代の写本『食物服用之巻』(1504年)には、「粥の事 かまぼこは右にてとりあげ、左へとりかえ、上ははし、中はゆび。下はいたともにきこしめす也。きそく(亀足)かけとて、板の置やうに口伝あり。」とあり、板付きかまぼこの発祥は室町時代中期と言えるのではないでしょうか。

蒸しかまぼこは江戸期に発展

江戸期になると、蒸しかまぼこが現れ発展したと言われています。『守貞謾稿』(1837年刊)に「江戸にては焼て売ることなく、皆蒸したるのみを売る」と蒸しかまぼこのことが詳記されています。

このように江戸では焼き板がすたれて、蒸し板ばかりになり、関西方面の焼き板に匹敵し、蒸し板は江戸好みの代表的なものになりました。その後、蒸してからさらに焼く蒲鉾も出現しました。このようにして、江戸式蒸し板と大阪式焼き板が分かれるようになったのです。

蒸し焼きかまぼこ

蒸しかまぼこ

江戸期のかまぼこは料理の華

文化が成熟する江戸期には、料理が大いに発展します。

これに伴って、蒸し加熱の技術が確立されたことにより、色付けやすり身に他の材料を混合させたり、形も様ざまな工夫がなされるなどかまぼこも広がりを見せます。結果、創作性の高い「切り出しかまぼこ」や「模様入りかまぼこ」も江戸期には作られたようで、その時代の料理書にたくさん載っています。

1801年刊行の会席からお弁当の献立まで幅広く紹介した『料理早指南』では、鯛や平目のすり身と卵の黄身、黒胡麻で三色に仕立てた「玉川」や、萌黄色と白の二色の「春霞」、相良布という海草を包み込んだマーブル模様の「墨流」といった美しい細工かまぼこが紹介されています。

紀文にて再現した「かまぼこ玉川」

かまぼこはたいへんなご馳走だったようです。

書籍『幕末単身赴任 下級武士の食日記 増補版』の中で、藩邸で行われた能の会用折り詰めのおかず、仕事で赴いた豪商三井家でのふるまい、ご祝儀として到来物、送別会、横浜への異人見物での食事と実に多くのシーンにかまぼこが登場します。このことから江戸期も後半になるにつれ、庶民も口にする機会が増えたことが読み取れます。

はんぺん・さつま揚などの文献での記述

これまで、かまぼこを中心に練りものの歴史について説明してきましたが、はんぺんやさつま揚なども、古文書などにたくさん記述があります。また、かまぼこがたくさん出現する小説も明治期に発刊されます。その一部を紹介します。

- 天文17年(1548年)

- 料理書『運歩色葉集』発刊、はんぺんの名が記載

- 天正8年(1580年)

- 料理書『古今調味集』発刊、はんぺんやしんじょの漢字が様ざま記載。つみれ(摘入)や魚そうめんの作り方も

- 延宝2年(1674年)

- 料理書『江戸料理集』発刊、ちくわの作り方やかまぼこの切り方などいろいろ記載

- 延享3年(1746年)

- 料理書『黒白精味集』発刊、「てんぷら(さつま揚)」の作り方が記載

- 寛政7年(1795年)

- ハモ料理書『海鱧百珍』発刊、さつま揚の作り方が記載

- 明治38年(1905年)

- 小説『吾輩は猫である』(夏目漱石)を発表、文中で猫がかまぼこを食べる