おでん教室

おでんと文学

- 株式会社紀文食品

日本人の身近な料理として愛されてきたおでん。小説やエッセーの中にも数多く登場します。「小説家は女と食べもののことを書けるようになると一流」と作家・開高 健は語っていましたが、とくに酒を愛する作家には、おでんが欠かせないようです。

『新しい天体』 開高 健

人が持つ食への限りない執着を浮かび上がらせる異色の食紀行小説。「取材費は惜しまない。胃潰瘍になるくらい食べてくれ」。官庁の余った予算を使い切るため生み出された「相対的景気調査官」なる珍妙な役職。日本全国のあらゆる名物を食べ歩き、食の現場が景気によってどう影響を受けているかを"実感的"にレポートするのが任務。本日は大阪の関東煮の店へとくり出します……。

光文社文庫

浅黒い顔をした当主はブッスリしたままサトイモやチクワやコンニャクなどをぐつぐつ煮えたぎる鍋に入れ、そこへサエズリの串をつっこみ、ときどき透明なダシをザブッとそそぎ、黄ザラの砂糖をひとつまみ、ごく無造作な手つきでほりこんだりする。(略)酒を邪魔しない味である。

かいこう・たけし

1930〜1989年 大阪生まれ。1957年『裸の王様』で芥川賞受賞。ルポ、エッセイも多数執筆。釣り名人、美食家としても知られた。

『ウマし』 伊藤 比呂美

カリフォルニアに暮らす東京生まれの詩人である著者の食を巡る52のエッセイ。『ハマる』ではポテトチップスの食べ方を、『出会う』では旅先での牡蠣とスコッチの思い出を、『なつかし』では幼少期のおでんの体験など、食の思いを語る渾身の作。

文中には料理研究家の枝元なほみ氏、エッセイストの平松洋子氏など堂々たる顔ぶれも登場。

中公文庫

串のおでんといっしょに育った。竹馬のともだった。あたしの生まれた育った所は、東京都板橋区、その裏町の裏通り、時は昭和の三十年代。あの頃、町におでん屋の屋台が回ってきた。おじさんの顔をまだはっきり覚えている。小銭をにぎりしめてそこに群がった。

いとう・ひろみ

1955年東京都生まれ。詩人。1978年現代詩手帖賞を受賞してデビュー。『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で萩原朔太郎賞、紫式部文学賞を受賞。他の著書に「良いおっぱい悪い おっぱい』「たそがれてゆく子さん』などがある。

『きんぎょの夢』 向田 邦子

向田ドラマの小説化第4弾。おでん屋を経営する砂子には、結婚してもいいと思っている男がいました。ある日、店に見知らぬ女がやってきて……。婚期を逸した女のはかない夢を描いた向田作品で、TVドラマにもなりました。

文春文庫

「主人がいつもお世話になりまして」「あの……」「今晩もお夜食ご厄介になったんでしょ? フフ……殿村よ……アタシ、殿村みつ子」「殿村さんの、奥さん……」(中略)「あ、あたしにお豆腐とスジと大根。いつも主人……この三つなんでしょう」「はあ、いつも……ごひいきにあずかりまして……」「いいえ、お礼を言いたいのはあたしのほうよ」みつ子はわざとらしい笑い声を上げると、「だって……晩のごはんの心配しなくてすむんですもの」

むこうだ・くにこ

1929〜1981年 東京生まれ。テレビドラマ脚本家、エッセイスト、小説家。『だいこんの花』『七人の孫』『寺内貫太郎一家』『阿修羅のごとく』などヒット作を数多く手がける。1981年、飛行機事故で急逝。

『婚活食堂』シリーズ 山口 恵以子

牛スジ、葱鮪、トマトといった名物おでんや牡蠣のカレー煮、蒸しイチジクの甘味噌かけなどの季節の小料理……東京・四谷の「めぐみ食堂」は、女将の玉坂恵が一人で切り盛りするおでん屋だ。元・人気占い師の恵は、ある事情があって今は“見る力”を失っていたが、結婚の様ざまな悩みを抱える常連客らと接するうちに、“男女の縁”が見えるようになって――。心もお腹も満たされる、大人気人情小説シリーズ。2022年11月シリーズ8作目発売予定。

PHP文芸文庫

「ええと、おでん。大根と白滝、つみれ、牛スジ。それと葱鮪」

牛スジと葱鮪はスペシャルと同じく、恵の自慢だ。牛の横隔膜を何度も茹でこぼして柔らかく煮た牛スジは、噛むとゼラチン質がねっとりと舌に絡み、正肉では味わえない旨味が楽しめる。脂の乗った中トロと柔らかくて甘い深谷ネギを交互に串に刺した葱鮪は、どこのおでん屋でも食べられる品ではない。濃厚さと上品さが調和して、これだけで和食の一品料理になる。店に来るほとんどの客が注文する人気商品だ。

「でも、今にして思うのは、おでん屋で大正解だったってこと。他の店だったら、続かなかったと思いますよ。居酒屋とか小料理屋とか喫茶店だったら」

おでんは、基本的には鍋料理だ。鍋に出汁を入れて具材を煮るだけで良い。その具材も、すべておでん種屋で売っている。素人が一から作らなくても、市販品だけである程度のレベルの味が出せるのだ。

他、多数。

やまぐち・えいこ

1958年、東京都江戸川区生まれ。脚本家を目指し、プロットライターとして活動。その後、社員食堂に勤務しながら、小説の執筆に取り組む。2013年『月下上海』で第20回松本清張賞を受賞。その他の著書に『食堂のおばちゃん』シリーズや、『風待心中』などがある。

『酒呑みの自己弁護』 山口 瞳

世界の美酒・銘酒を友として三十余年、著者は常に酒と共にありました。酒場で起こった出来事、出会った人々を想い起こし、世態風俗の中に垣間見える、やむにやまれぬ人生の真実を優しく解き明かすエッセー。寿屋(現サントリーホールディングス株式会社)宣伝部に入社した著者は、毎日回ってくるおでん売りが楽しみだった様子……。

筑摩書房

私は会社で仕事をしていて、今日はツミレとダイコンにしようか、それとも、ツミレをやめてバクダンにしようか、フクロにしようかと策戦を練ったものである。メモ用紙にひそかに計算したり、財布の中を確かめたりした。

やまぐち・ひとみ

1926〜1995年 東京生まれ。1962年『江分利満氏の優雅な生活』で直木賞受賞。『週刊新潮』で31年間連載を続けたコラム『男性自身』が有名。

『春情蛸の足』 田辺 聖子

初恋の相手に連れて行かれた理想のおでん。彼女の食べる姿に惚れたきつねうどんにたこ焼き。妻が味を再現できないすき焼き。そして離婚相手と一緒に味わうてっちり……。読むと幸せになれる、食と恋の短編集。タイトルの「蛸の足」はもちろんおでんの種ものです。

講談社文庫

おでんの湯気が杉野の顔にかかる。この、はじめのときめきが何ともいえない。醤油とダシの柔らかいせつない湯気が、もわーんとまともにくる。杉野はしばし瞑目してその匂いを心ゆくまで吸い込み、さて、酒を注文してから、いそいそと、「蛸。それからサエズリ。こんにゃく」と矢つぎ早やに頼む。

たなべ・せいこ

1928年〜 大阪生まれ。1964年『感傷旅行』で芥川賞受賞。恋愛小説など多くの作品を発表。自伝的ドラマ、NHK連続テレビ小説『芋たこなんきん』でも有名。2008年文化勲章受賞。

『ずばり東京』 開高 健

開高 健の東京ルポルタージュ。1960年代前半、東京オリンピックに沸き立つ首都は、日々、変容を遂げていました。その一方で、いまだ残る戦後の混乱、急激な膨張に耐えられずに生じる歪みも内包していました。著者は都内各所を巡り、素描し、混沌さのなかの東京を描き上げます。そのなかにおでん屋台も出てきます……。

文春文庫

よしず張りにビニール幕をひっかけてかこったおでん屋台。「なににいたしましょう?」「バクダンとゴボウ巻き」「私、大根」「おや、同性愛だ」「いやァん。どうして?」「大根が大根を食べる」「バカ」

かいこう・たけし

1930〜1989年 大阪生まれ。1957年『裸の王様』で芥川賞受賞。ルポ、エッセイも多数執筆。釣り名人、美食家としても知られた。

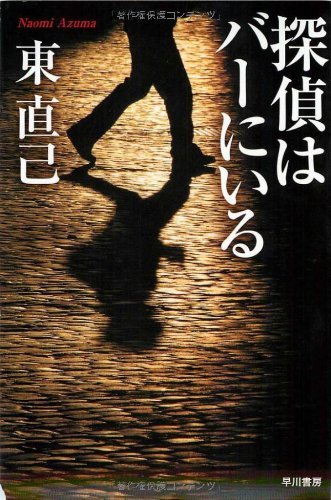

『探偵はバーにいる』 東 直巳

札幌を舞台にしたハードボイルド小説。札幌の歓楽街ススキノで探偵まがいの仕事をしている〈俺〉は、今夜もバー〈ケラー〉へ。酒場で拾った事件は、大学の後輩の失踪した恋人捜しでしたが、それが思いがけずデートクラブ殺人の調査へと発展します……。

ハヤカワ文庫

おやじさんは今年六十四になってるはずだ。十年ほど前に奥さんを亡くし、それをきっかけにしたのか、ある大手ホテルの総支配人のポストに別れを告げ、ススキノの込み入った中にある木造会館の一階で、おでん主体の小さな居酒屋を始めたのだそうだ。長年の夢だったと話してくれたことがある。

(中略)おやじさんは小鉢を手に戻ってくる。俺の左側に置いてある一人用のソファに座り、その、タチ※を盛った小鉢を俺の前に置き、割り箸を俺に突きつける。「うまいぞ」「いただきます」うまかった。顔に出た。

※タチ=タラの白子。北海道ではおでん種としても使われる

あづま・なおみ

1956年〜 札幌市生まれ。ハードボイルド作家。1992年、『探偵はバーにいる』で作家デビュー。以後、「俺」を探偵役にしたススキノ探偵シリーズ、探偵畝原シリーズ、榊原シリーズなどの作品を発表、気鋭のミステリー作家として注目を浴びる。

『東海道中膝栗毛』 十返舎 一九

江戸時代後期の戯作者・浮世絵師、十返舎一九の滑稽本『東海道中膝栗毛』。出版すると大ヒット、その後シリーズ化されました。主人公の弥次郎兵衛と喜多八、つなげて「弥次喜多(やじきた)」の名は、現在でも道中ドラマには欠かせない愛称となっています。

厄落としにお伊勢参りを思い立ち、東海道を江戸から伊勢神宮へ、さらに京都、大坂へとめぐる弥次喜多の二人。道中、狂歌・酒落・冗談などをかわし、いたずらを働き、失敗をくり返しながら行く先々で騒ぎを起こします。そのなかの会話に「おでん(田がく、お田)」も出てきます。

北「田がくで飯にしよう。酒も少し」 女「ハイハイ」 彌次「京ではなんでも、他国者と見ると途方もなく高く取るといふことだから、油断はならぬ」 北「ホンニ、それそれ三文でも割を食つちやァごふはらだ」(ト、このうち、女、盃を持いで、口取に菜のひたしもの、丼に入て持出) 女「只今、お田がでけます。マア、一ツ上がりなされ」

女 「あなたお休みんかいな。菜飯お田あがらんかいな。茶々あがつておいでんかいな」 彌次「モシモシ、わつちらァ天神様へ参詣して、けへりにおめへの処で休みやせうから、この梯子をここに置いてくんなせへ」

『東海道中膝栗毛』(国立国会図書館蔵)

じっぺんしゃ・いっく

1765年〜1831年 江戸時代後期の戯作者、浮世絵師。『東海道中膝栗毛』は1802年(享和2年)から1814年(文化11年)にかけて初刷りされた滑稽本。「栗毛」は栗色の馬のことで、「膝栗毛」とは自分の膝を馬の代わりに使う徒歩旅行の意。

『東京近江寮食堂 青森編』 渡辺 淳子

妙子と安江、二人のおばちゃんが営む東京・谷中の東京近江寮食堂が舞台の感動小説、シリーズ第3作。近江(滋賀県)出身の妙子は、近江だけでなく、日本各地の郷土料理をアレンジして料理を提供している。本作で、青森出身の新人バイト・睦美が体調を崩した時に妙子が作ってあげるのが、青森の郷土料理「しょうが味噌おでん」。本書のカバーに描かれているのが、「しょうが味噌おでん」である。

光文社文庫

「いただきます」

箸で簡単に切れるほど煮こまれた大根と、煮崩れ寸前のちくわぶ、卵、さつま揚げ、鶏つくね、根曲がり竹、こんにゃく、そして豆腐の部分が薄茶色に染まった厚揚げを、睦美は少しずつ胃に納めていく。

「味つけ、間違うてない? 砂糖入れ過ぎた?」

「間違いなんて。妙子さんのしょうが味噌おでん、最高です」

「愛情がたっぷり入ってるもんね」

(中略)戦後に広まったとされるしょうが味噌おでんは、今はなき青函連絡船を待つ人々に暖を取らせようと、おでんにかける味噌だれにおろししょうがを入れたのが始まりだという。甘じょっぱく、とろみのあるしょうが味噌がかけられたおでんは、寒い冬にもってこいの煮込み料理だ。

わたなべ・じゅんこ

滋賀県生まれ。第3回小説宝石新人賞を受賞しデビュー。著書に『東京近江寮食堂』シリーズ、『星空病院 キッチン花』シリーズ、『おでん屋ふみ おいしい占いはじめました』などがある。

『密告』 池波 正太郎

江戸期の俊傑・火付盗賊改方長官の長谷川平蔵の活躍を描く『鬼平犯科帳』シリーズの一遍。平蔵の役宅近くにある、顔なじみの久兵衛が営む居酒屋に、怪しい女性が現れ、平蔵宛の手紙を託します。手紙は今夜、深川の商家・鎌倉屋に15人の盗賊が押しこむことを密告する内容でした。調査をしていくと、手紙の主は、昔、平蔵が通っていた本所の茶店・車屋で奉公をしていた娘であることが判明し……。

文藝春秋

清水門外の火付盗賊改方・役宅からも程近い九段坂下に、雨や雪がひどいときでないかぎり、毎夜のごとく葭簀張りの居酒屋が出る。

(略) 売り物は燗酒に、いわゆるおでん…といっても、当時はまだ、いろいろな種を煮込んだおでんはあらわれていない。豆腐と蒟蒻を熱した大きな石の上で焼き、柚子味噌をつけて出す田楽。これが、おでんのはじまりだったのである。

いけなみ・しょうたろう

1923〜1990年 東京生まれ。1960年『錯乱』で直木賞を受賞。『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』など時代小説の第一人者。

『夫婦善哉』 織田 作之助

著者が本格的に世に出るきっかけとなった短編小説。大正から昭和にかけての大阪を舞台に、芸者上がりの蝶子と化粧品卸問屋の息子・柳吉の物語。柳吉は勘当され、家を出ることになり、剃刀屋、関東煮屋(おでん屋)、果物屋、カフェと転々と商売を変えるがちっとも長続きしない。こんな男になぜ蝶子は惚れるのか……。以下は関東煮屋をはじめるときの話。

岩波文庫

新規開店に先立ち、法善寺境内の正弁丹吾亭や道頓堀のたこ梅をはじめ、行き当たりばったりに関東煮屋の暖簾をくぐって、味加減や銚子の中身の工合、商売のやり口などを調べた。

おだ・さくのすけ

1913〜1947年 大阪生まれ。小説家。『俗臭』(1939年)、『夫婦善哉』(1940年)を発表。話題となり、本格的な作家生活を送るようになる。『夫婦善哉』は、主人公の蝶子・柳吉夫婦が関東煮(おでん)屋を開く話。

『わが食いしん坊』 獅子 文六(岩田 豊雄)

鋭い風刺と軽妙な筆致で人気を博した著者は、同時に“グウルマン”としても一級の人でした。本書では、著者が幼少時代から親しんできた懐かしい味の思い出、渡仏時代に名店めぐりでつちかった食への執念、酒飲みの作法から四季折々の食材までを、独特の視点から語り尽くします。そのなかにおでん屋の話も……。

角川春樹事務所・ハルキ文庫

毎年、寒くなると、おでん屋へ行きたくなる。若い時に、おでん屋の酒ばかり、飲んでいたからであろう。おでん屋の酒は、悪酒ときまっていたが、熱いガンモやスジの上に、うんとカラシを塗ったのを、サカナにすると、酔いが早く廻るのである。ガマグチの中身を心配しながら、飲む酒のウマさは、格別であった。

しし・ぶんろく

1893〜1969年 横浜の貿易商の家に生まれ、フランスに留学。フランスで演劇を学び、帰国後、戯曲の翻訳や演出などに力を注ぐ。代表作に『てんやわんや』など。

(書籍タイトルの五十音順)

こんなところにも、おでん登場!

- 松尾芭蕉はこんにゃく好きとして有名だった。

- 作家の開高健はおでん、とくにサエズリのファンとして有名。

- 『夫婦善哉』の蝶子・柳吉夫婦が開いたおでん屋は、2人の名をとって“蝶柳”。

- 落語『コンニャク問答』では、卵を“御所車”と呼ぶが、これはなかにキミ(昔は高貴な人の呼称だった)が入っていることから。

- 赤塚不二夫の漫画『おそ松くん』のチビ太が持っているおでんは、こんにゃく、がんも、なると巻と言われている。

- 歌舞伎『四千両小判梅葉』の主人公・富蔵は、おでん屋の仮面をかぶった金蔵破り。

- おでんの俳句1:おでん屋の波形障子ざんざ降り(誓子)

- おでんの俳句2:戸の隙におでんの湯気の曲り消え(虚子)

- おでんの俳句3:塗箸の赤くたのしきおでんかな(万太郎)

文献に残るおでん

文献有名な豆腐料理の本『豆腐百珍』(1782年)には、木の芽田楽、きじ焼き田楽など11種の田楽が紹介されている。

『豆腐百珍続編』では、みたらし田楽、あづま田楽など14種の田楽を紹介。

江戸後期の風俗書『守貞謾稿』(1837年)には「味噌をつけて焼いたものならなんでも田楽という」と記されている。

『浪花の風』(1856年)には「この地にても蒟蒻の田楽をおしなべておでんという」とあり、こんにゃくのおでんが関西ではじまったことをうかがわせる。