練りもの教室

はんぺんのふわふわの秘密?

- 株式会社紀文食品 研究開発部

ふわふわした食感の「はんぺん」と、しなやかな食感の「かまぼこ」の断面を、電子顕微鏡で撮影すると、同じ練りものなのに全く違った構造であることがわかります。

構造の違いは気泡の量と大きさ。

この気泡ははんぺんの特徴のキーポイントとなります。(写真は気泡を抱き、メレンゲ状になった白身魚のすり身)

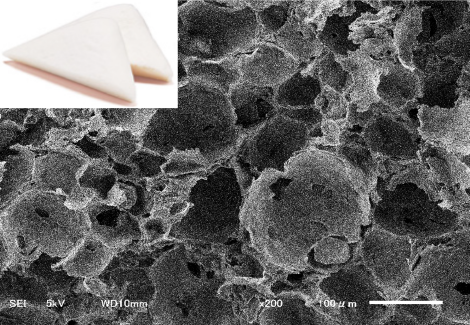

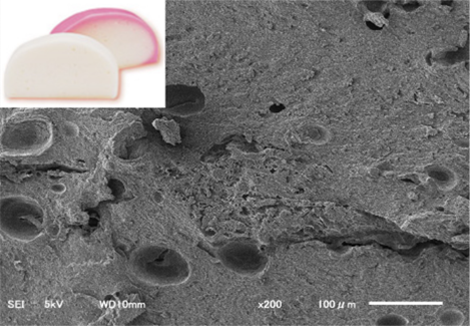

走査型電子顕微鏡写真「はんぺん」と「かまぼこ」

倍率200倍の走査型電子顕微鏡※で、はんぺんと板付き蒸しかまぼこ(以降はかまぼこ)を撮影しました。

はんぺんの顕微鏡写真

かまぼこの顕微鏡写真

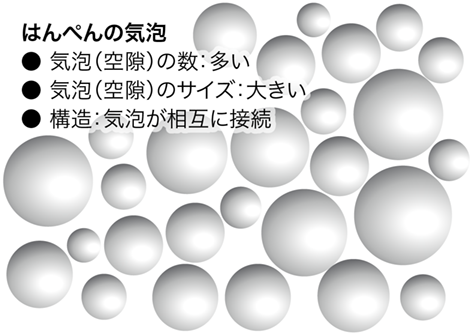

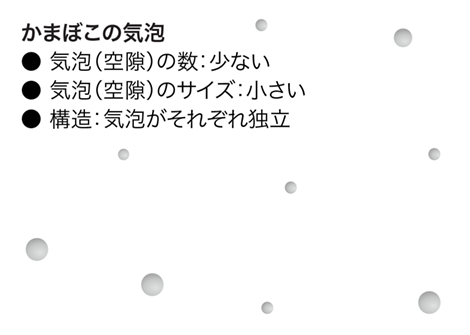

顕微鏡写真を図式化気泡の断面の比較

はんぺんの気泡を図式化

かまぼこの気泡を図式化

観察結果

はんぺんとかまぼこでは、内部構造が大きく異なることが確認できました。

はんぺんは、多くの大きな気泡が相互に接続し組織を形成することで空気を抱き込み、ふわふわした柔らかい食感を作り上げていることが確認できました。また、かまぼこは気泡が少なく、たんぱく質線維が密に絡まった構造であり、この網目構造が弾力あるしなやかな食感に関与していることが考えられました。

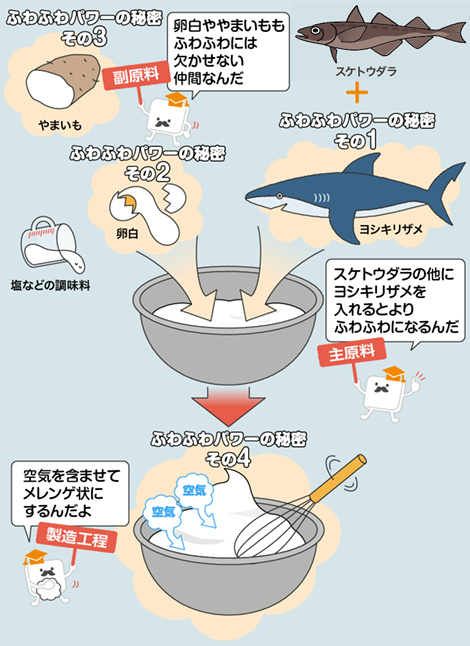

ふわふわの秘密は、原料、副原料、製法

はんぺんのふんわり食感はどのように形成されるのでしょうか?

このふわふわ食感を作るために、はんぺんには様ざまな工夫が取り入れられています。

第一に主原料です。はんぺんは、練りものによく使われるスケトウダラのすり身に加え、ヨシキリザメなどのサメ類のすり身を使用しています。サメのすり身の筋原線維は細く、空気を抱き込みやすい性質があります。

第二に副原料です。発泡性のある卵白ややまいもを使用しています。卵白とやまいもはやわらかな食感にも関与しています。

第三には製造工程です。原料・副原料を加え、よく練りあげます。続いて、アイスクリームの製法のように気泡を抱き込みながら成型し、気泡が壊れないようにゆでるとふわふわのはんぺんが出来あがります。

このように、電子顕微鏡観察画像を活用することで、練りもの特有の食感をより詳細に知ることができるかもしれません。

《 ※走査型電子顕微鏡観察とは 》

1: 観察用試料の作製について

t-ブチルアルコール凍結乾燥法

● 観察する部位をかまぼこ・はんぺんの内部から約2〜3mm四方に切り出す

● 2.5%グルタルアルデヒドで一晩固定する

● 固定液を除去して、リン酸緩衝液で洗浄する

● エタノールで脱水する

● t-ブチルアルコールに置換する

● 真空乾燥を行う

● 金蒸着処理後、装置により観察する

2: 顕微鏡について

● 分析装置:走査電子顕微鏡(JSM-6610LA)

● 加速電圧:5kV

● 検出:二次電子

● 真空モード:高真空

《 参考文献 》

1:はんぺんの物性に及ぼす卵白、山芋と添加物の影響 黒沼有里、下村道子 日本調理科学会誌、52(3)、169-175 (2019)

2:カマボコ、ハンペンの粘弾性における気泡の影響 堀内久弥、東敬子 日本農芸化学会誌、55(12)、1225-1231 (1981)