おでん教室

だしとおでんで和食文化を継承

伏木 亨(ふしき・とおる)さん

伏木 亨(ふしき・とおる)さん

1953年舞鶴市生まれ。甲子園大学 副学長・教授。専門は食品・栄養化学。日本栄養・食糧学会評議員、日本香辛料研究会会長、日本料理アカデミー理事。2008年安藤百福賞受賞、2009年日本栄養・食糧学会賞、2012年日本農芸化学会賞、同年飯島食品科学賞、2014年日本味と匂学会賞授賞、同年紫綬褒章受章。

「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され、和食が世界でも注目されています。そこで、和食文化に欠かせない「だし」の大切さや、おでんの魅力について、伏木亨さんに聞きました。

和食文化と「だし」

和食は「だし」の存在を抜きにしては語れません。「だし」がなければ、おひたしにしても煮物にしても、実に味気ないものになるでしょう。まずは和食の根幹をなす「だし」についてひもといてみます。

おいしさの4つの要因

-

生理的欲求が満たされるおいしさ

生きるために必要な食べ物をおいしく感じる動物共通の感覚。

渇きをいやす水分や血糖値を上げる甘味、適度なミネラルバランスのための塩味、タンパク質存在の信号であるアミノ酸のうま味など。反対に毒物を暗示する苦味は嫌われる。

吸い物の心地よい塩加減約0.9%は血液の塩分濃度と同じで、生理的なおいしさといえる。 -

食文化に合致したおいしさ

日本人の食嗜好に合致する“納豆”

文化のうえに発展してきた食の歴史や嗜好に合致するもの。

食べ慣れた味わいをおいしいと感じる。日本人がおいしいと感じる納豆を、外国人は「腐っている」と感じることもある。 -

情報がリードするおいしさ

味わいに影響する情報のひとつ“CM”

人間が感じる特有のおいしさ。CMやクチコミなどで入ってきた情報が味わいに影響する。

-

やみつきになるおいしさ

無条件に本能をゆさぶるおいしさ。

高濃度の油脂、糖分や香りの高い「だし」など。 いったん食べることに慣れてしまうと、それらを口にした時にドーパミンが出て「もっと食べたい」という飢餓感が起こる報酬系の回路が出来あがる。そのため、やめられなくなる。

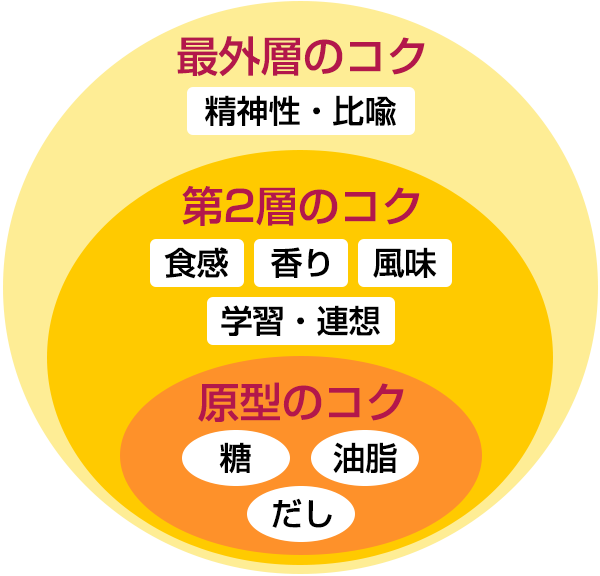

コクの3層構造

コクの中心には、糖、油脂、だしのようなやみつきになる味があります。料理に油やみりんやだしを少量加えるだけでコクが増します。コクの中心の周辺には油、砂糖、だしなどの味わいを連想させる匂いや味、食感などの第2層があります。これらにはコクを強める作用があります。最外層には味わいとは直接関係のない、比喩(ひゆ)的なコクが位置します。

コクという言葉は非常に多方面に使われ、例えばビールや日本酒、色彩など濃厚感がなくてもコクと表現する場合があります。そんなコクの概念を整理したのが、こちらの図です。

日本の「だし」とは

かつお節、昆布、干ししいたけなど

中心となるコクに、油や砂糖とともに含まれるのが、「だし」です。日本のだしは、昆布やかつお節、煮干し、干ししいたけ、焼きあご(トビウオ)などの乾物を水や湯に浸けてうま味を引き出した液体です。昆布のグルタミン酸に、魚やしいたけの核酸が加わると、うま味が飛躍的に強まります。だしに使う素材は、地域によって様ざまなものがありますが、やはりその土地特有の食文化に根ざした、幼いころから親しみのある味わいが好まれています。

世界各国にそれぞれのだしがありますが、食材の味を生かすために、雑味のないうま味のみが抽出されている、という点で日本のだしは優れています。海外のだしでは、例えばトマトはグルタミン酸、アンチョビーは核酸が豊富ですが、ほかの食材と合わせるとトマトとアンチョビーの風味が強く出過ぎます。昆布やかつお節などの風味に慣れた日本人にとっては、日本のだしはあまり主張しない味わいといえるでしょう。

動物性食品の乏しい日本にはだしが不可欠

ほうれん草のおひたし

和食は、野菜と穀類などの植物性食材や魚介類が主役です。仏教国で農業国でもあった日本は畜産や酪農の歴史が浅く、肉や乳製品は乏しかったのです。

でも動物性食品はやはりおいしい。そこで「だし」の登場です。だしは植物性の食品を動物性の味わいに変えてくれるのですね。ゆがいた青菜にだしをかけると、おいしさが一変します。日本でだしの文化が花開いたのは、動物性食品が乏しかったからといっても過言ではありません。

子どものうちから嗜好教育を

嗜好は10歳までに決まる?

和食を継承していくためには、「和食が好み」という嗜好を持つ人を育てることです。嗜好を決めるには、幼いうちが勝負です。なぜなら、嗜好は幼いころの食の記憶が大きな 影響を与えるからです。人間の脳のニューロン(神経細胞)は出生直後から乳児期に数が爆発的に増加し、徐々に意味のあるつながりに整理されます。そして、言語の発達に伴って嗜好性のネットワークの骨格が作られます。離乳期からおそらく10歳ぐらいまでに、だしの味と香りに親しみ、ごはん好きになることで、和食嗜好の基礎が出来あがります。

和食は幼児期から

日本人の食生活は西洋化していますが、子どものうちにだしをベースとする和食の記憶を積み重ねれば、たとえ成長期に油脂たっぷりの食べ物を好んでも、カロリーがそれほど必要でない中高年になれば、自然と和食に戻って健康的な食生活を送れる可能性が高くなります。ところが子どものころに油脂や糖分たっぷりの味ばかりに慣れてしまうと、カロリーの低い大人の食事に適応が難しくなります。中高年の健康面から考えても、子どものうちに和食嗜好をつけることは大切です。

だしの香りとごはん好きな子どもを育てる

では、和食好きの子どもをどのように育てるかですが、それは幼い時期からの家庭料理にかかっています。最も基本となるのは、ごはんとだしをベースとした食事。とはいえ忙しい現代、毎日昆布とカツオブシでだしをとる、ということは難しいかもしれません。それなら、1年に数回、昆布とカツオブシでちゃんとだしをとっておいしさを教えればよいのです。本物のだしのおいしさを知れば、普段は顆粒だしでも充分です。

個人的には、幼児には世界各国の料理のような広い食体験は必ずしも必要ないと考えています。中華料理やフランス料理など、成長すれば自然に好きになります。むしろ、外国人が苦手な昆布やカツオブシなどの伝統的なだしの風味や、ごはんを好きになることのほうが、和食好きの大人に育つためには重要です。

だしをとる

おでんで和食を継承

わが家は普段2人家族ですが、息子と娘が家族連れで帰ってくると総勢10人。これからの季節だったら大鍋2つにおでんをたっぷりと作ります。1歳の孫も喜んで食べてくれます。特にだしがしみ込んだ大根が大好物で、「よしよし、日本の味を刷り込めたな」と、ほくそ笑んでいます。やはり、親が好む味を子どもや孫も好きになってくれるのは、うれしいものです。

おでんは、うま味の豊かな「だし」を使い、味わいの豊かな練り物や野菜など様ざまな「具材」を煮込むのですから、おいしくないわけがない。しかも具材それぞれが個性を失わず、具の味と様ざまな食感が楽しめるところが魅力です。ですから、大勢が集まって好き嫌いがあっても、みんなが満足できる。私は玉子、こんにゃく、牛すじ、たこなどが好きです。

だし粉をかけて食す静岡風おでん

だしと同じように、「だし」と「具材」の組み合わせにも、その土地ならではの様ざまな特徴があっておもしろいですね。関西風と関東風の違いはもちろんですが、色の濃いだしと「だし粉」の静岡おでんなども個性的です。長い年月をかけてその土地の人に愛される味わいが完成していったのでしょう。

そして、おでんの魅力は「だし」と「具材」が醸し出す独特の風味にもあります。風味は味わいのうえでもとても重要な要素です。なぜなら、嗅覚は味覚よりもはるかに解像度が高く、その記憶は長い年月を経ても変わらないからです。

孫たちにとっては田舎の楽しい思い出とともに、おでんの味わいが脳に刻み込まれ、成長しても忘れることはないでしょう。こうして、自然に家庭の和食が継承されていくのだと思います。

<参考資料>

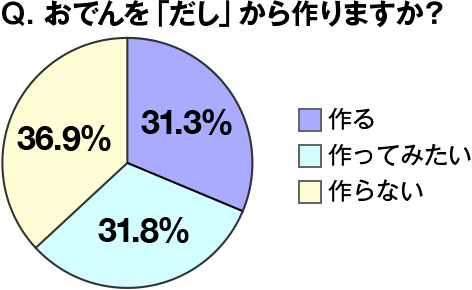

紀文食品が実施した「紀文・家庭の鍋料理調査2015」で、「おでんを『だし』から作るか、または作ってみたいと思うか」について聞いたところ、約6割以上の人が「おでんをだしから作る」「作ってみたい」ということがわかりました。

「紀文・家庭の鍋料理調査2015」

(調査対象:20代〜50代以上の主婦1,400人)