おでん教室

おでんのオブジェ

青柳 豊和(あおやぎ・とよかず)さん

青柳 豊和(あおやぎ・とよかず)さん

工芸家。東海大学教育支援センター技術支援課(芸術工房)勤務。陶芸家・金重素山に師事。陶芸、クラフト分野の様ざまな賞を受賞。展覧会や個展を定期的に開催している。

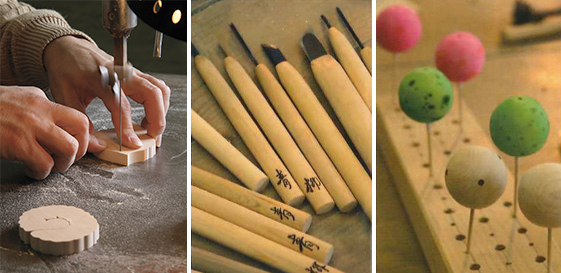

日本伝統の食文化の粋を「木」で表現している工芸家・青柳 豊和さん。そのなかで、おでんを「木」で制作した作品を紹介します。「苦労したのはおでん種の色を表現すること。木目や色を生かす方法を吟味しました」(青柳さん)

日本伝統の食文化の粋を「木」で表現

「紀文のおでん」

おでん鍋も青柳さんの作品です

玉子巻(ひのき)、つみれ(ひのき)、海の音(カニつめ)(シナ)、三色串(ひのき、竹)、海老巻(ひのき)、ごぼう巻(ひのき、桂)、末広揚(桂)、うずら巻(ひのき、シナ)、さつま揚(桂)、ふき(串刺し)(ひのき)、結び昆布(ひのき)、はんぺん(ひのき)、銀杏串(ひのき、竹)、こんにゃく(黒・緑)(ひのき)、焼ちくわ(シナ)、ちくわぶ(シナ)、もみじにんじん(ひのき)、魚河岸あげ®(ひのき)

玉子巻

(ひのき)

つみれ

(ひのき)

海の音(カニつめ)

(シナ)

三色串

(ひのき、竹)

海老巻

(ひのき)

ごぼう巻

(ひのき、桂)

末広揚

(桂)

うずら巻

(ひのき、シナ)

さつま揚

(桂)

ふき(串刺し)

(ひのき)

結び昆布

(ひのき)

はんぺん

(ひのき)

銀杏串

(ひのき、竹)

こんにゃく(黒・緑)

(ひのき)

焼ちくわ

(シナ)

ちくわぶ

(シナ)

もみじにんじん

(ひのき)

魚河岸あげ®

(ひのき)

「木」のごちそうを作る

作品の制作にあたっては、実物そのものよりイメージを重視してきました。つまり、見て感じる素材そのものの美しさを表現したいと思っています。私の作品はほとんどが実際のサイズより大きめで、デフォルメしています。

単純に本物そのものに見せることが目的であれば、素材は何でもいいということになってしまいます。私はあくまでも木にこだわり、ぬくもりや質感を感じてもらえる作品作りを目指しています。それは陶器にもいえることで、土味の出ている、使い続けても、あきの来ない魅力ある器を作りたいと思っています、木と土といった自然の味わいにこだわり「心においしい」を追求し続けて行きます。

単純に本物そのものに見せることが目的であれば、素材は何でもいいということになってしまいます。私はあくまでも木にこだわり、ぬくもりや質感を感じてもらえる作品作りを目指しています。それは陶器にもいえることで、土味の出ている、使い続けても、あきの来ない魅力ある器を作りたいと思っています、木と土といった自然の味わいにこだわり「心においしい」を追求し続けて行きます。

依頼を受けて初めて「魚河岸あげ®」を制作しました。しかも実物大がいいとのこと。まずは一つひとつ寸法を測り、色合いや形の良いものを吟味。最初に選んだ材料が桂です。木目が薄く、茶色がかった風合いや質感がそのまま「魚河岸あげ®」に通じるものがあるのではと考えました。 同じような形に削り、表面を荒く自然な感じを出そうとサンドブラストで仕あげてみましたが、結局、表面の焦げた感じが思うように現れず、断念。次に檜で再挑戦。表面のシワは彫刻刀で溝を掘って表現し、色を塗って、なんとか「魚河岸あげ®」に近づけました。さらに、中に、磁石を埋め込み、二つに割ると、中の白いすり身部分が見える仕掛けにしました。いつもは大きめでデフォルメした作品を創ることが多いので、実物大で忠実にというのは新しい挑戦でした。

依頼を受けて初めて「魚河岸あげ®」を制作しました。しかも実物大がいいとのこと。まずは一つひとつ寸法を測り、色合いや形の良いものを吟味。最初に選んだ材料が桂です。木目が薄く、茶色がかった風合いや質感がそのまま「魚河岸あげ®」に通じるものがあるのではと考えました。 同じような形に削り、表面を荒く自然な感じを出そうとサンドブラストで仕あげてみましたが、結局、表面の焦げた感じが思うように現れず、断念。次に檜で再挑戦。表面のシワは彫刻刀で溝を掘って表現し、色を塗って、なんとか「魚河岸あげ®」に近づけました。さらに、中に、磁石を埋め込み、二つに割ると、中の白いすり身部分が見える仕掛けにしました。いつもは大きめでデフォルメした作品を創ることが多いので、実物大で忠実にというのは新しい挑戦でした。

青柳さんコメント

「紀文から商品であるおでん種を創作してほしいとの依頼を受けて、実物を送っていただき、写真を撮影して、寸法や形の見本を作成していきました。そこから型紙を作り、木に当てて型抜きにするなど、一つ一つ創作していきました。苦労したのは、おでん種の色を表現すること。木目や色を生かす方法を吟味し、色を塗る場合も木の種類や部位によって色ノリが違ってくるので、塗りの回数などを調整しました。また、おでん種ごとに使用する木材の板に各種色を塗って実物と比較して最適な色を決めていく「色見本サンプル」を作り、色の表現にもこだわったつもりです。紀文さんの焼印にもこだわりました。はんだごてを使って、手作業で刻んでいきました。」