おでん教室 一覧

基礎

-

定番おでんの作り方とレシピ

おいしくおでんを作るには守りたいコツがあります。コツって何?という方のために、『時計:おでんタイムテーブル』『動画』『十か条』の3つのTipsを紹介します。これでおでん達人の仲間入りできますね。 また、本格派には、だしから作る「東京風おでん」「大阪風関東煮」を、チャレンジ派には「ご当地おでん」をご用意しました。

-

おでんの具と地域性

家庭でおでんを作る時によく入れる種もの(具)は全国平均8.24 個。おでん種は定番の大根、玉子、こんにゃく、練りものだけではありません。当ページで紹介するのは138 品。それらの特徴や雑学の他、48 品の地域分布を地図化しました。おでん種の奥深さにきっと驚かれるはず。

-

おでんの栄養

おでんは煮込んでいるうちに、だしと具の旨みがからみ合って、特有のおいしさになります。具の栄養的な特徴を知ったうえで組み合わせを考えていけば、おいしくて栄養のバランスのいいおでんを作ることができるようになります。

-

おでん 味のしみ込みの仕組み

おでんに味がしみ込むという現象は、どのようなメカニズムで起こるのでしょう。調理科学を研究しているお茶の水女子大学の佐藤 瑶子先生に、「味のしみ込み」についてお聞きしました。

生活

-

失敗学に学ぶ、おでんの作り方

調査によると、おでん作りで失敗したことがあるという人は約65%。失敗の原因の多くは「煮すぎ」てしまっているから。おでんの煮込み時間の平均が2時間59分であることからも、煮る時間が長すぎることが失敗の一因となっていると推測できます。

-

家庭で串おでんを楽しむ方法

いつものおでんをアレンジしてみませんか?おでん種を串に刺すだけで見映えがぐーんとアップします。ディップでいただく「カラフル串おでん」を渡辺あきこさんに、夫婦で季節をめでる「紅葉おでん」を野﨑洋光さんに紹介いただきました。串にまつわる「おでんと串の不思議な関係」も掲載しています。

-

おでん七変化

いまや年間を通じて誰にでも人気の高いおでん。昔は冬場だけでしたが、現在では1年を通じて食べることができます。季節によってそれぞれ違った味わいがあるのもおでんならでは。和風、洋風、エスニック風などに変化できるのが魅力です。 和食料理人 野﨑洋光や香取薫さんのレシピも掲載しています。

-

おでんで脳をリラックス

われ先にと肉を取り合うすき焼きやしゃぶしゃぶと違って、おでんは一人一人がゆっくりとおでん種を選びながら楽しめる、“ほっと感”の強い和みの料理。おでんが脳にもたらす3つの効能を、脳科学者・篠原菊紀さんがひもときます。

-

日本人の食感とおでん

食べたときに「おいしい」と感じるのは、さまざまな要素がからみ合っているからです。甘味・酸味・塩味・苦味・うま味などの「味覚」。コクや香りなどの「風味」。そして食べたときに口の中で感じる柔らかさや硬さの感覚「食感」も大切。おでんは食感も楽しめます。

-

おでんは食感の宝庫

さまざまな食感を持つ食べ物を多様に食べることが、豊かな生活を営むうえで基本と言われます。おでんは、とても軟らかい豆腐や大根から、噛みごたえのあるイカ巻やごぼう巻、昆布まで、食感のバリエーションがとても豊富な料理です。

-

だしとおでんで和食文化を継承

「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録され、和食が世界でも注目されています。そこで、和食文化に欠かせない「だし」の大切さや、おでんの魅力について、伏木亨さんに聞きました。

歴史

-

おでんの歴史

おでんのルーツは室町時代に流行した「豆腐田楽」。その後、江戸時代にはファストフードとして江戸庶民に愛され、やがて煮込みおでんへと進化。さらに屋台や居酒屋で食べる料理から家庭で食べる料理へと変化し、おでんは現代の定番料理となったのです。

-

平成・令和 おでんの出来事

和風の味つけ、固定化した具など変化が少ないと思われがちなおでん。平成の時代、懐石風おでんやご当地おでんが流行るなど急激に進化を遂げました。令和に入ると、昭和ノスタルジックな屋台の登場や、東京オリンピックで冷やしおでんが提供されます。おでんの持つその包容力により、ますます進化し続けるおでん、目が離せませんね。

-

紀文 “おでんイノベーション”

戦前までは屋台や専門店などでの外食メニューだった「おでん」。戦後の経済成長とともに、家庭でも食べられる身近な料理へと変化してきました。最近では新しい具や様々な味つけが登場。季節を問わず食べられるようにも。紀文は、その進化の一端を担っています。

文化

-

おでんと文学

日本人の身近な料理として愛されてきたおでん。小説やエッセーの中にも数多く登場します。「小説家は女と食べもののことを書けるようになると一流」と作家・開高 健は語っていましたが、とくに酒を愛する作家には、おでんが欠かせないようです。

-

親子で楽しむ「おでん絵本」

はんぺんやちくわが温泉に入ったり、旅に出たり……。おでんが主人公の絵本は大人も子どもも楽しめるようです。JPIC読書アドバイザーの安冨ゆかりさんに、おすすめ本を聞きました。

-

おでんと歌舞伎

歌舞伎にもおでんが登場します。江戸時代の事件を劇化した、明治18年が初演の「四千両小判梅葉」(河竹黙阿弥作)という演目にはおでん屋が登場して舞台を盛り上げます。演目中のおでん屋の呼び声は「おでん燗酒、甘いと辛い」。

-

おでんと落語と志ん生と

普段着の食事である「おでん」は、庶民の生活を描いた落語の世界にも登場します。五代目古今亭志ん生の十八番「替り目」が有名で、外でたらふく飲んで家に帰った亭主が、もう一杯飲ませろと女房と交渉する噺です。

-

おでんのオブジェ

日本伝統の食文化の粋を「木」で表現している工芸家・青柳 豊和さん。そのなかで、おでんを「木」で制作した作品を紹介します。「苦労したのはおでん種の色を表現すること。木目や色を生かす方法を吟味しました」(青柳さん)

地理

-

日本のご当地おでん

おでんは家庭ごとの味つけや具の違いのほか、地域色も非常に豊かです。だしや味つけ、具などに地域の名産を使ったご当地ならではのおでんが全国各地にあります。おでんのルーツの「田楽」も各地で違いが見られ、夏にもよく食す地域があるそうです。

-

海外のおでん事情

タイや中国、香港などのコンビニエンスストアで、おでんをよく見かけるようになりました。日本生まれのおでんが世界進出をしているわけです。昔から親しまれているのが韓国と台湾。ソウルや台北には専門店があるそうです。

データ

-

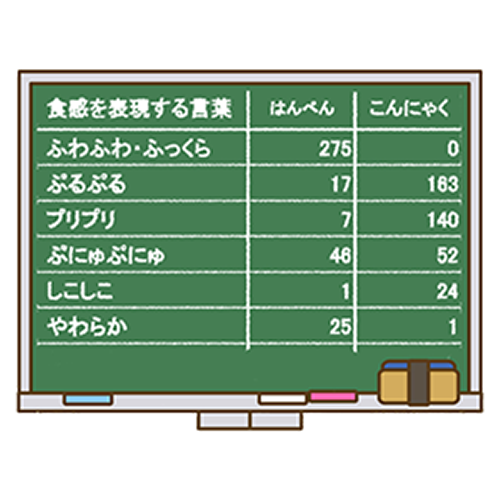

紀文 食感表現の言葉調査

「ふわふわ」「プリプリ」「ほくほく」など、具(たね)ごとに食感を表現する言葉は異なります。このような食感表現を「味ことば」といい、紀文食品で行った調査結果をご紹介します。「味ことば」の研究者である瀬戸賢一さんに解説をお願いしました。

-

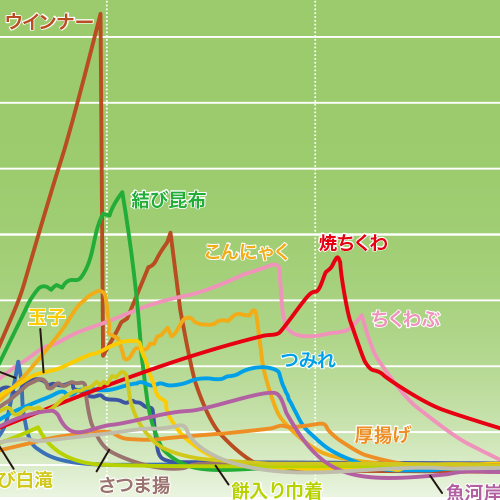

紀文 おでんの具 食感実験

具(たね)の食感などのテクスチャー(物性的性質)は、物性測定装置で「破断強度」と「破断距離」を測定することによって調べることができます。おでんは、具(たね)によってテクスチャーが異なり、様ざまな食感を楽しむことができます。

-

紀文 おでんの味のしみ方実験

おでんの魅力は、薄味の汁(つゆ)でゆっくりと煮込んでいくうちに、具(たね)の持ち味と汁のうま味が絡み合って醸し出す、素朴でありながら深みのあるおいしさ。では、おでんの味はどのように絡み合うのでしょう。紀文が行った味のしみ込み実験をご紹介します。

-

鍋ランキング【鍋白書】

みんなの大好きな鍋・おでん。紀文では鍋と食生活をテーマとする「紀文・鍋白書」を1994年より毎年発表しています。これは鍋やおでんの情報をまとめ、報道用資料として毎年発行しているもの。アンケートを取ると、やはり人気ナンバーワンは「おでん」です。