練りもの教室

塩と加熱が不可欠な練りもの

- 株式会社紀文食品

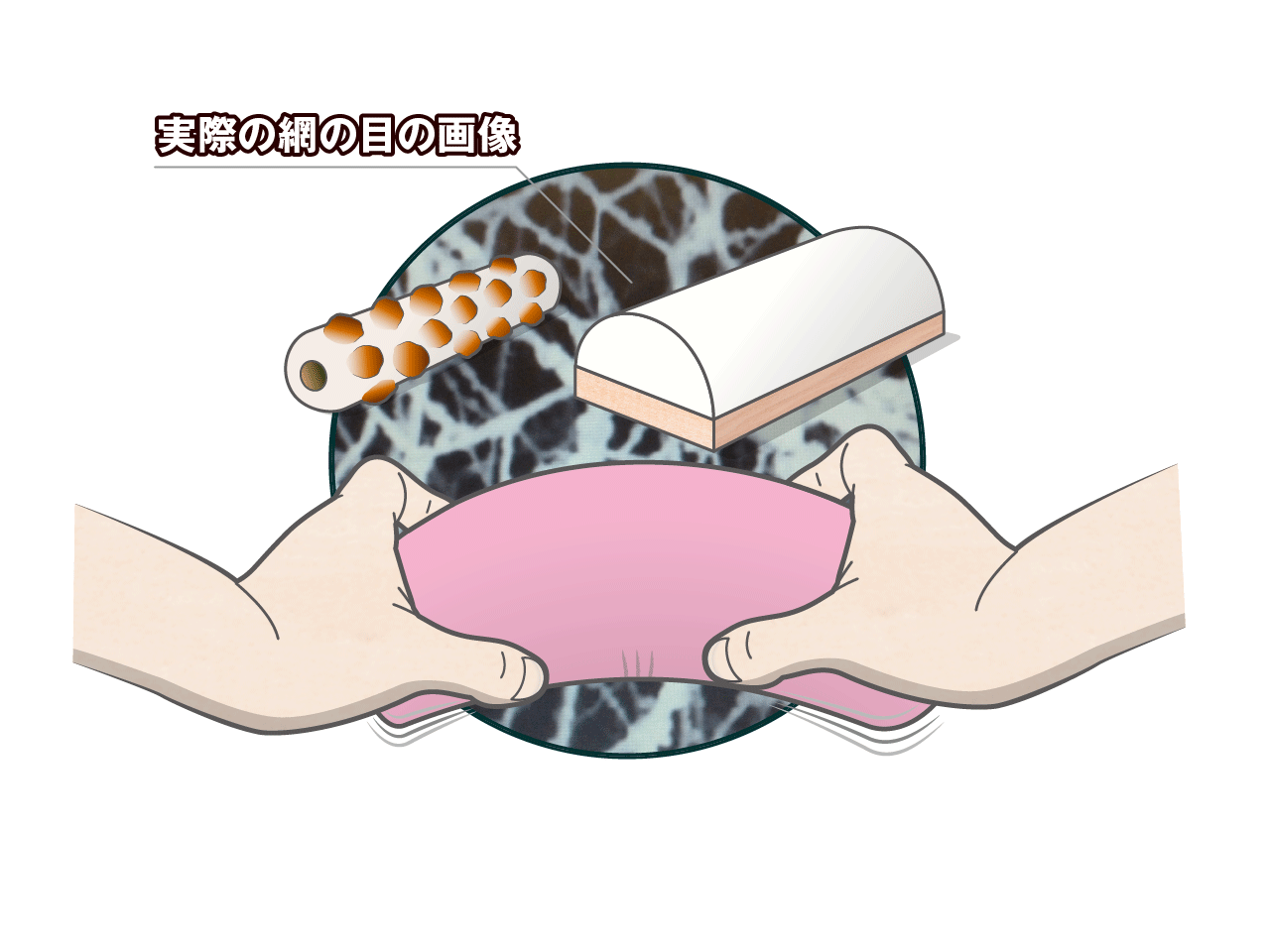

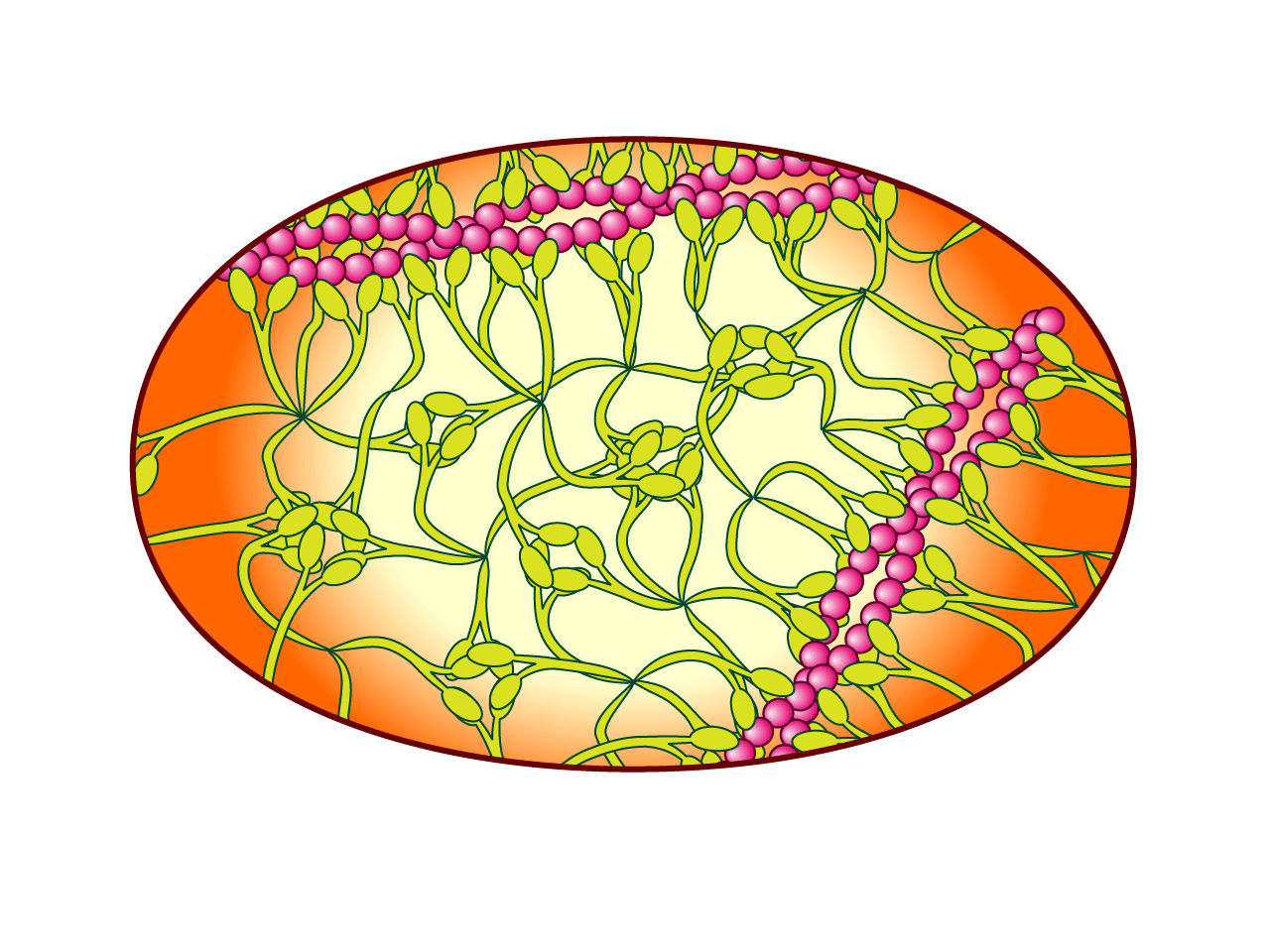

練りもののおいしさの特徴に「弾力」があります。この弾力は、たんぱく質の網のような絡み合い(からみあい)でできており、このたんぱく質の変化を生み出すのに必要となるのが「塩」と「加熱」です。そのメカニズムを紹介します。

「かまぼこ」のおいしさ “弾力”とは

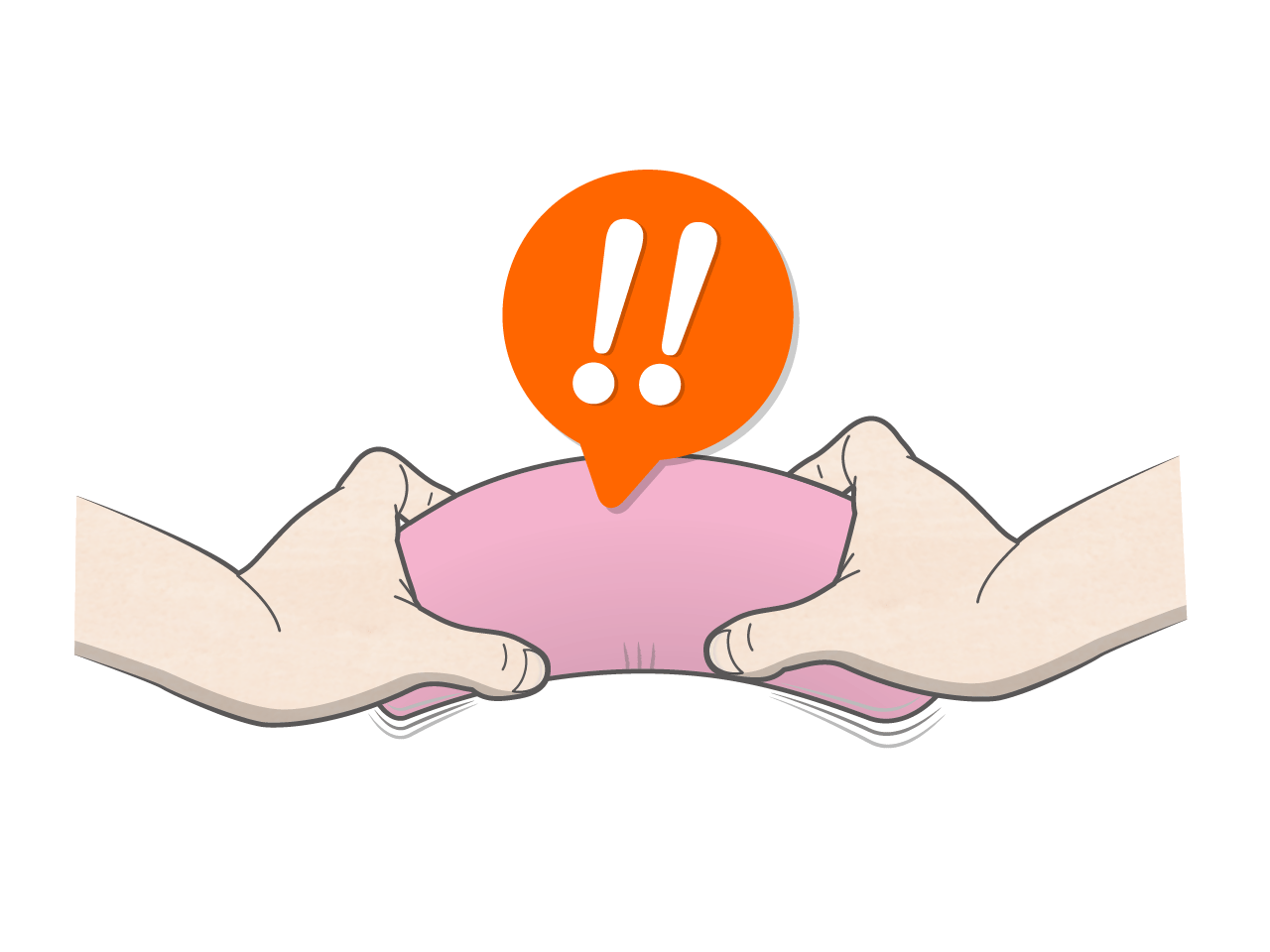

魚肉に塩を加え加熱すると、練りものの特徴である「しなやかな弾力」が生まれます。

これは「あし」とよばれ、とくに、板付き蒸しかまぼこは、このしなやかで歯切れの良い味わいが美味とされます。

しなやかな弾力

弾力を測定する研究員

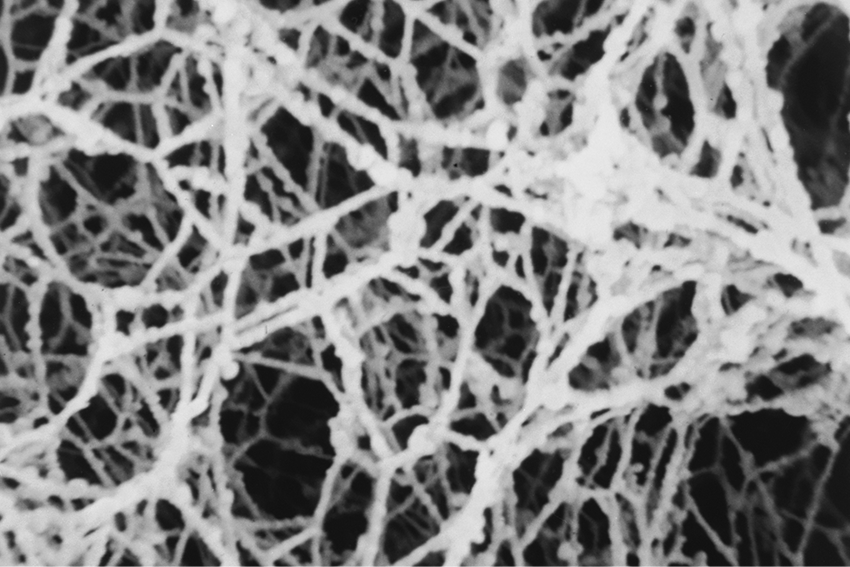

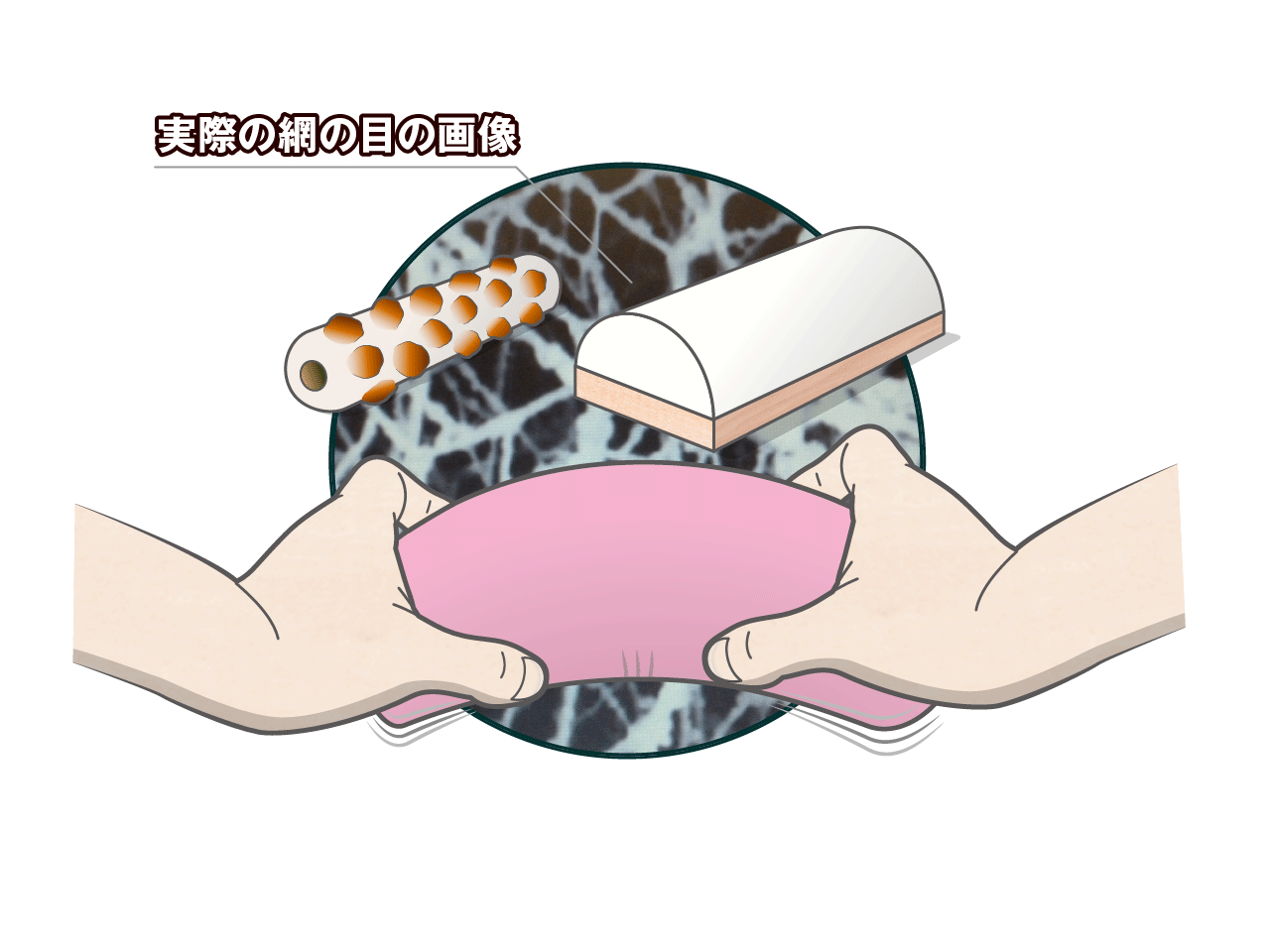

この弾力は、たんぱく質の網のような絡み合いで構成されていて、この絡み合いを「網の目構造」といい、この「網の目構造」を紀文の研究員が撮影に成功しました。

網の目構造

練りものの作り方と、塩分と加熱の関係

練りものとは

-

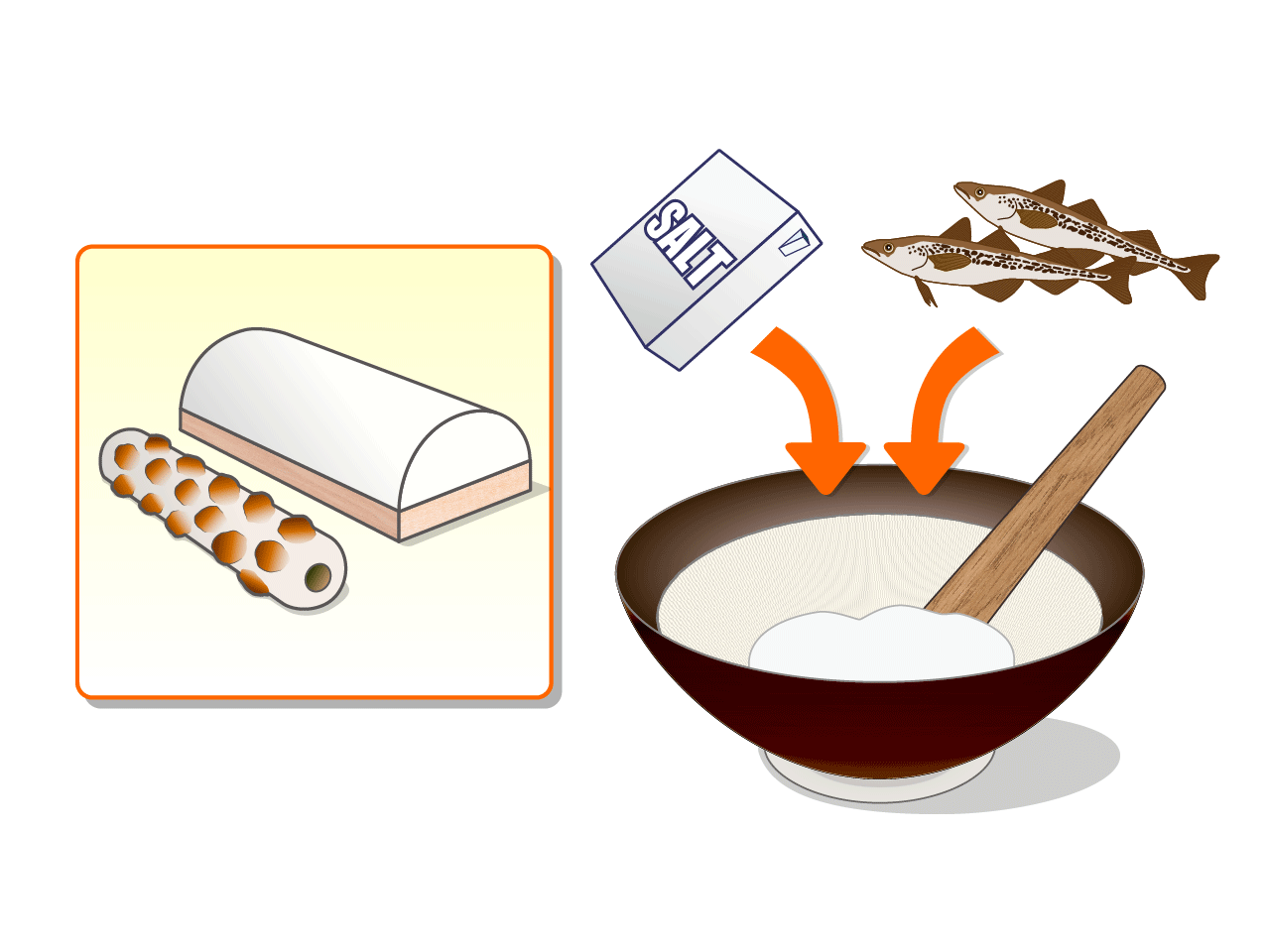

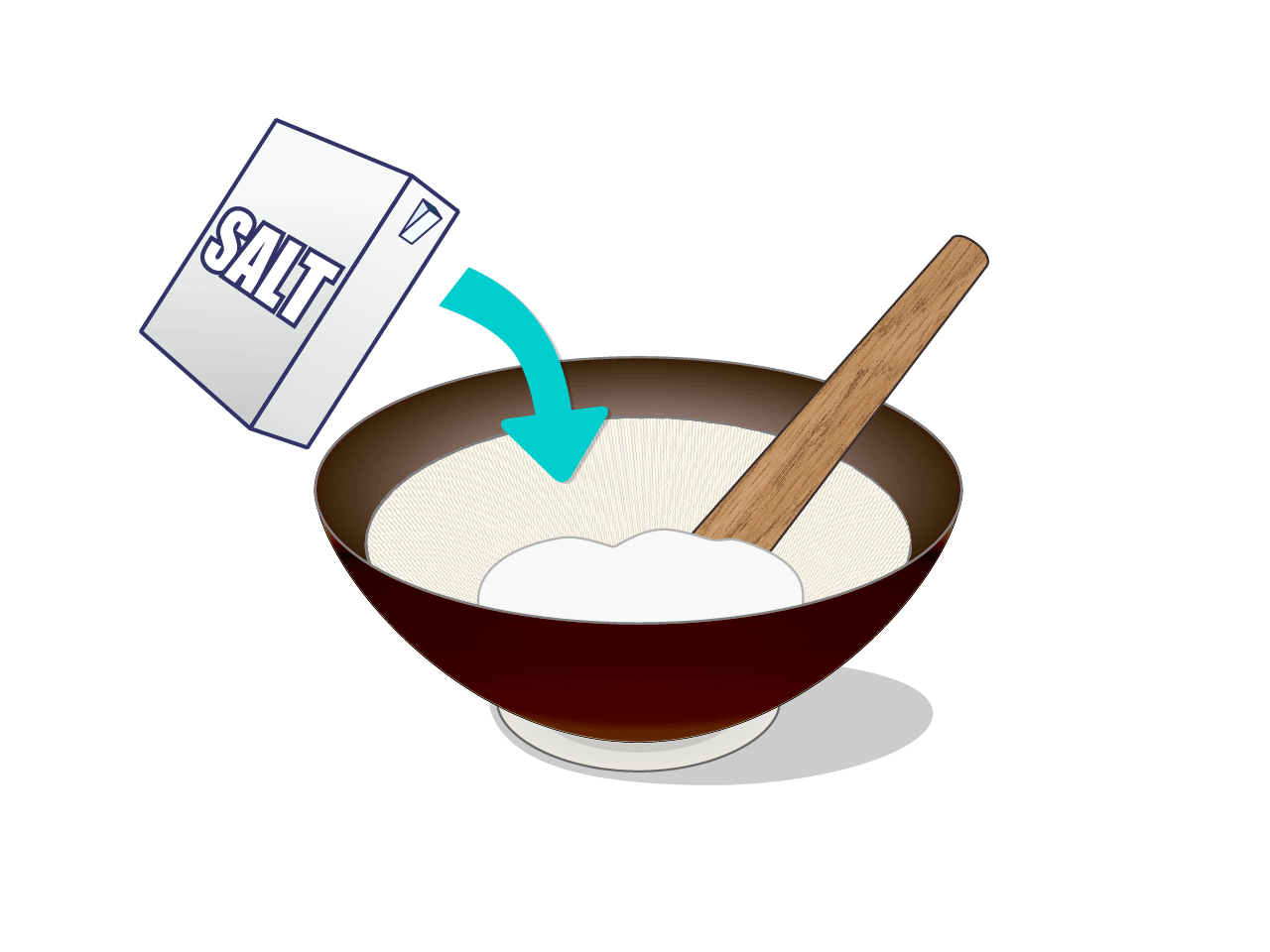

①かまぼこやちくわなどの練りものを作るには、スケトウダラなどの魚肉に塩を加えて、よくすりつぶします。

-

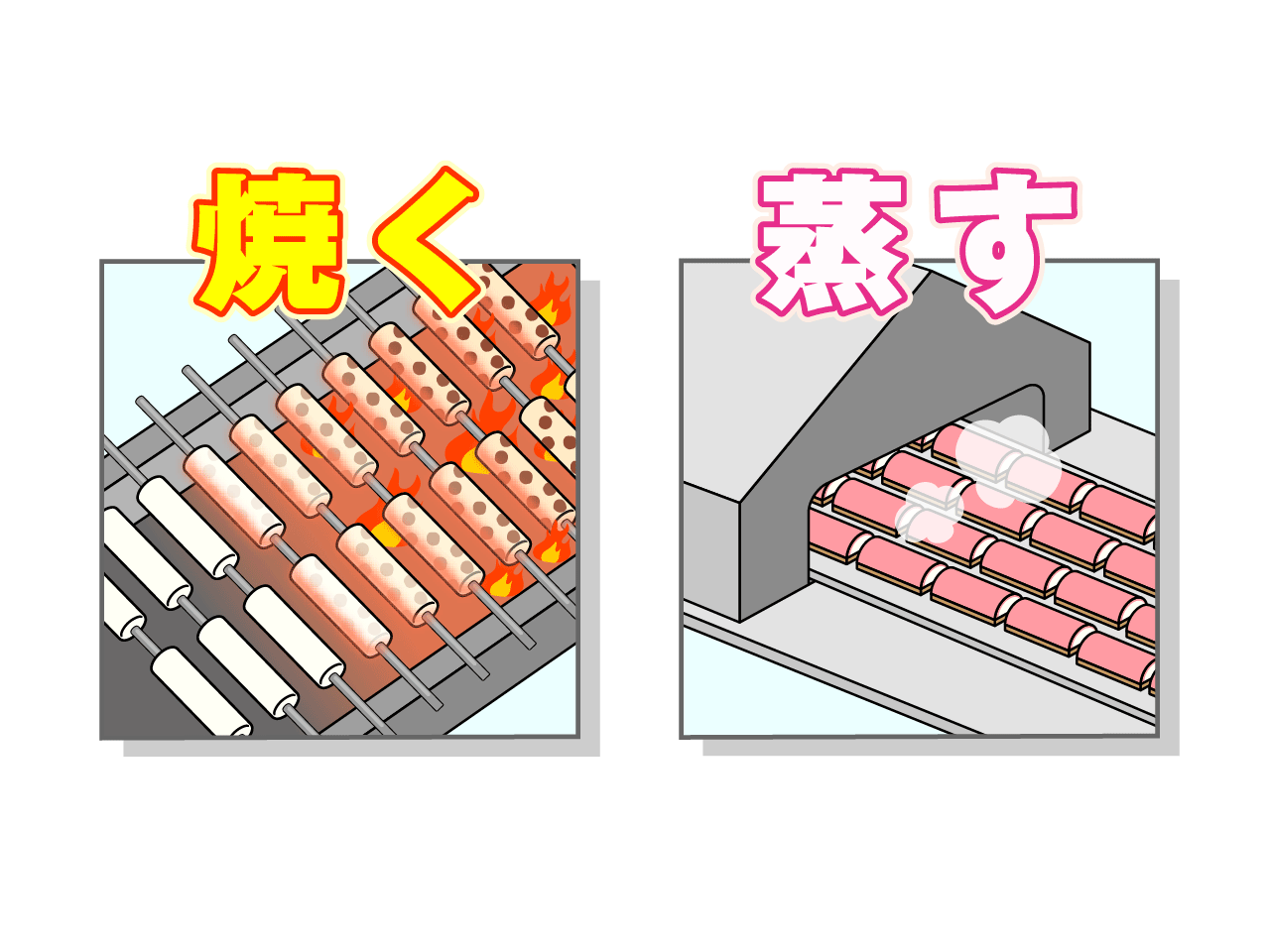

②そのよく練った塩ずり身を丸や四角に成型し、加熱(蒸す、焼く、揚げる、ゆでる)して作るので「魚肉練りもの」と呼ばれています。

-

③練りものは「弾力」(「足」)と呼ばれる独特な食感をしています。

たんぱく質の変化

-

④この練りものの弾力は、たんぱく質の網のような絡み合いから生まれます。ポイントは2つ。

-

⑤最初のポイントは、「塩」です。塩が、練りものの食感に大きく影響を与えます。

-

⑥魚肉に塩を加えてすりつぶすことで、筋原線維たんぱく質が溶けだして、それらが複雑に絡み合います。

-

⑦次のポイントは「熱」です。塩を加えてすりつぶした塩ずり身に熱をかけると、それがほぐれない構造となって、弾力を持つのです。

-

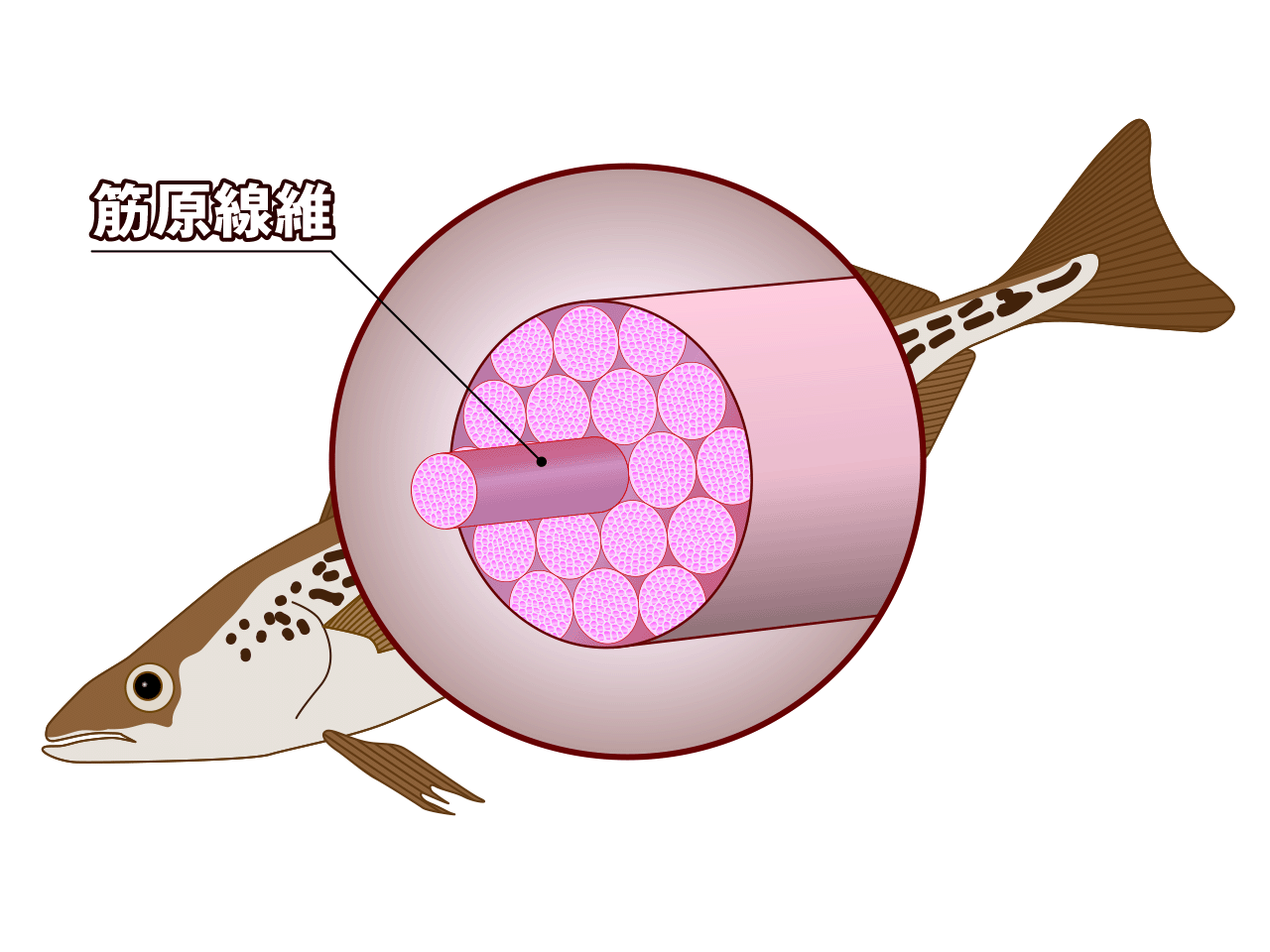

⑧魚の筋細胞は、主に筋原線維たんぱく質が集まった筋線維からできており、その中の筋原線維たんぱく質が弾力の源なのです。

-

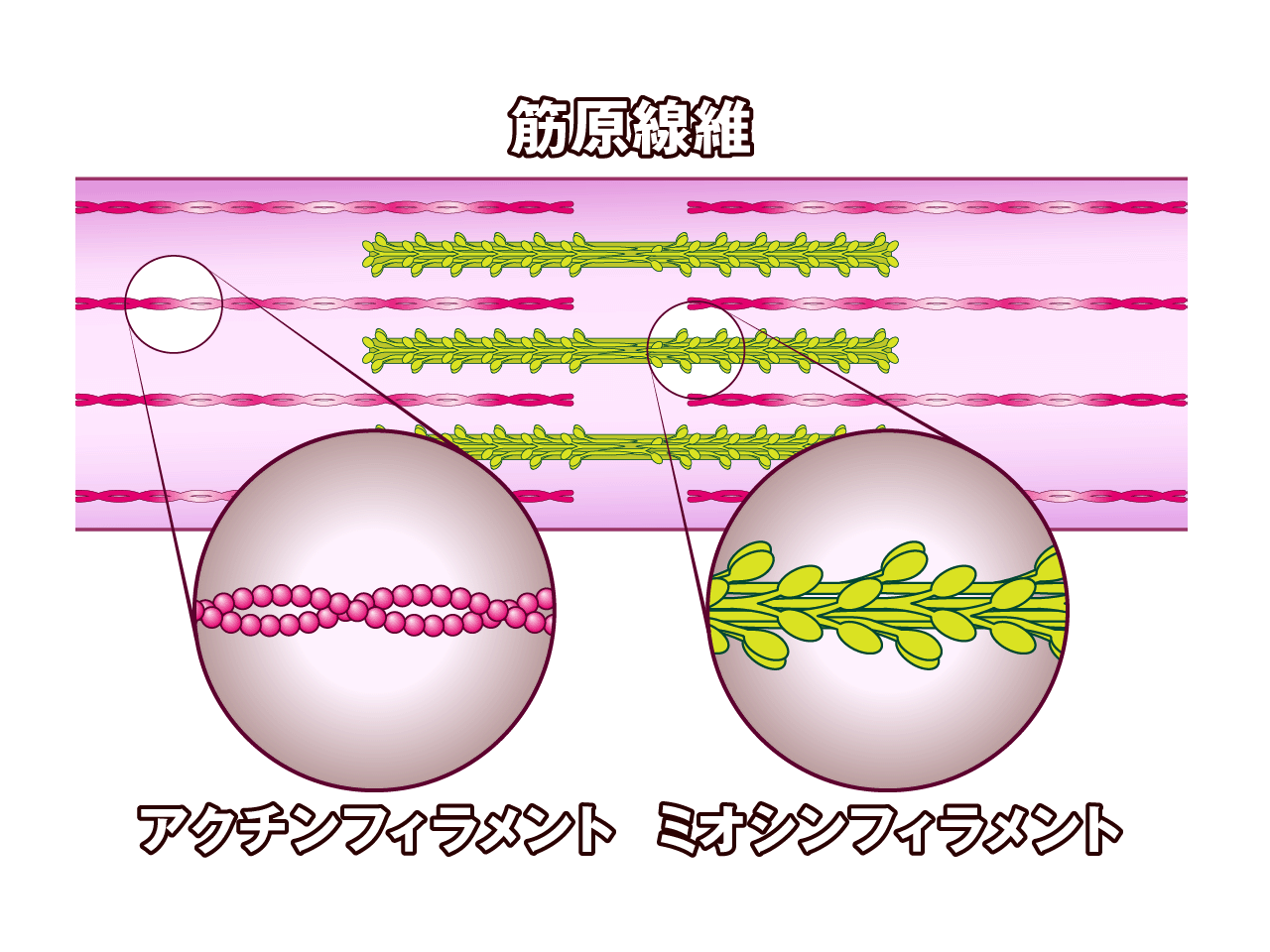

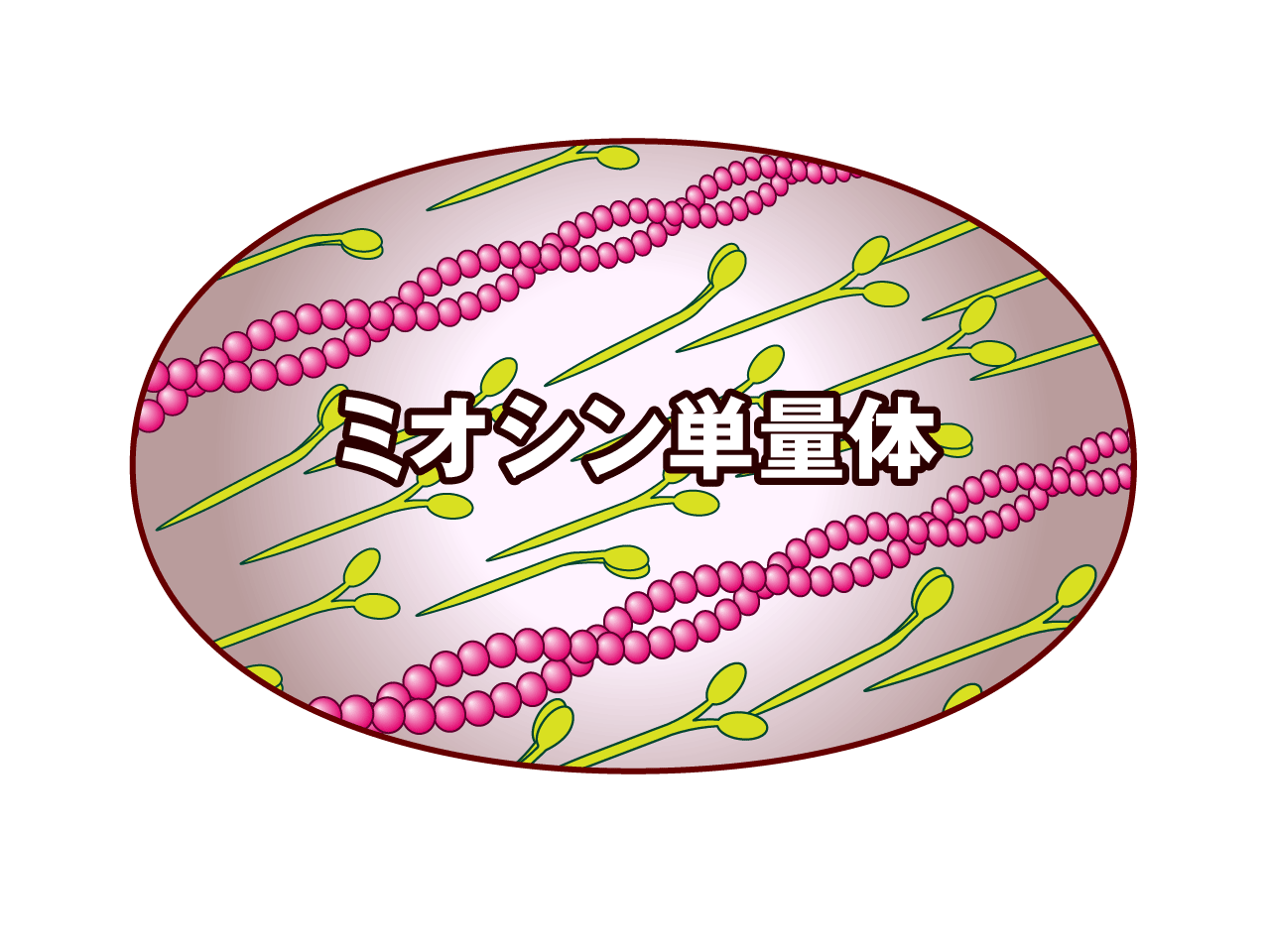

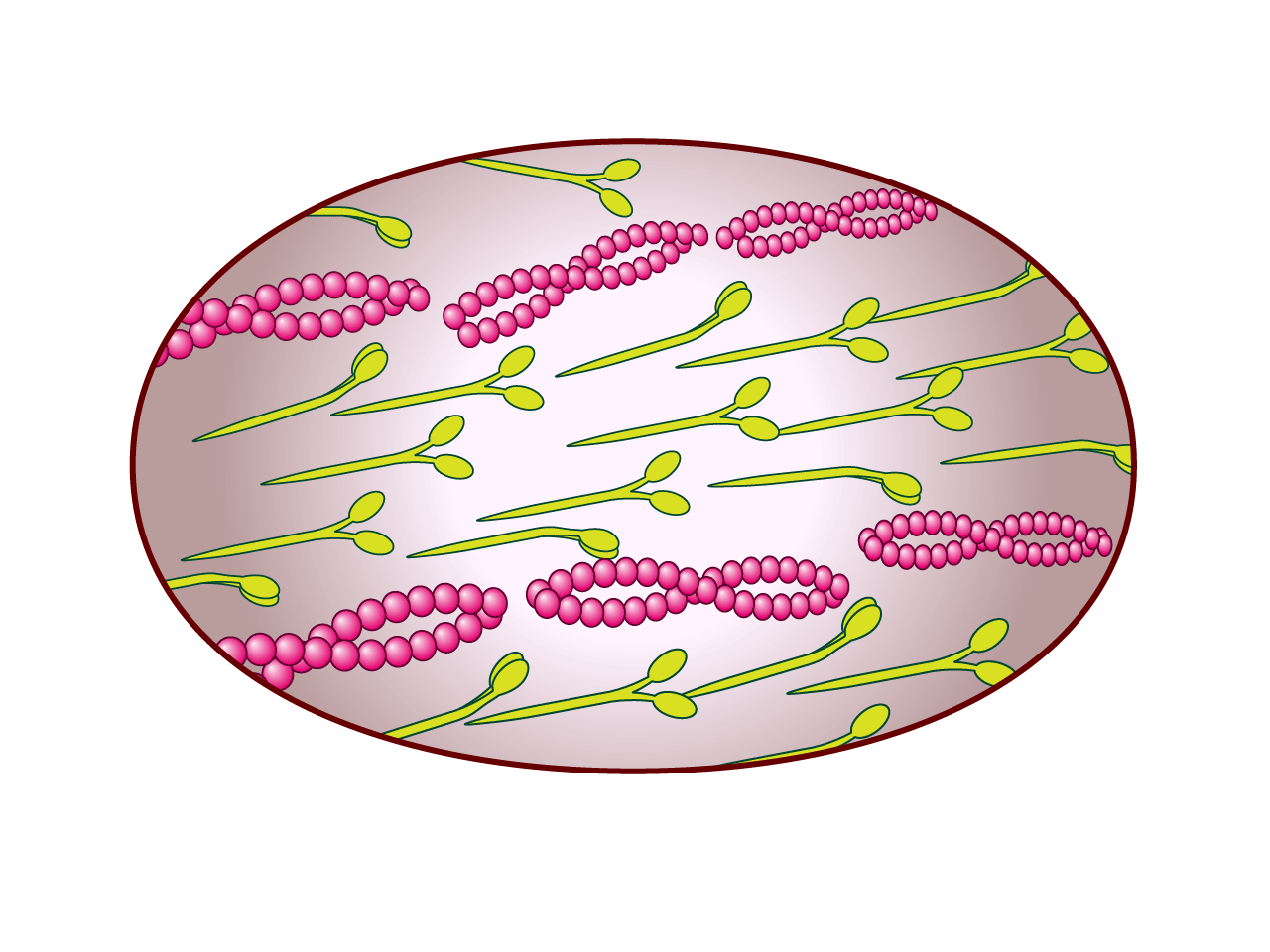

⑨さらに細かくみると、筋原線維は太いミオシンフィラメントと細いアクチンフィラメントから成り立っています。

塩を加える

-

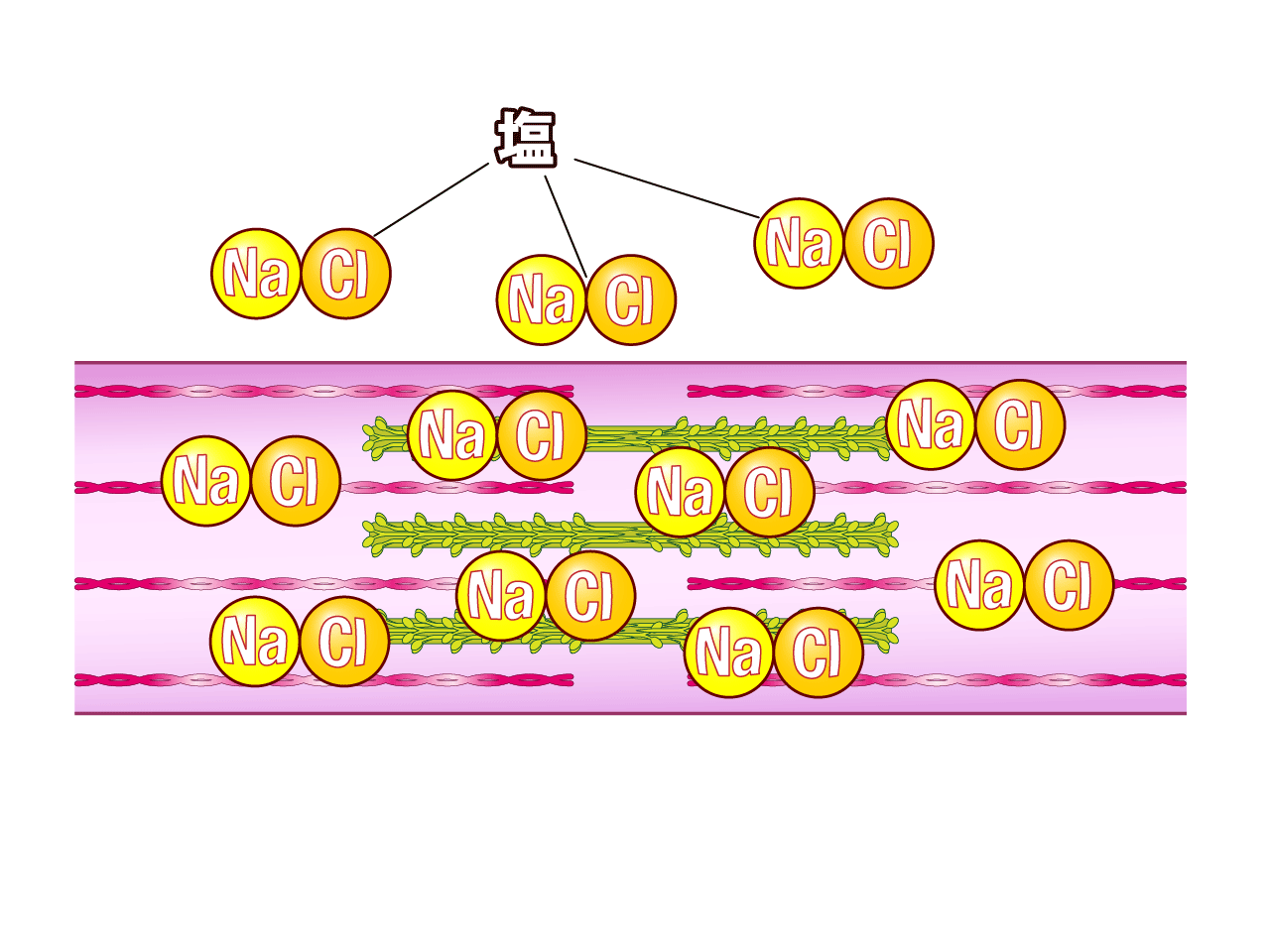

⑩このような構造をした魚肉に塩を加えてすりつぶします。

-

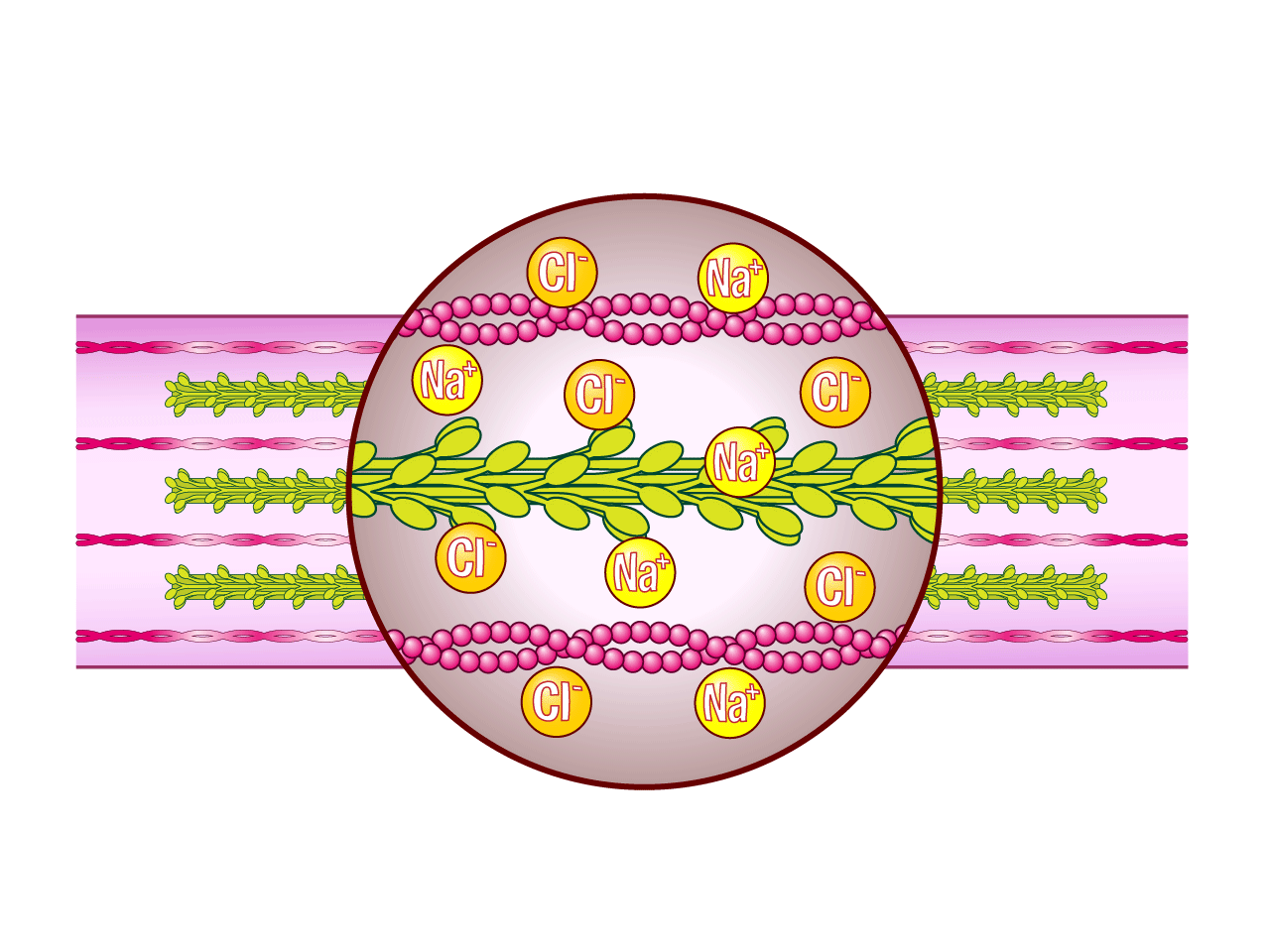

⑪塩のナトリウムイオンや塩素イオンが筋原線維たんぱく質に浸透します。

-

⑫すると、太いミオシンフィラメントはミオシン単量体という形になってバラバラになります。

-

⑬一方、アクチン粒子が糸のように並んでいるアクチンフィラメントも、塩が浸透して長い糸がバラバラになります。

-

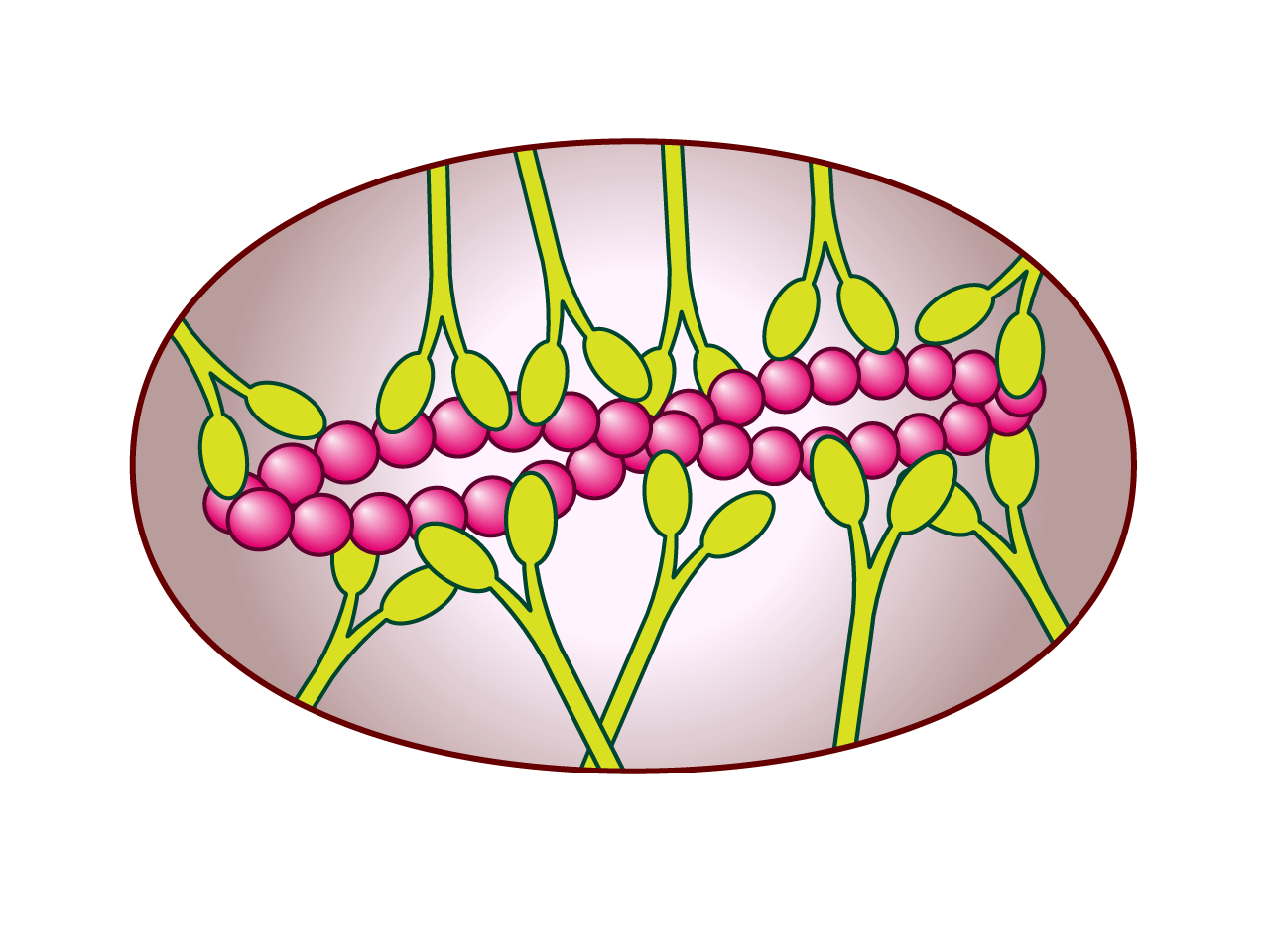

⑭やがて、アクチンの長い糸と、たくさんのミオシン単量体が結合して、大きなアクトミオシンが生成され、粘性のある塩ずり身ができます。

-

⑮このように、塩ずり身の粘性は、塩によって筋原線維がアクトミオシンに変化するからなのです。

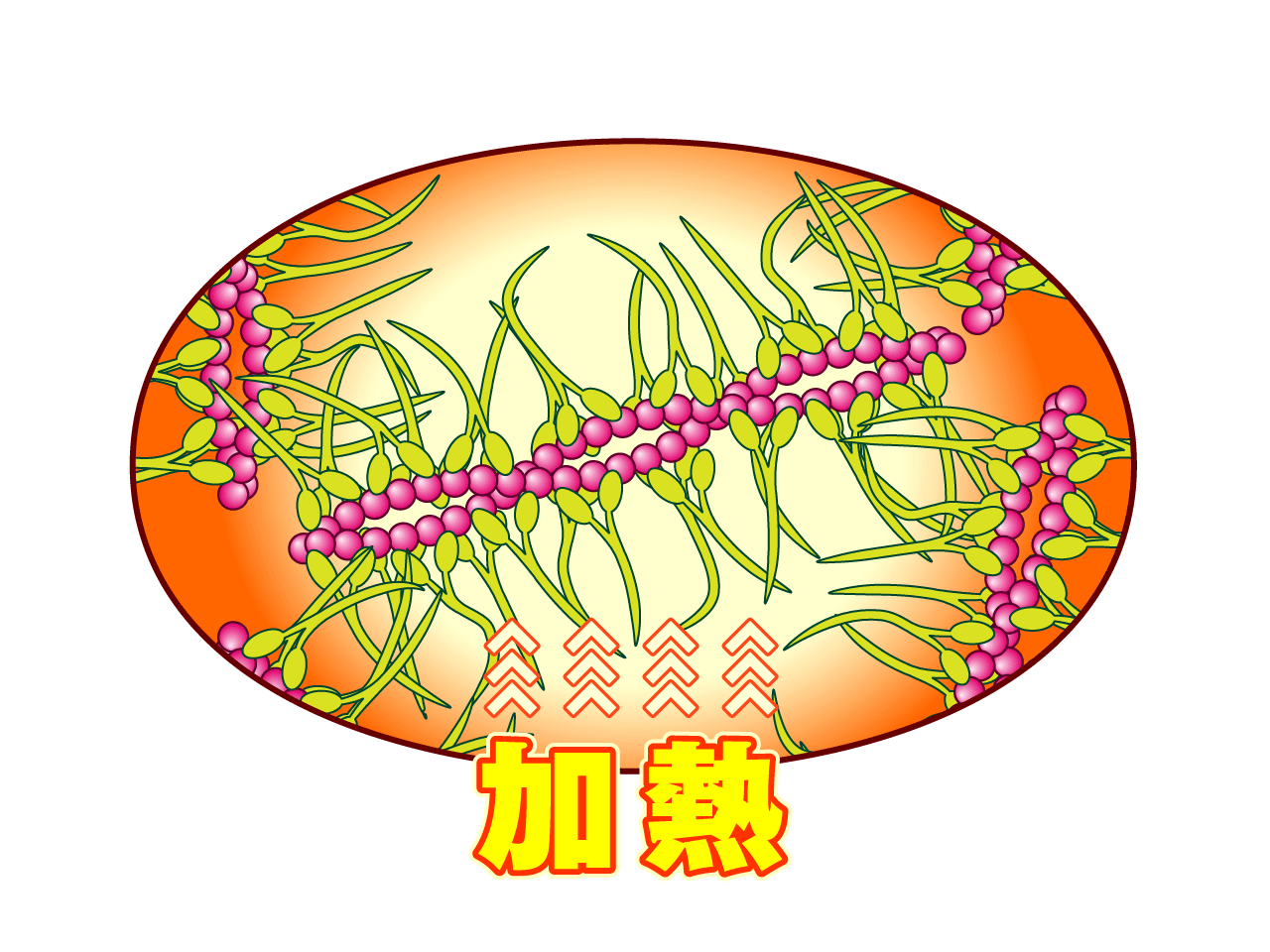

加熱による変化

-

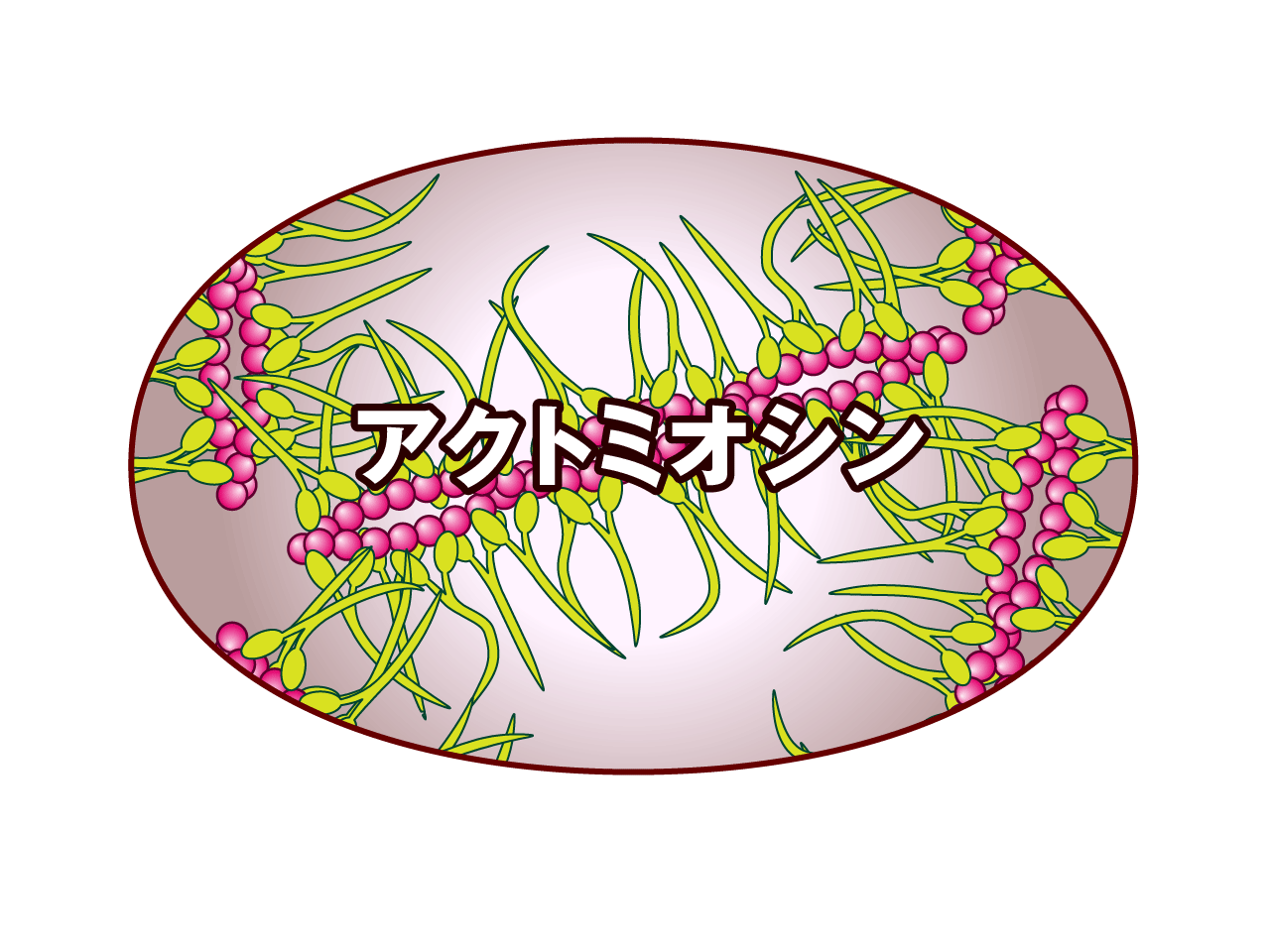

⑯次に、粘性の出た塩ずり身を加熱します。

-

⑰熱をかけるとアクトミオシンのミオシンの頭同士や尻尾が絡まりあってきます。

-

⑱そして、網のように絡み合うことにより練りものの弾力が生まれるのです。

健康志向にお応えした“練りもの”の開発

このページでは、練りものには塩分と加熱が必須であることを説明してきました。

紀文では、近年の健康志向にお応えした商品を皆さまにお届けするため、「塩分カット」「糖質オフ」などに注力した研究開発及び商品開発を行っています。