おでん教室

おでんの具と地域性

- 株式会社紀文食品

家庭でおでんを作る時によく入れる種もの(具)は全国平均8.24種類。おでん種は定番の大根、玉子、こんにゃく、練りものだけではありません。当ページで紹介するのは162品。それらの特徴や雑学の他、48品の地域分布を地図化しました。おでん種の奥深さにきっと驚かれるはず。

このページは主に①家庭のおでん実態を探るべく実施した47都道府県別の主婦へのアンケート結果、②1994年より発行している報道用資料「紀文・鍋白書」用の歴年のアンケート結果や取材の抜粋、③おでん専門店などの取材、④全国各地の主婦やスーパーマーケットの店員さまの現地で収集した実際のご意見などをまとめたものです。

なお、記載する特徴やレシピは、該当都道府県の全域的なものではなく、県内に局所的に出現するものや、専門店の特徴的なレシピもあります。

魚介類・魚介類加工品・藻類

-

たこ(足)

関西には店名に「たこ」が入る「たこ梅(大阪府)」「蛸長(京都府)」などの名店がある。家庭でよく入れる県のベスト5も兵庫県、大阪府、京都府、奈良県、岡山県と関西に集中する(22年調査)。足は太い方から串を刺し、2cm位の間隔で切り込みを入れると食べやすい。

西高東低、関西が突出

-

いいだこ

マダコ科のタコ。産卵期は冬から春で、俗称で頭と呼ばれる外套(がいとう)に飯粒にそっくりな卵が詰まっているのでこの名がついたとされる。頭にかんぴょうをハチマキのように結んだいいだこが名物となっている仙台のおでん専門店もある。

西高東低、関西が突出

-

あわび

高級おでん種。日本にはエゾアワビ、クロアワビ、メガイアワビ、マダカアワビが生息し総称を「アワビ」という。殻をむいて串に刺し秋冬期のおでん種として供する食堂が青森県にある。大きなものは切って器に盛りアオサをかけると和食料理店の一品のような趣きになる。

-

さざえ

こぶし形の巻貝。加熱すると身はやわらかくなり、内臓はかたくなる。身の部分を串に刺して販売している練りもの店もある。広島のおでん店では定番として扱いがあり、他には魚介類や刺身なども扱うおでん店で、仕入れや店主のひらめきによって過去に供されたようだ。

-

つぶ貝

煮込みおでんとみそおでんの種ものとして東北で食されることが多かったが、最近では全国で散見されるように。エゾバイ科に属する市販品の通称名で、ヒメエゾボラ、エゾボラ、エゾボラモドキなどの種類が含まれる。家庭で用いる時は肉質部を煮た加工品が便利。

青森県が突出、

以下、東京都・岩手県が続く -

ばい貝

バイは蛽と書き貝を意味する。バイ、ツブと呼ばれる貝類は日本近海で約100種あり分類も複雑。金沢おでんの名物で殻付きのまま供することも多い。バイ自体は淡白な味でおでんの汁によく合う。写真はエゾバイ科エゾバイ属の一種のエッチュウバイで、シロバイともいう。

-

かき

平成期にブームになった「創作おでん系」の流れを汲むもの。透き通った合わせ出汁や昆布出汁ベースのおでん汁を小鍋にとり、生がきを加熱して提供するおでん専門店が多い。ゆずを乗せていただくと、より冬の到来を感じさせる一品となる。

-

あさり

合わせだしや昆布だしのベースのおでん汁を別鍋にとり、あさりをさっと煮て供する割烹系おでん店もあるが、最近ではだしの素材として注目が集まる。貝だしラーメン、あさりおでんしかり。料理全てにあさりだしを用い、おでんとたこ焼きを看板メニューとする店もある。

-

はまぐり

上品で強い旨みを持ち、形も大きいので貝そのものの持ち味を楽しめる。加熱時間が長いとかたくなり旨みが流れ出てしまうので時間には気を配る。むき身を利用するより殻ごと盛り付けた方が高級感が出る。三重県桑名市でははまぐりおでんで有名な店がある。

-

ほたて

おでんに入れると貝の旨みが良いだしとなる。比較的煮くずれしにくいが、さっと煮る程度がおいしい。しょうがみそだれをかければ青森風おでんになる。塩味のおでん汁に稚貝の加工品「ベビーホタテ」を串に刺して入れ、食す時にバターを少しのせると美味。

-

ベビーホタテ

おでんに入れると貝の旨みが良いだしとなる。比較的煮くずれしにくいが、さっと煮る程度がおいしい。しょうがみそだれをかければ青森風おでんになる。塩味のおでん汁に稚貝の加工品「ベビーホタテ」を串に刺して入れ、食す時にバターを少しのせると美味。

-

蟹面

金沢おでんの名物で高級おでん種。「香箱ガニ」と呼ばれる雌のズワイガニを使用し、雄に比べて小ぶりである。カニの甲羅にカニの身やカニみそ、内子や外子などをのせた冬季限定のおでん種。さっとだし汁で煮て仕あげた蟹面と日本酒はベストマッチ。

-

ワタリガニ

紅ズワイガニのカニ爪をカニカマのちらしで包んだ風情あるおでん種「海の音」や、金沢おでんの名物「蟹面」と高級感あふれる種ものに対して、旨味の深いだしがとれるワタリガニは比較的リーズナブル。ワタリガニだしでさつま揚を煮ておでんを作ったが美味だった。

-

さんま団子

さんまの漁獲量が多い宮城県や岩手県では、さんま団子をおでんに入れる専門店があり、量販店などでもさんまのすり身を手軽に入手しやすいため家庭のおでんに入れることもある。身がくずれやすいのでご家庭で作る時は片栗粉を入れるとよい。仙台風おでんはこちら。

-

白子

魚類の精巣。白子の中でもタラ、アンコウ、フグなどが珍重される。おでんに使用するのはタラの白子がほとんどで北海道ではタチと呼ばれる。下ゆでした白子やわかめをさっとおでん汁にくぐらせ、みつばを添えれば、燗酒が進む粋な肴になること間違いなし。

-

ねぎま

ねぎにまぐろで「ねぎま」。浅草(東京都)のおでん専門店が発祥といわれる。江戸時代には「ねぎま鍋」が庶民のごちそうだった。鍋やおでんにぴったりの食材といえよう。家庭で調理する際はあまり火を通さず、これにわさびを付けて食すのも一興。

-

かつおの心臓

かつおのへそとも呼ぶ。かつお漁獲量1位の静岡県ならではの種もの。主に焼津市のおでん専門店で食すことができる。筆者が訪問した焼津の店舗では季節限定の種ものとして供された。心臓は希少部位でねっとりとした独特の食感と魚らしい旨味はくせになる一品。

-

昆布

昆布に含まれるグルタミン酸は、魚介の旨みや野菜に含まれる旨み成分を引き立たせ、塩分を控えてもおいしいだしがとれる。低カロリーで女性に人気。だしをとった後切りそろえ束にしてかんぴょうで結ぶと正月の昆布巻のように美しく、粉山椒をかけるのがおすすめ。

東高西低だが沖縄県は高い

-

昆布_かんぴょうで結束

昆布に含まれるグルタミン酸は、魚介の旨みや野菜に含まれる旨み成分を引き立たせ、塩分を控えてもおいしいだしがとれる。低カロリーで女性に人気。だしをとった後切りそろえ束にしてかんぴょうで結ぶと正月の昆布巻のように美しく、粉山椒をかけるのがおすすめ。

東高西低だが沖縄県は高い

-

とろろ昆布

富山県ではとろろ昆布で巻くおむすびも日常的に食されるほど昆布の消費量が高く、おでんのトッピングには欠かせない。終戦直後に営業開始した富山市のおでんを扱う居酒屋で、とろろ昆布に一番合うおでん種は焼き豆腐と勧められた。この組み合わせには日本酒が最高。

-

わかめ

寒の戻りの頃の生わかめがおでんにはおすすめ。大きく切った生わかめに汁をかけ、おろししょうがを添えればさっぱりとした一品が完成。乾燥わかめの興味深い加工品として、5㎝位に切ったわかめを切干大根やわかめで結んだ「わかめちゃん」という名前の加工品がある。

-

すじわかめ

写真はわかめのすじ(茎)を結束したもの。結束するひも状のものはわかめ自体と干し大根の2種類が流通していた。ネットで話題になっていたので試食したが、シャクシャクとした食感がとても珍しく、昆布や生わかめとは、違った味わいを楽しむことができた。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

練りもの(さつま揚類)

-

さつま揚

魚のすり身を揚げたものの総称。主に東北、関東では「さつま揚」、関西、中四国、九州の一部では「てんぷら」、鹿児島を中心とした九州の一部では「つけあげ」と、各地で呼び名が違う。形も様ざまで、具入りのもの、揚げ色を付けないものなどがあり個性豊か。

全国的に出現

-

揚ボール

魚のすり身を揚げて球状にしたものを「ボール」「大玉」などと呼ぶ。すり身と一緒に玉ねぎ、にんじん、ごぼう、しょうがなどの野菜類、鶏皮、ひじき、ごまなどを混ぜ込んだものもある。コロコロしていてかわいらしいので串を刺しておでんに入れると子どもにも人気。

-

大玉

魚のすり身を揚げて球状にしたものを「ボール」「大玉」などと呼ぶ。すり身と一緒に玉ねぎ、にんじん、ごぼう、しょうがなどの野菜類、鶏皮、ひじき、ごまなどを混ぜ込んだものもある。コロコロしていてかわいらしいので串を刺しておでんに入れると子どもにも人気。

-

いか巻

いかを芯にして魚のすり身で巻いたさつま揚。中身のいかは胴体部分を使用したものとゲソ部分を使用したものと両方存在する。おでんを題材にした柳家小ゑんの新作落語『ぐつぐつ』は、いか巻に哀憐の情を感じさせる話。『ぐつぐつ』の動画はこちら。

南東北から中部が多い

-

海老巻

魚のすり身でブラックタイガーや大正海老を巻いて揚げたもの。海老の旨みとすり身の歯ごたえのハーモニーはまさにおでんの醍醐味。海老の尻尾を折れないように弱火で泳がせるように煮ると美しく仕あがる。石川県には甘海老を巻いたものもある。

-

ごぼう巻

ごぼ天とも呼ぶ。棒状にしたごぼうを芯にして魚のすり身で巻いたさつま揚。すり身の部分に刻んだごぼうを混ぜ込んだものもある。ごぼうのシャキシャキ感が食欲を誘うおでん種。うどんによく入る天ぷら粉で揚げたごぼう天ぷらもごぼ天とも呼ばれ西日本でよく食される。

西高東低、特に関西が多い

-

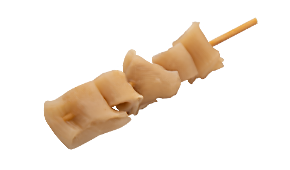

三つ串

さつま揚の巻物の定番であるごぼう巻、いか巻、海老巻をひと口サイズにして串に刺した品の良いおでん種。さつま揚が好みだが、大根、こんにゃく、ちくわ、厚揚げなどの種ものも食したいし、巻物も制覇したいという願望をかなえてくれる夢のような一品。

-

ウインナー巻

魚のすり身でウインナーを巻いて揚げたもの。ウインナーが側面から見えるタイプとそうでないものがある。ウインナーも赤色で着色したものと無着色のものがある。ウインナーのジューシーでパリッとした味わいは子どもや男性に人気のおでん種。

-

うずら巻

魚のすり身でうずらのゆで玉子を巻いて揚げたもの。うずらの玉子が天面から見えるタイプとそうでないものがある。うずらの玉子を巻いたさつま揚はこれ以外に、愛知県のピンク色のもの、兵庫県、高知県のピンク色で桜の形をしたものがある。

全国的に散見

-

餃子巻

博多のおでんに欠かせない。魚のすり身で餃子を巻き揚げたおでん種。形は餃子が見えないもの、餃子の片側が見えているもの、両端が見えているものなど多種。発祥も福岡県や東京都の足立区、杉並区などの説があるようで特定できない。

九州が突出、関東にも散見

-

しゅうまい巻

しゅうまいを魚のすり身で包んで揚げたもの。しゅうまい全体がすり身に巻かれているもの、しゅうまいの上の部分だけ見えているもの、しゅうまいが左右から見えているものなど様ざま。また、グリンピースも入っているものと無いものがあり奥が深い一品。

埼玉県が若干多め。それ以外は分布に特徴はなし

-

魚河岸あげ®

魚のすり身と豆腐を混ぜおわん形に成型し揚げたもの。おでん専門店のメニューは昆布、ちくわのように一般名称が多い中、そのやわらかさなどが評価され「魚河岸あげ®」を指名する方が多く扱いを始めた店もある。漫画家の川原泉さんもお気に入り。(詳細はこちら)。

東高西低、特に関東が多い

-

ほねく

和歌山県有田市の名産品。タチウオを骨ごとすり身にして揚げたもので表面は濃い茶色。愛媛県など瀬戸内の名産「じゃこ天」に近い味わい。和歌山市では酒場詩人である吉田類さんも訪問された創業昭和2年の老舗居酒屋「多田屋さん」でおでん種として楽しむことができる。

-

じゃこ天

表面がキツネ色のようなものもある。愛媛県宇和島市の名産。名前は小魚(雑魚)で作ることから「ざこてん」それが変化し「じゃこ天」になったという説や、原料の「ホタルジャコ」が由来とする説もある。骨や皮も残したすり身を揚げるので食感はザクザクしている。

西高東低、特に四国の西側が多い

-

白天(プレーン)

白てんぷらの略語。香川県の讃岐うどん店にはおでんコーナーがある所も多く白天が人気。このコーナーのおでんは取りやすいように串を刺してあることが多く、中には種ものが串から抜けないように串の先端にストッパーとして1cm程の四方のこんにゃくを刺す店舗も!

-

白天(きくらげ)

白てんぷらの略語。関西、中四国で作られる揚げ色をつけないさつま揚。みりんなどの糖類を控え低温で揚げることにより、白い揚げものができあがる。形も丸や方形など様ざま。プレーンタイプの他、きくらげ、紅しょうがなど具入りのものもありコントラストが美しい。

-

白天(しょうが)

白てんぷらの略語。関西、中四国で作られる揚げ色をつけないさつま揚。みりんなどの糖類を控え低温で揚げることにより、白い揚げものができあがる。形も丸や方形など様ざま。プレーンタイプの他、きくらげ、紅しょうがなど具入りのものもありコントラストが美しい。

-

バクダン

ゆで玉子が丸ごと1個入ったさつま揚。名前の由来は不明だがその形が爆弾に似ているからと想像できる。半分に切ると断面がきれいで、華やかな盛り付けを演出するのに欠かせない。全国的には「玉子巻」と呼ばれ、長崎県では「竜眼(りゅうがん)」と呼ばれることも。

全国的に散見

-

竜眼

長崎県の「玉子巻」などの別称。古くから竜は縁起物とされ竜の眼に見立てた練りもの。長崎ではお祝いの食材とされ正月にも食す。写真のように玉子のまわりが赤いタイプもある。同じく九州の熊本県でこれに近いものでかまぼこでゆで玉子を巻いた「旭巻」がある。

全国的に散見

-

赤棒

名古屋市の名産。ピンク色の棒状のさつま揚でおでんに入れるととても目立つ。複数のメーカーが製造していてピンク色が濃いものから薄いものがある。岐阜県や愛知県の中には「さつま揚」のことを「はんぺん」と呼ぶ地域があり、「赤はんぺん」の別名ももつ。

-

玉子巻(赤棒タイプ)

名古屋で愛されるおでん種。赤棒というピンク色をしたさつま揚の中にうずらや鶏のゆで玉子が入った練りもの。「玉子巻」とも呼ばれる。写真は中身が鶏卵のタイプ。関西には同じくうずらのゆで玉子入りのピンク色のさつま揚を桜の形に成型したものもある。

全国的に散見

-

棒天

棒のような形をしたさつま揚で比較的甘めの味付け。九州のおでんによく利用される。主原料もスケトウダラ主体のものの他、近海で獲れたエソやイワシが原料のものがある。鹿児島県串木野市の棒天の中には、魚のすり身に豆腐を混ぜ込み、地酒を加えたものもある。

-

三色串

ピンク色、薄緑色、白地に黒色の三色の球状のさつま揚に串を刺したもの。低温の油で揚げ、味付けには茶色くならないような成分の糖類を使用しているので、この3色を表現することができる。それぞれ桜海老、青のり、黒ごまなどが入っていて、おでんの彩りに最適。

-

二色団子

さつま揚の表面から見える黄色がかわいらしいとうもこし揚げと、鮮やかな緑色が印象的な枝豆揚げを串に刺した「二色団子」。とうもろこしのシャキシャキ感、ぷりっとした枝豆の食感が一度で味わえるさつま揚。揚ボールよりひと回り大きく食べごたえも十分。

-

マフラー

北海道の長方形の平らなさつま揚。マフラーに似ていることからその名が付いたといわれる。その昔マフラーと呼んでいたのは小樽から稚内までの日本海側の地域らしい。青森県にも長方形の平らなさつま揚があり「大角天」と呼ばれ、しょうがみそだれを付けて食す。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

練りもの(ちくわ類)

-

焼ちくわ

ぼたんちくわの別名を持つおでんや煮物に最適な練りもの。ぷっくりとした牡丹状のふくらみが特徴。最初は弱火で表面に焼き色のない薄い皮を作り、次に火力を上げふくらみを付け仕あげ焼きをする。煮ると煮汁を吸いふっくらとやわらかく、食べごたえがある。

全国的に出現

-

生ちくわ

魚のすり身を棒に巻いて焼いた練りもので生食でもおいしい。中央部の皮がシャキッとした歯ごたえ。東日本ではおでんに「ぼたんちくわ」系統を用いるのに対し、西日本ではそのまま食すことも多い「生ちくわ」系統を使う。西日本の生ちくわは穴が大きいものもある。

全国的に出現

-

全焼ちくわ

魚のすり身を棒に巻いて焼いた練りもので生食でもおいしい。ちくわの端から端まで焼いたことにより色づいた皮が全体にあるタイプ。黄金色に焼きあげた皮の香ばしさと歯ぎれよくしなやかな口あたり。黄金ちくわともいう。熊本県八代市日奈久ちくわが有名。

全国的に出現

-

野焼き

島根県出雲地方の名産。トビウオ(アゴ)などのすり身を棒に巻きあぶり焼きにして作る。名前の由来はかつてあぶり焼きが野外で行われたからという説もあるが定かではない。「あご野焼き」「あご入り野焼き」と称され、大きいものだと長さ約60cm、重さ約1kgにもなる。

-

たこちくわ

たこ入りの生食でもおいしいちくわ。魚のすり身を棒に巻いて焼いた練りもので、まわりの皮の部分がシャキッとした歯ごたえ。具入りのちくわは、たこ以外もあなご、ほたて、いかなどたくさんの種類がある。噛むほどに具の旨みが広がりおでんに入れてもとてもおいしい。

-

豆腐ちくわ

鳥取県の名産品のちくわ。豆腐に魚のすり身を混ぜて、蒸すまたは焼いて作る。やわらかな食感で豆腐独特の滋味あふれる味わいが特徴。発祥についてははっきりしないが、江戸時代の料理書『豆腐百珍』には一般的な豆腐調理法として「ちくわどうふ」がある。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

練りもの(はんぺん・つみれ・すじ類など)

-

はんぺん(浮きはんぺん)

魚のすり身にやまいもや卵白などを加えゆでて作る、ふわふわとしてソフトで軽い食感の関東名産の練りもの。形状は白くて平らな正方形のものが主流。はんぺんを入れるタイミングは調理の最後に汁をかけて温めるくらいが美味。おでんに入れるタイミングはこちら。

-

はんぺんかまくら型

古文書『守貞謾稿』によれば、椀のフタにすり身を落としてゆでたのがはんぺんの始まりだといわれ、その後、四角い木枠の型に入れ作るようになったとされる。かまくら型にすることでおでんつゆに接する面積が小さくなり、加熱しても膨らみにくくなる。

-

はんぺん厚判

一般的な白いはんぺんは正方形で高さも均一であるが、手取りという製法を駆使したものには中央が高く山のような形をしているものもある。その大きさに驚く方もいるが口どけが良く軽くふんわりしていることから、おでん種として何回も注文する方もいるとか。

-

黒はんぺん

静岡県焼津市や静岡市周辺の名産品。頭と内臓を取り除いたイワシやサバなどの赤身の魚のすり身を段差のある半月状に薄く成型し、ゆでて作る灰色の練りもの。ざっくりとして魚本来の旨みを感じる。静岡おでんに欠かせない一品で串刺しにすることが多い。

静岡県が突出

-

つみれ

「つみいれ」ともいう。材料をつまんで汁に入れることからその名が付いた。魚のつみれはイワシやサバなどの赤身の魚を原料とし、濃厚な魚の旨みがあり、おでんはもちろん汁ものや鍋ものに最適。家庭で作る時は豆腐を入れるとふわふわに仕あがる。

東高西低、関東が突出

-

すじ(魚)

はんぺんに使うサメのすり身を取った後の「すじ」「なんこつ」に白身魚のすり身を混ぜて作る練りもの。すじの特徴はもっちり感で1cm位に切って煮るとよい。関東名産であるが2022年家庭での出現調査では九州も高い結果となった。

関東と九州が高い

-

いかボール

イカをすった身を団子状にしたものの他、細かく切ったイカを魚のすり身に入れ団子状にしたものもある。写真は後者で、イカの皮の色がほんのりついて食欲をそそる。台湾にもおでんがあり、南部の高雄市ではいか団子が入ったスープがありおでんに似ている。

-

なると巻

紅白2色の魚のすり身を巻いて蒸したもの。断面が渦巻き模様なのがその名の由来という説もある。すだれで巻いてできる表面のギザギザも特徴。おでん街や駄菓子屋で有名な「しぞーかおでん」に欠かせない存在。静岡では削り節と青のりをかけて食すことも多い。

穏やかな東高西低だが、四国も高い

-

厚焼き

魚のすり身に卵黄、砂糖などを加えて焼いたものを「厚焼き」、これを梅の形にしたものを「梅焼き」という。焼いたものを巻くと伊達巻になる。おでん汁を含みほんのり甘味のある風味はファンが多い。「厚焼き」「梅焼き」とも関西でおでんの彩りとしてよく利用されている。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

練りもの(かまぼこ・カニカマ類)

-

かまぼこ(板付き蒸し蒲鉾)

板にすり身を盛り付け蒸しあげた練りもの。きめ細かな外観と弾力のある食感が特徴。中四国、九州では斜め半分に切り入れることが多い。串を刺して供するおでん専門店もある。白色より紅色のものがよく用いられ、鍋の中でもよく目立ちフォルムも愛らしい。

中四国・九州が高い

-

赤巻きかまぼこ

赤色の魚のすり身を薄くのばして皮を作り、この皮で白色のすり身を巻いて蒸した富山名産の練りもの。渦巻き模様が特徴。おでんに入れると美しく華やか。富山県の他、石川県のおでん専門店でも供される。富山県は昆布ですり身を巻いた「昆布かまぼこ」も有名。

-

ふかし

金沢おでんの特徴的な種ものというと、カニ面、車麩、ばい貝が有名だが、ふかしも隠れた名物である。ふかしに焼印で店名を押したものを提供するおでん専門店もある。かまぼことはんぺんの中間の食感で、その上品な色合いやフォルムは澄んだだしの金沢おでんによく合う。

-

燻製かまぼこ

熊本県のおでん専門店では、馬のすじ、燻製かまぼこが名物となっているところがある。天草地方で名産のかまぼこを燻製状にしたもの。戦後すぐはウルメイワシを原料としていたが、現在はアジ、イワシ、スケトウダラなどが使用され、くん液で調味されるものもあるそう。

-

海の音

別名はカニカマ寄せ。細かく刻んだカニカマを結着させた身でカニ爪を包んで蒸した練りもの。カニカマ部分におでん汁を含み芳醇な味わいになる。ふっくらとしたフォルムと赤白の綾なす色合いがおでんに入れると映え、豪華な おでんに演出できる。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

肉類・肉加工品

-

アキレス(牛)

だしが出る牛すじの仲間の「赤身すじ」や「メンブレン」と違い、「アキレス」は無味でだしをよく吸う。よく煮込んだ後の、やわらかいのに弾力に富んだゼラチン質独特の食感にはまる人も多い。西日本では精肉売り場で販売しているところもある。

西高東低

-

すじ(牛)

おでんの他、カレーなど煮込み料理に適し、牛の旨みのあるだしがよく出る。生肉から調理する場合はアクが多く出るのでよく処理をするとおいしくできあがる。西日本ではおでん汁で牛すじをしっかり煮込む方が多く、調理時間が東日本より長い。

西高東低

-

メンブレン(牛)通称:牛すじ

牛肉のハラミについているすじ。牛すじおでん種の中では最もポピュラー。下ゆで後串を刺した状態でおでん種売り場などで全国的に販売されている。内臓肉のすじのためもつのように弾力がありかみごたえがあるが、味はもつ特有のクセなどが少なく食べやすい。

西高東低

-

タン(牛)

おでん専門店の花形メニューで牛タン専門店でも供された。厚切りを使用する店舗、薄切りを使用する店舗と様ざま。洋風おでん店でラビゴットソースでいただくメニューがあった。小説『婚活食堂3巻』では舞台のおでん屋に通う常連客の話題のメニューとなった。

-

牛の肺

ふわの別名を持つ静岡競輪場のおでんの名物。「しぞーかおでん」には牛すじや豚ホルモンなどが入っているのが特徴で、それらの肉のだしが旨味となっている。牛の肺などのホルモンをも駆使するテクニックは、もはや、おでんマニアさんの垂涎の的。

-

骨付き鶏ぶつ(塩味)

料理研究家の渡辺あきこさんは家庭で水炊きをするときはだしがよく出る骨付き鶏ブツが適しておりおでんも同様という。近年、流行りの鶏だしおでん店は白濁したおでん汁が散見され、複数の鶏の部位を入れるところもあるそう。塩味の鶏だしには半熟玉子がよく合う。

西高東低

-

手羽先(鶏肉)

家庭でのおでんの採用率は圧倒的に西日本が高い。「手羽先」の他、「手羽元」を入れる家庭もある。関西おでんの定番のコロやサエズリの値段が高騰し手に入りにくくなったので、牛すじの他に鶏肉を入れるようになったとの主婦の意見もアンケートであがった。

西高東低

-

鶏のがら

小説家山口恵以子のベストセラー『婚活食堂』に出てくる種もので、おでんの出汁を取った後の鶏ガラを食す。小説内では常連に提供する一品で数量限定。鹿児島県霧島市のおでん専門店では鶏ガラ出汁のおでんにお客さまが列をなし、鶏のから揚げも同店の名物。

-

鶏団子

別名「つくね」。細かくミンチした鶏肉などにつなぎの卵を加えて粘りが出るまで混ぜ合わせ団子状に丸めたもの。刻んだ野菜を加えることもある。少々手間になるが鶏なんこつを細かく砕いて入れてもおいしい。つくねとは手でこねて丸くするという意。

全国的に分布

-

豚足

別名「てびち」。沖縄風おでんに欠かせない。食べられる部分は皮、肉、すじ、なんこつ。長時間加熱してやわらかくすることがポイント。下ゆで済みの市販品を使うと時短調理になる。かつお節や昆布から出るだしがしみてプルプルになった豚足にはマスタードが合う。

沖縄県が突出

-

スペアリブ(豚)みそ味

豚肉を麦みそや黒糖などで味付けする鹿児島風おでんには欠かせない。黒豚の三枚身を供するおでん専門店もある。骨つきあばら肉を大根やこんにゃくなどと煮た伝統料理「とんこつ」にヒントを得てご家庭でおでんを作る方もいる。鹿児島風おでんはこちら。

宮崎県・鹿児島県が圧倒的

-

スペアリブ(豚)ナンプラー味

マレーシアやシンガポールには、たっぷりの香辛料で豚肉を煮込むバクテー(骨肉茶)という料理があり、薬膳料理の顔も持つ。また、九州の都城市や鹿児島市のおでんには豚肉が入り、特に都城のおでんは夏でも人気だそう。暑い時期の豚肉おでんも一興。ぜひお試しあれ。

宮崎県・鹿児島県が圧倒的

-

なんこつ(豚)

宮崎県都城市のおでんには、豚のなんこつが欠かせない。おでん専門店でも圧倒的な人気の種もので、別の鍋でたくさんのなんこつをやわらかくなるまで長時間煮ることが多い。家庭では圧力鍋を使い下ごしらえしたなんこつを他のおでん種と一緒に煮ることが多い。

宮崎県・鹿児島県が圧倒的

-

もつ(豚)

静岡風おでんに欠かせない。下ゆでした豚もつに串を刺し、牛すじがベースのだしにしょうゆで味付けをした黒いスープで煮込む。青のりや魚のだし粉をかけて食す。静岡市内には、おでん専門店が集合した「おでん横丁」がある他、駄菓子屋でも供される。

静岡県が突出

-

もつ(豚)みそ味

名古屋風みそおでんに入れることもあり豚もつを串に刺し八丁みそをベースとした甘めの汁で大根や角麩などと一緒に煮込む。要するに豚のどて煮である。名古屋には関東風、みそ煮込み、みそだれを付けて食すおでんの3種が混在する。

静岡県が突出

-

馬すじ(馬肉)

馬肉は桜の花びらを連想させることから桜、桜肉ともいう(諸説あり)。馬の習性からけとばしの別名も持つ。熊本県、長野県、福島県、青森県などは馬肉を使った郷土料理がある。熊本県では馬すじをおでんに入れるおでん専門店もある。牛すじよりあっさりしている。

-

ウインナー

子どもに人気の種もの。おでんに入れると肉の旨みが汁にしみ出しまろやかな味になる。パキッとした薄い皮の食感もアクセントになり、おかずとしてだけでなくおつまみにも最適。ウインナーを魚のすり身で巻きあげて作る「ウインナー巻」も人気。

全国的に出現、沖縄県が突出

-

ランチョンミート

ソーセージとほぼ同様の方法で練りあげられた原料を缶に詰めたもの。原料は豚肉が多い。1cm位に切ってフライパンなどで表面に焼き目を付けてから煮るとおいしい。ソーセージより味がしみ込みやすいので、あまり煮込まず食感を楽しむようにする。

-

ロールキャベツ

ひき肉をキャベツで巻き、かんぴょうやベーコンなどで巻いたもので食べごたえがある。ロールキャベツを作る時に出るキャベツの芯などを刻んで餅巾着に入れれば福岡風のおでん種のできあがり。和風のおでん汁には白菜を代用してもおいしい。

若干の西高東低

-

ころ(くじらの皮)

くじらの背側の黒皮とその下の脂肪層を「本皮」という。本皮を加熱して脂肪分を落とした後に乾燥させたものを「干コロ」という。そのほとんどが脂肪分とゼラチン質で、くじら特有のコクがあり関西のおでんに欠かせない存在であったが価格が上がり贅沢な品となった。

-

さえずり(くじらの舌)

くじらの舌をさえずりという。脂肪分が多く、舌の根もとと先では味、歯ごたえが違う。乾燥させたものもあり、水で戻して使用する。生身を見ると脂身に肉質が点々と見え、“霜降り”の逆状態。「ころ」と同様、関西のおでんの定番であったがとても贅沢な一品。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

玉子・玉子加工品

-

玉子

ゆで玉子を殻をむいた状態で事前におでん汁に入れておくと黄身に汁が浸透しておいしい。おでん専門店には、殻付きのゆで玉子を、鍋の縁にぶつけて殻にヒビを入れてから鍋に投入し煮込んだものを提供する店舗もあり、これには割れにくく煮くずれしにくい利点がある。

全国的に出現

-

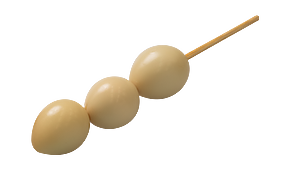

うずら玉子

愛知県豊橋市近郊が主産地。卵1個の重さは約10~12gで卵殻は薄く表面はまだら模様。コロコロとした形がかわいいので串に刺すと子どもも大喜び。鶏がらスープで煮てディップでいただくのがおすすめ。柚子こしょうマヨネーズによく合う。おすすめレシピ。

-

玉子焼

おでんには砂糖を入れる玉子焼より、関西風のだし巻がおすすめ。昆布だしのうす味のおでん汁によく合う。種ものの中でも珍しい黄色であり、汁を含んだ玉子焼の優しい味わいは女性にも人気の一品。石川県金沢市のおでん専門店では串に刺して供されることが多い。

全国的に出現

-

きんかん

鶏の排卵前の卵黄のこと。「鶏もつ煮」はレバー、砂肝、はつ、きんかん、ひもなどを醤油のたれで煮詰めたもので山梨県甲府市のB級グルメ。中四国のおでん専門店では「たまひも」という名称で供されている。きんかんの風味は一般的な卵黄よりも濃厚で独特な味わい。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

大豆加工品

-

餅入り巾着

油揚げの中に餅を入れ、かんぴょうやつまようじで口を閉じたもの。おでん種のちくわを1cm位に輪切りにして油揚げの先端をくぐらせ閉じる方法もある。福岡県北九州市小倉区ではおでんに入れるロールキャベツを作る際に出るキャベツの芯の部分を細かく切り入れる。

全国的に出現

-

巾着(袋)都城タイプ

画像は煮る前の状態。縦10cm位。宮崎県都城市のおでん専門店では、通常の油揚げの倍程度のサイズのものに鶏ひき肉、キャベツ、餅などを詰めて提供する店もあり、名物の一品となっている。おでん汁を含んだ芳醇な味わいは絶品でとても食べごたえがある。

-

がんもどき

水けを切った豆腐に、にんじん、ひじき、ごまなどを加え揚げたもので、味が雁に似ているのでこの名が付いたとされる。「飛竜頭:ひりゅうず(ひろうす)」ともいい、語源はポルトガル菓子と製法が似ているという説、形が竜の頭に似ている説などがあるが定かではない。

東高西低

-

信田巻

「信太巻」とも書く。「信田」とはキツネは油揚げを好むという言い伝えから、葛の葉ギツネの伝説で有名な「信太の森(現在の大阪府和泉市)」からついたとされる。にんじんやしいたけなどを油揚げで巻いたもの。おでんなどの煮物の他、揚げものにも利用される。

-

豆腐

おでんの原型は豆腐田楽を煮込んだもの。「がん・ちく・とう・だい」といって、おでん通は「がんもどき・ちくわ・豆腐・大根」を食し、お店の腕前を推し量ったそう。おでん専門店には「とうめし」という名前の白飯の上によく味のしみた豆腐をのせた〆のメニューがある。

穏やかな西高東低

-

焼き豆腐

おでんの原型は豆腐田楽。これを江戸後期にしょうゆで煮込むようになり現在のおでんになった。家庭のおでんでは「絹ごし」より「木綿」の方がくずれにくいのでおすすめ。「焼き豆腐」はさらに扱いやすい。ほんのり香ばしく、おでんの汁を含むと熱燗にぴったり。

穏やかな西高東低

-

高野豆腐

凍り豆腐(こおりとうふ)には凍み豆腐(しみとうふ)と高野豆腐の2系統ある。現在は豆腐を凍結し熟成を経て脱水、乾燥の工程で製造される。くずれにくいためおでんにもおすすめ。切れ目を入れ絹さやなどを入れても美しい。東京の老舗おでん専門店でも味わえる。

-

ゆば

豆乳を加熱し表面に生じる膜をすくい取ったもの。これを生ゆばといい、さらにこれを乾燥させたものを干しゆばという。おでん専門店には、生ゆばを扱うところや、干しゆばを扱うところが存在する。岐阜市には店内で引いたゆばにおでん汁をかけて提供する店がある。

-

厚揚げ

豆腐を揚げたもの。使用する豆腐は木綿豆腐が多いが最近は絹ごし豆腐も増えた。がんもどきと違い長時間の煮込みや高温での調理でも煮くずれしにくい。三角や方形に切ったり、串を刺したり、提供の仕方も多岐にわたる。調理時間が長い西日本での出現率が高い。

西高東低

-

厚揚げ(福井県版)

福井県では一般的な厚揚げのことを油揚げとも呼び、とても厚く重量がある。豆腐、こんにゃくともに報恩講での食事には欠かせない食材であった。この厚揚げを大ぶりに切り、はんぺんと呼ばれるさつま揚と少し甘めのおでん汁で調理すれば福井風おでんのできあがり。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

小麦・米加工品

-

ちくわぶ

ちくわぶは関東発祥といわれ、小麦粉と水、塩をこねて作る。星形のギザギザが付いたちくわのように穴があいた形をしている。煮込むほどにおでん汁の旨みが含まれるため、十分煮込んだ後の「くたっとした」状態を好まれる方も多い。昔ながらの東京風おでんはこちら。

北東北・南関東に集中

-

角麩(生)

名古屋風みそ煮込みおでんの隠れた名物。平らで大きな方形の生麩で波状のすだれ模様が特徴。3~4cm角に切り、2分ほどゆでて水にとり水けをきった後、八丁みそをベースとした甘めの汁で大根や玉子などの種と一緒に煮込む。すき焼きなどにも利用される食材。

全国的に散見、北陸が若干高め

-

生麩(プレーンタイプ)

写真は長方形の棒状の生麩を切ったもの。棒タイプには代表的なあわ、よもぎ、ごまの他、栗、かぼちゃ、ゆずなどの風味があり種類が豊富。全国の割烹風おでん店などで供される。季節を感じる風情のある食材。生麩を使った和食料理人 野﨑洋光の紅葉おでんはこちら。

全国的に散見、北陸が若干高め

-

梅生麩

生麩の内、花麩とよばれるジャンルの一つ。花麩は梅、桜、あやめ、紅葉、ひょうたんなどが作られる。全国の割烹風おでん専門店などで供される。うっすらとした上品なピンク色の梅麩や橙色に色付けした紅葉麩などとても美しい。和食料理人 野﨑洋光の紅葉おでんはこちら。

全国的に散見、北陸が若干高め

-

車麩

金沢風おでんの定番。焼き麩のひとつ。小麦グルテンに小麦粉などの合わせ粉を加えバウムクーヘンのように棒に巻いて焼く。断面は渦巻き模様になり、車輪のように中央に穴が残る。おでんの汁がしみたほのかに甘く優しい味わいの車麩は佳肴の一品。

全国的に散見、北陸が若干高め

-

きりたんぽ

出身がきりたんぽの本場の秋田県ではなく近畿地方の店主が営むおでん店で、ゆば、玉ねぎなどの珍しい種とともに、きりたんぽも提供される。店主はおでんに合う素材なら試してみるという研究熱心な方。過去には、コンビニで肉を巻いたきりたんぽがおでん種としてあった。

-

うどん

玉うどんを利用する際は一度洗う。コンビニエンスストアでも提供された。関東には開いた油揚げの中にうどんを入れて「巾着うどん」を供するおでん専門店もある。奈良県のうどん専門店では同じく大きい油揚げにうどんを入れたメニューもあるそう。

-

ラーメン

岐阜市のおでんと串揚げを中心とした居酒屋では、30数種あるおでん種の中でもおでんラーメン(おでん汁にラーメンをいれたもの)が人気があるという。2次会でこのメニューを目当てに来訪するファンの方もいるという。岐阜市の深夜の隠れ名物になる日も近い?!

-

たこ焼き

たこ焼きを別鍋に取ったおでん汁でさっと煮して提供する店舗があり、まるで明石焼風。筆者も表面に油がコーティングされたものと、表面に油分が少ないものをおでん汁で煮て試食したが、前者は煮込んでも皮がしっかり、後者はトロトロ感が味わえ、両者とも捨てがたい。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

こんにゃく

-

糸こんにゃく(黒)

元来、「白滝」は材料を筒の穴から押し出したもの、「糸こんにゃく」は板こんにゃくを細く切ったもの。現在は同じ製法で作られることが多く、東日本では白滝、西日本では糸こんにゃくと称されることが多い。結ぶとおでん鍋から取り出しやすく食べやすい。

若干の西高東低

-

白滝

元来、「白滝」は材料を筒の穴から押し出したもの、「糸こんにゃく」は板こんにゃくを細く切ったもの。現在は同じ製法で作られることが多く、東日本では白滝、西日本では糸こんにゃくと称されることが多い。結ぶとおでん鍋から取り出しやすく食べやすい。

若干の西高東低

-

糸こんにゃく(白)

写真:福井県の麩市さん製。現在は白滝と糸こんにゃくは製造方法も同じで名前だけ違うことが多い。元来、糸こんにゃくはこんにゃくを切って作る。一方、白滝はゲル状のこんにゃくを湯に押し流して作る。福井県では報恩講料理の煮物にもよく利用される。

若干の西高東低

-

こんにゃく(黒)

生のコンニャクイモから作る「生いもこんにゃく」と、一度原料のイモを粉に生成したものから作る「精粉こんにゃく」がある。「生いもこんにゃく」は灰色にできあがり、こんにゃく粉から作ると白くなる。現在は「精粉こんにゃく」が圧倒的に多く、黒色は海藻由来である。

西高東低

-

こんにゃく(白)

コンニャクイモの生育北限であった北海道・東北では、生のコンニャクイモが手に入りにくく、「精粉こんにゃく」が主流だった。そのため白いタイプが定着し現代でもよく食される。こんにゃくは下ゆでして隠し包丁を入れると、臭みも少なく汁も含み食しやすい。

東高西低、東北が突出

-

玉こんにゃく

球形のこんにゃく。青のりやごま、とうがらしなどを加えた彩り豊かなものもある。玉こんにゃくを串に刺しておでんに加えると料理のアクセントになる。田楽として玉こんにゃくをゆでてみそを付ける食べ方もある。しょうゆで味付けをしたものには和がらしがおすすめ。

-

赤こんにゃく

滋賀県近江八幡市の名産で三二酸化鉄でこんにゃくを赤く染めたもので冠婚葬祭などには欠かせない食材。おでんに入れると渋い赤色が映え上品な一品に。魚のすり身に赤こんにゃくを入れた練りものもあるそう。赤い理由は地元の祭りに関係するという説もある。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

いも類

-

さつまいも

サツマイモには肉色が黄色、白色などの品種のほかに紫色の品種がある。皮の紫色はアントシアニン系の色素成分による。塩味の野菜おでん、スパイシーな味付けのエスニックおでんによく合う。おすすめはスープカレーおでん。レシピはこちら。

-

さといも

古くから日本料理で使われてきた野菜。京都では、えびいもにこだわる店も多い。六方むきにして薄口しょうゆでコトコト煮ればおもてなしおでんのできあがり。簡単に済ませたい時は冷凍品も便利。おでんの汁がしみねっとりとした食感がじゃがいもとは違った味わい。

西高東低、北陸も高い

-

じゃがいも

おでん汁がしみてほくほくとした食感が人気のおでん種。粉質で粉ふきいもやサラダに適する丸い形の「男爵種」より、粘質で煮物などに適する長い形の「メークイン種」の方が煮くずれが少なく、おでんにはおすすめ。お茶などの紙パックに入れて煮ると汁が濁りにくい。

西高東低、関西が突出

-

やまいも

一般的なものは、円筒形のナガイモ、扇形のイチョウイモ(関東ではヤマトイモと呼ばれる)。ナガイモを皮付きのまま輪切りで、また、ヤマトイモをひと口大にして供する専門店もある。シャリ感とほくほく感も味わえるやまいもは、じゃがいもやさといもとはひと味ちがう。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

野菜類

-

アスパラガス

アスパラガスには白色のものと緑色のものがある。おでんには3~4等分位に切ってつまようじに刺すと扱いやすい。その際アスパラガスを一本ずつベーコンで巻いてもおいしい。細めのものならば、生ちくわにゆでたアスパラガスを射込んで種ものにするのもおすすめ。

-

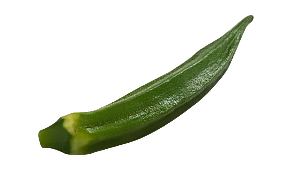

オクラ

漢字で「秋葵」とも表記されるオクラは6月から8月の終わりまでが旬。オクラはゆでてからおでん汁に入れる。塩味ベースの冷やしおでんによく合う。2021年の東京オリンピックの選手村のメニューにオクラが入った冷やしおでんが採用された。

-

カイワレ大根

近年、おでん専門店で増えてきたおでん種。一見すると緑色の部分が少ないがれっきとした緑黄食野菜。おでんは野菜が摂取しにくいメニューといわれているので、おでん汁のさっと煮をお試しあれ。さっと煮にすると筆者は箸が止まらない、辛味が苦手な方にもおすすめ。

-

豆苗

家庭内で再生可能のことから家計のおたすけ食材として話題。1970年代以前にはあまり食されることなく、中華料理の高級食材だったとか。鶏だしおでん店でカイワレがメニューとしてあるので、同じスプラウト系の豆苗もおでん汁でさっと煮を試したらみたら美味だった。

-

かぶ

かぶは15分位で火が通り味がしみるので、大根の代わりに利用すると、時短おでんになる。茎を2~3cm残して皮をむいて切らずに入れると存在感が増す。かぶ以外に生ちくわやはんぺんなどが時短おでんには最適。かぶを使った枝元なほみさんのレシピはこちら。

-

キャベツ

農畜産業が盛んな、宮崎県都城市のおでんの特徴的な種もの。くし形切りにした後、芯の部分をカットして大きめに切る。これをおでん汁で軽くしんなりするまで火を通す。欧風おでん専門店ではポトフ風の味付けで供され、マスタードを付けると箸休めにもなる。

-

春菊

別名は菊菜。島根県松江市のおでん専門店で供される。西日本のうち関西では、中葉種で分枝がなく根もとから収穫するおでんにも適する種類が栽培されている。大阪市には春菊を澄んだおでん汁にくぐらせ、削った柚子の皮を散らして供するおでん専門店もある。

若干の西高東低、沖縄県が高い

-

大根

おでんに向く部位は葉を上とすると、真ん中とやや下の方。下ごしらえは以下の手順で行うとおいしくできる。①断面の点々の輪のところまでを目安に皮を厚めにむく。②1cm位の深さまで十文字に隠し包丁を入れる。③下ゆでをする時は米のとぎ汁(または米)を入れる。

全国的に出現

-

チンゲン菜

沖縄県というとおでんをあまり食べないようなイメージをお持ちの方も多いはず。しかし、おでん専門店もありコンビニエンスストアでも人気で、夏でも食べるそう。おでん種として豚足(てびち)、ソーセージの他、旬の葉野菜のチンゲン菜、小松菜や昆布は欠かせない一品。

-

冬瓜

路地栽培のものは概ね7月から10月に収穫される。冬瓜は味を含ませる和食に最適。夏季には冷やしおでんがおすすめ。秋季から冬季にはうす味の温かい汁がしみ込んだ冬瓜のおでんは絶品。淡白な味わいとやわらかさから年配の方にも好まれるおでん種。

-

とうもろこし

2021年の東京オリンピックの選手村食堂に一般公募でメニューが採用され、その中に「おでん夏バージョン」があり、とうもろこしやトマト、なす、オクラなどの夏野菜とがんもどきをさっぱりとした味に仕あげ、見た目も涼やかなものだった。ヤングコーンでも代用できそう。

-

ヤングコーン

別名「ベビーコーン、ミニコーン」。スイートコーンの雌穂の未熟のものを若採りにして利用する。軸のまま収穫してゆでて食す。水煮や缶詰もある。やわらかく独特な食感でおでんに入れるとアクセントになる。串に刺して夏の冷やしおでんにおすすめ。

-

菜の花

あらかじめ茹でた菜の花を別鍋にとった塩ベースのおでん汁でさっと煮て提供する店舗があった。パルメザンチーズをかけていただくと白ワインによく合う。おでんは緑黄色野菜が摂取しにくいという意見もあるのでアスパラガスなどでもぜひお試しいただきたい。

-

トマト

平成10年頃、銀座のおでん専門店「よしひろ」のおでん種のトマトがテレビなどマスコミで話題になった。その後専門店に一気に普及した。よくあるおでん汁はトマトと同じアミノ酸組成なので意外にもよく合う。火が通りやすいので最後の方に入れるとおいしくできる。

全国的に散見

-

トマトチーズのせ

トマトは『よしひろ』さんが発祥。トマトチーズの発祥はフレンチおでんの店舗という説もある。カツオと昆布の出汁に、トマト、チーズとアミノ酸の宝庫であるこの種もの、やみつきになること必至。トマトは冷やしおでんにも向くが、チーズを乗せれば寒い冬にぴったり。

-

ミニトマト

別名:プチトマト、チェリートマト。形は丸形以外に洋なし形も。色も赤以外に黄色、オレンジ色なども。普通のトマトに比べ水分が少なく他の成分も多く含む。普通のトマトはおでんにするとすぐ煮くずれしやすいので、ミニトマトの方が扱いやすいが煮る時間は数分でよい。

全国的に散見

-

なす

そのままではなく、焼きなすにするとおでんによく合う。夏は冷やしおでんで、秋なすのシーズンには温かいおでんの中に入れあたためる程度がおすすめ。おでん屋が舞台の『婚活食堂7巻』では小ねぎとかつお節をかけおろし生姜を添える温かいおでんが登場する。

-

にんじん

彩りとしておすすめのおでん種。飾り切りの一つである「ねじり梅」という切り方や型抜きを使用してもよく映える。ポトフ風のおでんを提供するフレンチおでん専門店でも供され、塩味やコンソメベースの味付けにもよく合う。和食料理人 野﨑洋光の紅葉おでんはこちら。

全国的に出現

-

白菜

おでん汁でさっと煮て黒こしょうをかけると絶品。ロールキャベツを作る時に白菜を代用すると調理時間の短縮になる。巻きすを広げゆでた白菜を置き、ゆでたほうれん草を芯にして巻き、ゆでた小ねぎやにらでしばる。これにおでん汁をかけると本格的な和食の一品になる。

-

新たまねぎ

東京・千代田区のフレンチレストランでは、豚肉と野菜でとった褐色の出汁で煮込んで供され、豚肉や西洋ネギなどの種ものとともに話題になった。和風おでんの場合はおでん汁を別鍋にとり、水さらししたスライスをさっと火に通しポン酢をかけても美味。

-

ペコロス

密植して小玉で収穫する玉ねぎでシチューやピクルスなどにも入れる。プチオニオン、ペティオニオンともいう。ペコロスと揚ボールを同じ串に刺すとかわいらしい。料理の味が決まりやすい白だしで調味すると練りものやペコロスの甘みが引き立ち、汁も一緒に味わえる。

-

もやし

もやしは「萌」と書き、穀類や豆類の種子を発芽させたもの。おでん種として利用するのは主に南九州。普段使いの「ブラックマッペ(つるあずき)もやし」や「緑豆もやし」ではなく「大豆もやし」を用いる。大豆もやしはシャキシャキしていて豆の部分が大きいのが特徴。

-

おやし

長さは15cm弱。宮崎県都城市のおでんには、「おやし」という大豆もやしが欠かせない。おでん汁でさっと煮て食す。長いので結んでも食べやすい。宮崎県の西隣の熊本県では伝統的な肥後野菜の一つとして同じく長い大豆もやしの「水前寺もやし」があり雑煮に入れる。

-

レタス

関西に種もののレタスが話題のおでん専門店があり、ミシュラン取得の和食店の系列で種ものによってだしの味付けを変え提供する。筆者も合わせだしに醤油味のおでん汁と鶏だしに塩味のおでん汁で試したところ、両方とも甲乙つけがたいが、塩味の方に軍配が上がるかも。

-

れんこん

穴は切った時の表面積を広げ汁の浸透を助け、煮方ひとつで歯切れをよくすることもやわらかくすることもできる。おでんにはシャキッとした食感が残る程度がおいしく、初めて食べる方には驚きの品。洋風おでん専門店でポルチーニ茸のソースでいただくメニューがあった。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

山菜・種実類

-

たけのこ

孟宗竹、破竹、真竹などの種類がある。ゆでる際にぬかを入れてアクを除く。冷やしおでん、塩味のおでんによく合う。煮込みおでんとみそおでんの種ものとして、主に北海道、東北、北陸で食される。枝元なほみさんのお花見おでんのレシピはこちら。

北海道、東北・北陸・九州に散見

-

根曲がり竹

別名「チシマザサ、ジダケ、すす竹」。根もとで曲がっていることからこの名が付いた。5~6月頃、主に北海道、東北から鳥取県の大山までの日本海側で自生する。独特の食感と味や香りが好まれる。煮込みおでんとみそおでんの種ものとして主に東北、北陸で食される。

北海道、東北・北陸・九州に散見

-

ぜんまい

東北のおでん専門店で散見される。ぜんまいは秋田市内にあるおでん専門店では、ニオサク(正式名称:エゾニュウ)とともに人気を博し、山菜の消費量が多い秋田県らしい。昔から塩蔵し保存食として重宝されてきた。近年は便利な水煮なども出回っている。

北海道・東北が高い

-

におさく

秋田市内のおでん専門店のうち、限定的な店舗で供される珍しいおでん種。正式名称はエゾニュウ。秋田ではサク、ニオとも呼ばれていて山菜特有のクセがあまりない山菜。秋田では昔から塩蔵し保存食として重宝される。近年は便利な水煮なども通信販売で流通している。

-

ふき

北海道のおでん種。寒の戻りの頃がおすすめ。生のふきはゆでしっかりと皮をむく。市販の水煮タイプも便利。5cm位に切って串を刺すか、かんぴょうなどで結ぶとよい。ふきのほろ苦さは大人の味わい。過去に北海道内のコンビニエンスストアのおでんで扱っていた。

北海道・東北が高い

-

わらび

シダの仲間。水煮を利用すると簡単。かんぴょうで束ねると美しい一品に。やわらかくなりすぎないように調理時間は短めに。山菜が豊富な東北らしく仙台市内の有名おでん専門店でも食すことができる。西日本では広島市内のおでん専門店で季節メニューとして扱う。

北海道・東北が高い

-

ぎんなん

「銀杏串」と呼ばれる細身の丸串や、「むすび串」と呼ばれる頭が結び紐のような串を刺すと、趣のあるおでんの演出ができる。熟成度や調理時間によって、身の色が黄色か緑色になる。巾着(袋)の中身の具として入れるおでん専門店もある。

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

キノコ類

-

えのきだけ

汁の含みがよいので薄味のおでん汁によく合う。かんぴょうで束ねる、ベーコンで巻いてつまようじを刺すなどのひと手間でバラバラになりにくい。火が入りやすい食材のため調理時間は比較的短い方がよい。取り分けた後仕あげに柚子の皮などを散らすと粋な一品になる。

-

生しいたけ

北陸、九州に多い。北陸のおでんの澄んだだしを吸ったしいたけは絶品。九州はしいたけの産地との関係性から喫食率が高いと思われる。また白身魚と豆腐のおぼろ揚の身に、しいたけを丸ごとのせた「椎茸の笠」というおでん種がある。

九州南部と東北が高い

-

干ししいたけ

東北は干ししいたけを用いることが多い。しいたけは乾燥することによりグアニル酸をはじめとした旨みの他香りも増しおいしいだしがとれるので滋味あふれるおでんになる。秋田風おでんはちくわは大ぶりに切り、「煮物」に近い味付け。秋田風おでんはこちら。

東北・北陸・九州が高い

おでん種(具)の写真は、だしにしょうゆ、みそ、塩などを加え調理した後の画像です

みそ田楽類

-

みそ田楽の豆腐

田楽とは豆腐、こんにゃくなどを焼いて、木の芽みそやゆずみそなどのみそをつけていただく料理。おでんのルーツは豆腐田楽で、その後、煮込みおでんへと進化し現在に至る。豆腐田楽は全国に散見し、岡崎では菜飯と一緒に、阿蘇高森では囲炉裏で供されることが多い。

-

みそ田楽の黒こんにゃく

『東海道中膝栗毛』に石で焼いたこんにゃくとみそが現在の津市の章で登場する。また、幕末の随筆『浪速の風』で「この地(大坂)にてもこんにゃくの田楽をおしなべておでんという」という記載がある。現代でもみそおでんや田楽という名称で全国的に食されている。

-

みそ田楽の白こんにゃく

コンニャクイモの生育北限の関係で東北や北陸では白色のこんにゃくが定着し、現代でもよく食される。富山県では串にさしみそをかけた田楽が「あんばやし」と呼ばれ親しまれている。また、福井市内の足羽山の名物は辛みそや甘みそをかけた豆腐とこんにゃくの田楽。

-

みそ田楽の里芋さといも

最近、あかうし丼が熊本県阿蘇地方でとても話題になっているが、阿蘇郡高森町の田楽も雄大な自然を感じながらいただく郷土料理として趣のある一品である。田楽専門店では豆腐、こんにゃく、つるのこいも(さといもの一種)の他やまめなどを囲炉裏で焼くスタイル。

-

みそ田楽のなす

なすの田楽というと、京の伝統野菜のひとつで直径10cm程のまん丸形が特徴の加茂なすの田楽が有名だが、阿蘇郡高森町の田楽でも食される。この田楽はみその上にみかんやゆずの皮の干したものを振りかけて食すこともある。その野趣あふれる風情はなによりのご馳走。

おでん種(具)の写真は、田楽みそを塗り焼いた後の画像です

《 調査概要 》

■調査名:47都道府県 家庭の鍋料理調査2022

■調査機関:株式会社マーケティングアプリケーションズおよび株式会社紀文食品

■調査対象およびサンプル数:20歳以上の主婦:5,875人

(内訳:居住地:各都道府県:125人

年代:20代:1,175人、30代:1,175人、40代:1,175人、50代:1,175人、60代以上1,175人)

■調査時期:2022年8月16日から22日

■調査方法:インターネットによる調査

なお、このページのおでん種の地域分布図(日本地図)は、上記調査の回答者の内、『昨年の秋冬(主に令和3年9月から令和4年2月の間)に、「おでん」をご家庭で作って1回以上食べた方』:2,893人の集計値である。

《 参考文献 》

『居酒屋・ビストロ・バルのおでん料理』(旭屋出版)

『枝元なおみの今夜はおでん』(株式会社技術評論社)

『江戸の庶民が拓いた食文化』(三樹書房)

『おすすめ鍋もの』(婦人生活社)

『おでん大全』(旭屋出版)

『おでんぴあ』(ぴあ株式会社)

『おでん屋さんが書いたおでんの本』(三水社)

『かまぼこ-その科学と技術』(恒星社厚生閣)

『かまぼこ・練りものふるさとグルメ便』(毎日新聞社)

『かまぼこの話(復刻版)』(全国かまぼこ水産加工業協同組合連合会)

『かまぼこの歴史』清水亘(日本食糧新聞社)

『小百科事典 1973年版』(現:書籍名:『マイペディア―小百科事典』)(平凡社)

『食材図典』(小学館)

『食材図典 Ⅱ』(小学館)

『食品大辞典』(真珠書院)

『食物誌』石毛直道他(中央公論新社)

『水産煉製品ハンドブック』(全国水産煉製品協会)

『世界の鍋』服部直美(情報センター出版局)

『全国水産加工総覧』(光琳)

『総合 調理用語辞典』(社団法人 全国調理師養成施設協会)

『たべもの語源集』清水桂一(東京堂出版)

『dancyu』(プレジデント社)

『東京カレンダー』(東京カレンダー株式会社)

『とことんおでん紀行』(凱風社)

『鍋料理』(中央公論社)

『日本食品大辞典』(医歯薬出版株式会社)

『日本食品標準成分表 2022年版 八訂』(文部科学省)

『日本食物誌』(吉川弘文館)

『日本全国おでん物語』(生活情報センター)

『浪花の風(安政3年の随筆)』~『日本随筆大成(吉川弘文館)に所収』

『日本料理の歴史』(吉川弘文館:歴史文化ライブラリー245)

『日本料理由来事典』(同朋社)