鍋教室

鍋の歴史と分類

近茶流宗家。1942年、先代宗家・柳原敏雄の長男として東京に生まれる。東京農業大学農学部卒業。東京・赤坂にて「柳原料理教室」主宰。日本料理の指導にあたる一方、自ら野菜を育て、魚を釣り、日本全国の食材を訪ね歩くなど食材そのものへの研究にも力を注いでいる。著書に『柳原一成の和食指南』(NHK出版)、『ちゃんと作れる和食』(マガジンハウス)ほか。

土器の発明、これが調理器具としての「鍋」のはじまりです。「鍋料理」は、囲炉裏端での調理、江戸期の「小鍋立て」を経て発展していきます。硬い食材を鍋で煮ることで消化吸収をよくし、汁に溶け出した栄養素ももれなくいただく。人間のすばらしい知恵。さっそく鍋の歴史をひも解いてみましょう。

鍋の歴史

私は数十年前、父(故・敏雄)とともに全国各地の郷土料理を食べ歩いて地方色豊かな鍋を味わい、「生きること」と直結した鍋の歴史をかいま見ることができました。 日本には各地に地方色豊かな山のなべ、海のなべがあります。

きりたんぽは、米がとれた秋田でマタギの保存携行食糧「たんぽ」を切って鍋に入れたことがはじまりといわれています。また「しょっつる鍋」は魚醤で味をつける鍋ですが、もともとは大きな貝を鍋に仕立てたところから「しょっつる貝焼き(かやき)」と呼ばれていました。

この貝焼きは小鍋の先駆的存在といえるでしょう。こうした郷土の鍋は交通網が発達してくる時代より前に育まれてきたものです。さて、歴史をひもとき、鍋について考えてみましょう。

きりたんぽ鍋

なべの意味とは

なべは「肴瓮(なへ)」の意味だといわれています。

肴はさかな、瓮は土焼きの「かめ」のことです。土焼きの器でものを煮たところから、「肴瓮」という言葉が生まれ、「堝」の字が当てられるようになりました。

時代が下ると、鉄器の普及によって金偏になり「鍋」という字が生まれたといいます。『和名類聚抄』(日本初の漢和辞典 930年頃)では土篇の「堝」、金篇の「鍋」が書き分けられています。

囲炉裏端で、薪を焚きながらつるのついた鍋を煮炊きした時代は長く、鍋そのものが一つの世帯を意味していたと思われます。鍋前で火床、調味、煮具合などを司る主婦はその座を揺るぎないものとし、「鍋座」「鍋代(なべしろ)」「女座」などのことばが生まれました。いまの「鍋奉行」と同じ意味の言葉です。

鍋座・鍋代・女座

「鍋」が確立するまで

炉裏端の鍋から、座敷に七輪や鍋を持ち出して食べるようになったのは、文化が爛熟した江戸時代後期です。

町家では、すすや煙がきらわれたことから台所と食事をする場が切り離され、火床は薪をたく囲炉裏から、木炭を用いるコンロへと変化しました。そして塩や味噌が主体だった調味料にしょうゆやみりんが加わり、鍋はもとより、日本料理そのものが確立していきました。。

囲炉裏にかける大鍋に対して、食卓に持ちだす鍋を「小鍋立て」といいます。「小鍋膳立て」の略で、これが今にいう「鍋」です。

「小鍋立て」が出現した江戸時代は、「江戸の食い倒れ」ということばがあらわすように、庶民が食を楽しめるようになった時代です。それが鍋の発展に拍車をかけました。

茶飯屋ではおでんのルーツ、田楽が煮込まれ、今のおでんの形に近くなったのもこの頃です。また、湯どうふ店、あんこう鍋の店など、現在も残る鍋料理屋が創業しています。

そして、鍋がいっそう盛んになった理由が、牛鍋(すき焼き)の流行です。日本においては仏教伝来以来、肉食が禁止されてきましたが、江戸幕府の長い鎖国政策に終止符が打たれて明治時代になると文明開化が叫ばれ、一転、富国強兵のために肉を食べることが奨励されたのです。仮名垣魯文による『安愚楽鍋』(1871年)は当時の牛鍋ブームの情景を描き出しています。庶民にとって一番身近な文明開化の象徴が牛鍋だったのでしょう。柳橋の美女が一人で鍋を食べる姿。「東京美女ぞろひ 柳橋きんし」 應好国貞(歌川国貞二世)(国立国会図書館蔵)

こうして、囲炉裏の鍋からコンロを囲んでの団居(まどい)鍋が家庭料理として定着してくるのです。

柳橋の美女が一人で鍋を食べる姿。

「東京美女ぞろひ 柳橋きんし」 應好国貞(歌川国貞二世)(国立国会図書館蔵)

柳原式鍋の分類

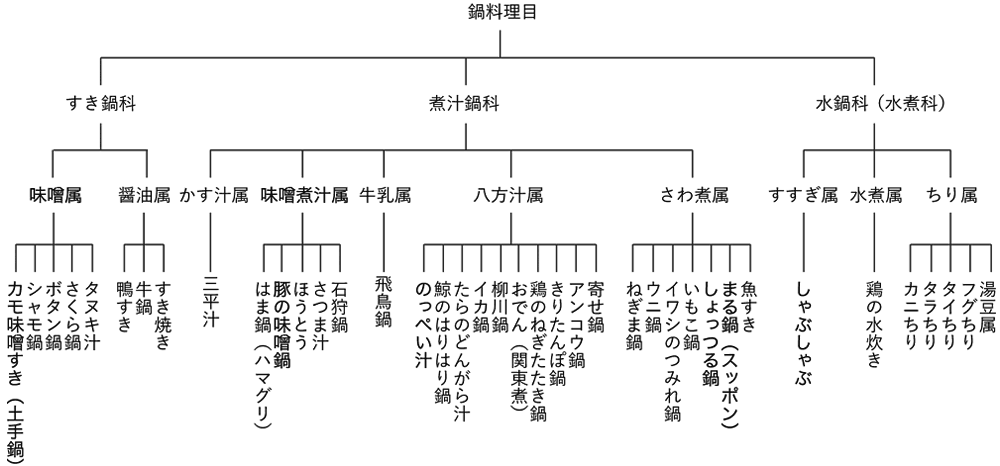

鍋は多種多様で、それぞれの性格を明らかにして分類することはむずかしいことです。しかしその系譜を知らないと、それぞれの本当のおいしさを作り出すことができません。そこで、植物分類法にならい、汁の特徴によって3つのグループに分類する「柳原式鍋物系統分類図」を考案しました。

-

水鍋(水煮)

だしを用いず、真水で炊くものを言う。水炊きなど具から出るおいしいだしでいただくこのタイプは、各人が薬味や調味料で好みの味にして食べるので、料理初心者でも比較的失敗なく作ることができます。

-

煮汁鍋(汁もの)

味つけした汁(つゆ)で作る鍋で、人気の高いおでんや寄せ鍋など多くの鍋がこのグループに入ります。

-

すき鍋

鉄鍋を用い、濃い味に作った割り下や味噌だれで煮る鍋ものをいいます。

柳原式鍋物系統分類図

柳原式鍋をおいしく作る 五カ条

- 自分が作りたい鍋の性格を把握し、適した鍋を選ぶ。たっぷりの汁を使う。水鍋や煮汁鍋の鍋には、保温力があり、化学変化の少ない土鍋が最適。濃厚な煮汁やすき焼きには底が平らな鉄鍋を。

- 食材の相性を考え、シンプルを心がける。

- 鍋は水が大切。昆布やかつお節は日本の水と相性がよい。なお、硬水は向かない。

- 鍋の中を整理し、あくを引きながら煮る。

- 煮汁鍋は薄味に。ひと口食べておいしいと感じるだけではなく、最後までおいしくいただける鍋にしたい。

鍋は家庭で作ると「ごった煮」風になってしまうことがあります。上記の分類表で作りたい鍋の性格を把握し、下記のポイントをおさえると、おいしく作ることができるでしょう。