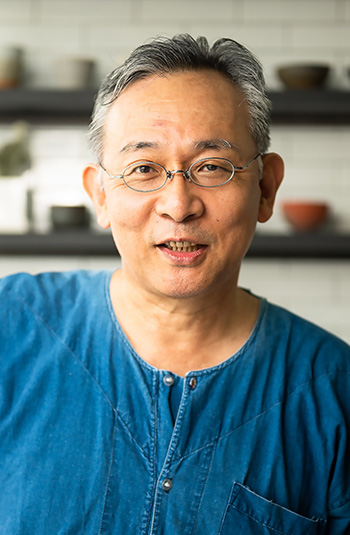

世界の食文化の探求をフィールドワークとする写真家でジャーナリストの森枝卓士さんによる解説と、森枝さんの知人の方のお話を併せて紹介します。

HOME > 知る > 紀文のお正月 > 正月に関するデータベース > 世界の正月 森枝report

なんで、こんな時期に正月?(森枝さん)

4月に「新年おめでとう」

それって、どういう暦?

文・主な写真:森枝卓士

「サワディー・ピー・マイ!」

少女はにこやかにそう言いながら、バケツいっぱいの水を、勢いよく私にかけてくれました。びしょ濡れです。カメラまで濡れそうになって、必死に逃げたのですけれど、お構いなし。それどころか他の子たちまでも。前の年の 「汚れ」のようなものを、洗い流すという意味のようなのですが、それにしても……。

「サワディー」とはご存じ、タイ語のあいさつ 。「ピー」は「年」という意味で、「マイ」は「新しい」。つまり、「サワディー・ピー・マイ!」とは、「新年おめでとう」のあいさつ。

びしょびしょになりながら、なぜ、4月に正月があるのだろうと思ったものでした。 この「水かけ祭り」が行われるのは4月。確かにこの時期は、雨期がきて暑さも和らいでいくそんな時期ですから、濡れて困るものさえなければ、いっそ気持ちがよいのですが。

正月は、 世界中で広く使われている暦(太陽暦=グレゴリオ暦)では1月で、中国の春節で知られる旧暦(太陰暦)だって、まあ、2月くらいでしょう。4月に「新年」って?どういう暦?

※ミャンマーの水かけ祭り

思い返すと、「なんで、こんな時期にお正月?」と不思議だったことは、それだけではありません 。 例えば、シンガポールで出会った「インドの正月」は、確か、10月か11月だった、とか 。他にも、どうしてそんな時期にと思うような、私たちの常識からはずれてしまうような正月と出会うことがありました。

※ 水かけまつりはタイ以外にも、ラオス、カンボジアとミャンマーあたりでも行われます。

正月と暦の関係

日本以外では正月にどういうものを食べているのかと紀文さんに聞かれて、最初に思い出したのが、その水をかけられる正月のことだったのです。世界中を見渡すと、様ざまな「正月」が存在するので、時期の話以前に、そもそも、正月ってなんだろう?って考えてしまったのです。

『広辞苑(第七版)』には、 しょう‐がつ【正月】 シヤウグワツ ①1年の1番目の月。いちがつ。むつき。また、松の内をいう。

『精選版 日本国語大辞典』でも、 しょう‐がつ シャウグヮツ【正月】 1 一年のいちばんはじめの月。むつき。いちがつ。しょうがち。《季・新年》

まあ、あくまで日本のことを前提にしたような話で、これでは疑問に思ったことの意味は分かりませんが、百科事典『マイペディア』で気になる説明を見つけました。

鮭の遡上

※新潟県村上市の塩引き鮭

正月【しょうがつ】 一年の初め。一年の生活の始まりとして各国で祝われる。古代エジプトでは秋分,ユダヤ,バビロニアでは春分,ギリシア(前5世紀まで)では冬至が一年の変り目とされていた。とあります。

大昔の人は、暦も何もなくても、だんだん温かくなると日が出ている時間が長くなる、逆にだんだん寒くなると日の出ている時間も短くなり、それが循環していることも実感として理解したはずです。

一年というサイクルで四季があること、夏になる前に大雨が降り続くことが多いこと、夏の終わり頃に台風が来ることが多いこと等々の気象現象の、ある種の法則性に気付いたでしょう。

狩猟採集のような暮らしであれば、鮭が大量に川を上がってくる時期であったり、渡り鳥がやってくる時期であったりを、そのサイクルの中で意識したでしょう。山菜が芽を出す時期、キノコが自生してくる時期等々も。

人類は狩猟採集のような暮らしから、徐々に田畑を開いて農耕をする、牛や羊を飼う牧畜といった、より多くの人口がより安定的に食べ物を得られる暮らしに移行したわけですが、農耕期にはいれば、言うまでもない。種をまく季節。収穫の時期等々、そのサイクル、つまりは暦の中で理解するようになったはずです。牧畜だって、同じです。エサの草が豊かになるとか、子牛や子羊が生まれる時期とか。

※ 鮭は東日本の代表的な年取り魚(正月に食す魚)。村上市の塩引き鮭は、塩をまぶした鮭をじっくり乾燥させながら、発酵、熟成し、旨みを凝縮させ作る。「塩引き鮭」の乾燥作業は新潟県村上市の冬の風物詩。

ポイントは暦 春分の日が新年の国も!

以前、とある雑誌でクリスマスと正月の食というような特集を組み、その編者をしたことがありました。その時に原稿執筆を依頼した、暦に詳しい民俗学者の諏訪春雄学習院大学名誉教授は、こんな例を紹介しています。

例えば、アイヌの暦は(現在の世界標準であるグレゴリオ暦の三月頃から)、「鳥が出て鳴く月」「はまなすを取りはじめる月」「海が凍る月」というようなものなのだとか。

アメリカのイロコイ族の一年は、「太陽がふたたび大きくなる月」から始まり、「木の葉が水に落ちる月」「木の葉がまったく水に沈む月」「草木が芽生える月」と続くとか。(~世界の暦と正月~『Vesta2009年秋号』)

まさに自然の循環とそれに対応する生活の変化が、暦の基準になっているというわけです。エジプトのシリウス暦がナイル川の氾濫を基準にしたというのは、けっこう有名な話かもしれませんが、「シリウス(星)が太陽に最も近づき約70日姿を消したあと、日の出直前に現れるとまもなくナイル川の増水が始まるという現象の観測から生まれた暦」だということです。そして、ナイルの氾濫は穀物の種をまくタイミングだということです。

こんな形の星が夕方に見えるようになると、種まきの時期というような具合に、天文学の発達もそれに関連して起こり、それを徐々に体系化していったのが、暦だということでしょう。

古代エジプトの石に掘られたカレンダー

様ざまな形の中で、概して、冬至、北半球であれば一番、日が短くなる時期、つまり、それはこれから日が長くなる時に象徴的な意味を見いだしたところが多かったようにも思われます。年を通しての循環の中で、再生というか、これから日も長くなるのだ、温かくもなるのだ……というような。

昼夜の長さが同じになる、春分の日、秋分の日にも象徴的な意味を見つけて、それを一年の始まりとした例もみられます。例えば、ヒジュラ太陽暦、イラン暦とも呼ばれる、イランを中心とした中東の広い範囲で使われる暦では春分の日が新年です。

欧米ではクリスマスと正月はセット?

諏訪教授にご執筆いただいたのと同じ雑誌で、寺田勇文上智大学名誉教授は、こんなことを書いています。

キリストの誕生日を12月25日に祝った最古の記録は354年までさかのぼる。ローマ帝国内では、太陽神ミトラス崇拝の慣行が広がっており、ローマ歴(ユリウス暦)で冬至にあたる12月25日を太陽神の誕生日として祝っていた。そして、キリスト教はキリストこそが太陽であるとして、この日をキリストの降誕の日として祝うようになったとされている。つまり、キリスト教から見れば異教の風習を取り入れて制度化した、あるいは異郷の風習にキリスト教的な解釈を加えたということになる。 (~クリスマスの過ごし方~『Vesta2009年秋号』)

明るい時間が最も短くなる時期である冬至は、逆に昼間が徐々に長くなるスタートとなる日。暖房や照明の設備もなかった時代では、「これから1日の、明るい時間が長くなる」、「これから温かくもなる」……という「始まりの日」は、「新しい区切り」や「再生」という感覚がぴったりだったと想像できます。

この寄稿の本題の、正月と食事に関して、欧米のキリスト教国では、ケーキなどのクリスマスのごちそうは決まっていても、正月にはごちそうは食べるにしても特別に決まったものはない、というところがけっこう多かったのです。なぜだろうと考えていたところで、この寺田教授の話を読んで、なるほどと思った次第なのです。

クリスマス時期のフランス

大胆にまとめてしまえば、「クリスマスと正月は一緒」なのです。クリスマスから正月までがまとまって、一年の終わりであり、はじまりであるというリセット、再生の時期なのです。

だから、クリスマスに食べるごちそうが、正月、元旦あたりまでのあわせての再生、新しい年のはじまりを祝うものであるということでしょう。我ながら乱暴な話ではありますが、クリスマスと正月はセット、なのです。そして、その間のごちそうというものもその流れの中にある、ということなのです。日本人にとってはまったく別物のお祝いが、近い日程であるという感じかもしれませんけれど、ひとまとめの祝祭週間というように理解して、なるほどと私は思ったのです。

「お正月に何を食べています?」

世界中に旅をしている私ですが、住み込んでいたとか、たまたま出くわしたとかでもないと、正月のごちそうにお目にかかる機会はありません。むしろ、訪問する国の正月にあたる時期は、取材の相手やお店がお休みだったり、飛行機やホテルが混み合ったりで、仕事にならず、いきおい、その時期を外して……ということになるためです。

そこで、このコーナーの読者の方に、世界の正月料理をご紹介しようと、SNSで繋がっている、各国に住む友人たち、あるいは住んだことがある、それぞれの国の専門家に事情を聞いてみようと思い立ちました。彼らから届いた詳しいお返事は、ご本人たちのお言葉そのままに載せたいと思いますが、その前に要点というか、まとめてしまうと……。

東アジア(韓国、中国)

年越しそばやおせち料理のように、食べ物と正月が結びつけられているのは、東アジア、特に日本や韓国あたりの特徴のようです。日本と同じように餅を食べるというのは、韓国。ただし、モチ米ではなくうるち米の餅です。

そのお隣の中国はとにかく大きな国ですし、地域による習慣等の違いもいろいろとあるようですが、正月に特別に食べるというものがある、ということは共通しているようです。

中国北部の粉食地帯では、年越しと言えば「餃子」。大晦日の「子の刻」は「更歳交子」、つまり「旧年と新年が子の刻で交わる」時間であり、旧年中に用意して、年が明けたところで食べる、日本で言う「年越しそば」のようなもの。餃子の形が昔の貨幣、元宝と似ているということで、富をもたらすというような意味もあるようです。

中国・西安の餃子

他にも、 餃子と同じように麺類は、長寿を象徴するような意味合いで食べられているそう。ただ、「最近はあまり食べない」という話もしていました。麺類でお腹いっぱいになるのはもったいないし、お酒も飲めないから、というのがその理由です。

もう一つ、中国の代表的な縁起物として、「魚」という話も。魚の中国語の発音が、「余」と同じなので「余りがある」、つまりは「豊かである」という願いを込めて、食べられているのだそう。これを教えてくれた、今は日本に住む食文化研究家、徐航明さんは、著書『中国料理進化論』の中で、こんな具合に書いています。

余裕ある暮らしができるようにという願いを込めて、正月に魚を食べる。毎年魚を食べることはすなわち「年々有魚(余)」、毎年良い年であるという意味になる。加えて、正月に食べる魚は必ず頭も付いた状態のものを使う。なぜかというと、「有頭有尾」、つまり、「この一年は良く始まり、良くおさまる」という意味も込められているからだ。

日本のおせち料理も縁起担ぎの語呂合わせのようなものが多いですけれども、そのあたりも中国と同じというか、影響を受けたのでしょうか?

また、「年糕(ねんこう、ニェンガオ)」と呼ばれる餅も食べられます。ふつうはモチ米の粉から作る蒸しものですが、地域によって様ざまなバリエーションがあります。これも、「年高」と同じ音で、年々高くなる、良くなるという縁起担ぎですね。

東南アジア(シンガポール、ラオス、タイ)

手前:肉の和え物「ラープ」

東南アジアは華人、いわゆる華僑の人口が多い地域で、シンガポールのように多数を占めるところもあります。思い出深かったものが、そのシンガポールの中国系の家族のところで、旧正月を迎えた時のこと。その時は、魚生(イーシェン)と呼ばれる、白身魚の刺身のサラダのようなものが、広東系、特に潮州の人びとの間で食べられていました。刺身と様ざまな薬味、具を皆のお箸でかき混ぜて祝うので、もとは広東、特に潮州あたりの習慣だったと聞きました。漁師の大漁祈願から発して、家族の皆がお箸でお皿の料理をかき混ぜる様が、正月の儀式らしく感じられますね。

ラオスとタイの友人から、ラープというラオスや東北タイでは一般的な料理(肉とハーブの和え物)を正月に食べると聞きました。ただし、自分が子供の頃からあった習慣ではなく、新しいものだとも。ラープという音が「幸せ」という言葉にも重なるものだから、縁起が良いというようなことで新しくできつつある習慣のようなのです。まるで、恵方巻きのような?あれだって、ちょっと前までは関西の一部地域以外では知られていなかったものですもの。

インド、バングラディッシュ

かつて、インドのカレーについて調べていた時、それがどれだけややこしいか、インド人からこんな説明を受けたことがありました。

インドのお札には英語とヒンディー語以外に、15の言語で記されている と。

多くの言語がある国は珍しくありません。多民族の国も珍しくありません。でも、文字までいっぱいある国なんて、そうはないはずです。正月の料理を調べはじめて、それを思い出したというわけです。

例えば、パンジャブ州では4月にヴァイサキ(Vaisakhi)という「お正月」を祝い、サフランと黒糖のような精製していない砂糖、ジャギー(jaggery)を使ったお米のプディングを食べるとのこと。多くの民族、宗教を抱える国ですから、そのようなものがいっぱいあって、ひとまとめに……とはいかないようです。同じような人口でも、そして、多民族とはいえ、漢民族が圧倒的な多数派を占める中国とはわけが違うなと改めて思った次第です。

バングラデシュにはベンガル暦があり、ベンガル暦の新年はいま私たちが使っている太陽暦(グレゴリオ暦)4月14日にあたります。 新年にはパンタ・バットというご飯を水に漬けてやや発酵させたようなものにヒルシャ魚(揚げ物にすることが多い)を食べる習慣があります……というバングラデシュの友人の情報も、インドと通じるものがあるようです。

キルギス、ロシア

森枝解説:写真は正月時のものではないが、正月時を始めとしたキルギスの宴席料理(ごちそう)

キルギスの知人からは、3月21日、つまり、春分の日が新年で、「ノールズ」というお祭りが行われるとの情報が届きました。「ノールズ」では、「スモロク」という、麦、クルミ、干しブドウなどから水飴やピーナツバターのような状態のものを作り、それを食べるのだとか。

ロシアでは新暦で新年を祝ったあと、旧暦(ユリウス暦)でもクリスマス(1月7日)と新年(1月14日)も祝うんだとか。

ロシアに長く暮らした知人が何軒かに聞いてみて、共通するごちそうが、オリヴィエという肉や野菜を角切りにしたサラダと煮こごり、そしてガチョウかカモのオーブン焼きだそうです。そして、キャビアやイクラが正月のごちそうとして好まれるという話もありました。

ただし、このところ、キャビアがあまりにも高くなって庶民には手が届かないので、イクラを使うことが主流になってもいるのだとか。

ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなど

ヨーロッパやアメリカ、あるいはアフリカの友人にも聞いたのですが、あまり芳しい答えは返ってきませんでした。例えばシャンパーニュを開けたり、ごちそうを食べたりはするが、年越しそばやおせち、雑煮にあたるような、特別な食べ物はないというのが多くの答えでした。もちろん、細かく見ていったら、私たちのように特別な料理というところがあるかもしれませんが、全体として、正月と特別な料理は結びついていないという答えが多かったということなのです。

欧米のキリスト教国では、先に述べたように、クリスマスと正月はセットであり、そのクリスマスに特徴的なケーキを食べたりするが(それも地域によって、特徴的なものがいろいろとあります)、新年にはごちそうを食べるというようなところが多いような感じです。

まとめ

紅白の餅 年糕(ねんこう、ニェンガオ)

思い出深いのは、ミャンマーの山岳部、シャン州や東北タイ、ラオス、中国雲南省、西双版納(シーサンパンナ)等々で出会ったモチ米の搗き餅。その多くで、白いものと赤いもの(赤米で作られていました)があって、紅白でおめでたい、紅白の餅という発想は日本だけではないとびっくりしました。

また、日本のおせち料理にはヨロコブだったり、メデタイだったり、長生きだったりと、縁起担ぎの語呂合わせのようなものが多いようですが、中国の餃子や魚にも同じような傾向がみられます。しかも、ロシアのお正月のキャビアを食べる習慣は、日本でお正月にカズノコを食べるのと同じように、子孫繁栄を願う、縁起物。

一方、ヨーロッパからは、「大晦日にはそれこそシャンパーニュなど開けてごちそうを食べるけれど、元旦だからということで特別なことはない」程度。

ヨーロッパの文化の影響を受ける南アフリカなどでも、クリスマスに家族で、ランチとして肉だけのバーベキューをする習慣があるようですが、これもラオスやタイの「ラープ」と同じように、近年始まったもののようです。

こうしてみると、それぞれの生活や文化と同じ数だけ、いろいろな正月があって、いろいろなお正月料理があるよう。伝統的な食材や考え方は引き継ぎつつ、生活の変化に合わせ、正月料理も常に変化していっているようです。

そう考えると、ある年中行事と食べ物が結びつく(ひな祭りに、端午の節句に食べるものが決まっているような)、それはけっこう日本や東アジアに特徴的なような気もします。もちろん、外国にもいくらでもありますけれど、比べてみると、特に日本人はそういうことが多いような?メリハリがすきなのかしら?さて?

【補講】皆さんから寄せられた世界の正月料理

以下にご本人たちのお言葉そのままに載せたいと思います。

韓国

韓国

韓国の食文化の専門家である、女子栄養大学 守屋亜紀子准教授の話

朝鮮半島でも北部では餃子のスープを食べるようですが、南部、つまり韓国ではうるち米で作った餅をいれた雑煮を食べます。

雑煮のだし、具を兼ねる食材としては牛肉、鶏肉が一般的ですが、かつては雉肉が多かったようです。お正月の贈答品として雉を持参したというような話も、昔、聞いたことがあります。

餅はカレトッという白い棒状の餅です。うるち米の粉(上新粉)を蒸して、棒状にのばしたものです。そうそう、日本でも知られているトックッやトッポッキなどに使われるあれです。

韓国の正月料理(手前は韓国の雑煮)

中国

中国

長く北京に住んでいるライターの原口純子さんの話

北京ですと、陽暦のお正月でなくて陰暦のお正月である旧正月の大晦日にほとんどの家庭でも食べるのが「水餃子」です。

餡は家庭によっていろいろですが、焼き餃子でなくほぼ水餃子です。水餃子は夜中の12時近くなってから食べることが多く、その前の夕方18時ころの食事は「年飯」といってご馳走が並び、各家庭いろいろですが、多くの場合「魚」料理がメニューに入ります。

中国の正月料理(手前が魚料理)

食に関する著書を持つ、日本に住む食文化研究家 徐航明さんの話

そうですね、水餃子は欠かせないです。それと、お正月には、沢山の具を作り麺の上にかけるタイプの麺料理が食べられます。長い麺は長寿の願いが込められます。

蛇足ながら、旧正月ではない太陽暦の1月1日は何を食べるの?と聞いたところ、元日は一応、祝日で、料理は一般の週末とそれほど変わりません。それと、旧正月と違って、大家族が集まらないので、量や数も適当です。近年、祝日は、自宅で作るよりは、レストランで集まってワイワイすることが多いです。

ということで送ってくれた料理の写真は、まあ、ふつうにご馳走でした。旧正月の餃子や麺のように特別な意味のあるものはないそうです。

中国がルーツの華僑の方が旧正月に多く食す「魚生(イーシェン)」

インド

インド

インド人で上智大学修士、Megha Wadhwaさんの話

インドの伝統的な新年は、各地域によって異なります。祈りや儀式と同じように、食べ物もこの伝統的なお祭りで重要な役割を果たしています。

インドの各州における伝統的な新年の例をいくつかご紹介します。

(シーク教のお祭りである)Vaisakhi(Baisakhiとも発音)は、毎年4月(13日または14日)に太陽暦の新年として祝われます。パンジャブ州では、ちょうど春の収穫祭でもあります。ハリヤナ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ジャンムー州、ウッタル・プラデーシュ州など、インド北部の他の地域のヒンドゥー教徒もこの日を祝います。

「Gur(グル、サトウキビを鍋で煮詰めて固めた砂糖)」や「Jaggery(ジャグジー、サトウキビやパームヤシから作られたインドの精製していない自然糖)」は重要な材料で、「Saffron and Jaggery Rice(サフランアンドジャギーライス)」や「Kheer(ライスプディング)」などがこの日に調理されます。

西ベンガルでは(お正月のことを)Poila Baisakh(ポペラ ボイシャク)と呼んでいます。ベンガルでは通常、パンタバトやポイタバトを食べます。これも米を使った料理で、Hilsha Fish(ヒルサ、河に住むがニシンの仲間)やその他のカレーと一緒に食べるのが一般的です。

インドの正月に食卓にあがった料理

オディシャ州の伝統的な新年またはオディア人の新年は、Pana Sankranti(パナ・サンクラーンティ)またはMaha Bishuba Sankranti(マハー・ビシュバ・サンクラーンティ)です。Chhatua(チャトゥ、小麦粉の一種であるサットゥと同じ)が伝統的なお正月料理で、Bela Panna(ベラパナ、ミカン科ミカン亜科の落葉高木の一種ベルノキから作られる飲み物)がこの特別な日の伝統的な飲み物です。

「Gudi Padwa(グディ パドワ)」は、マハラシュトラ州の伝統的な新年です。そして、Puran Poli(プランポリ)はこの日の最も人気のある料理です。グラム粉で作った平たいパンに、Jaggeryを詰めたものです。その上に、ギーを塗ります。マサラバハト、プリバジ、ドライフルーツをたっぷりのせたシュリカンなどがあります。

「Ugadi (ウガディ)」は、 アンドラ・プラデシュ州、テランガナ州、カルナータカ州の新年です。Ugadi Pachadi(ウガディ パチャディ)はそのための料理です。材料は、ニームの花、生のマンゴーのかけら、タマリンド、ジャガリー水です。

バングラデシュ

バングラデシュ

バングラデシュ在住のやすだちえこさんの話

バングラデシュにはベンガル暦があり、ベンガル暦の新年はいま私たちが使っている太陽暦(グレゴリオ暦)4月14日にあたります。

新年にはパンタ・バットというご飯を水につけてやや発酵させたようなものに、ヒルシャ魚(揚げ物にすることが多い)を食べる習慣があります。ただ、都市部ではあまり見られなくなりました。

私の夫の故郷であるバングラデシュ南東部のチッタゴン丘陵という地域では、ベンガル暦新年の前日が新年的な意味合いを持った日となっています。この日はビジュと呼ばれ、多くの種類の野菜のみを使ったパゾンという煮物を必ず食べるのが習わしです。また、この日は菜食で、肉魚の調理はしません。翌日のベンガル暦新年には肉、魚を含む多くのご馳走が並びます。

キルギス

キルギス

キルギスを旅した時にガイドを務めてくれた、Evgeniya Akmatbekovaさんが、日本に留学していたときに書いたレポート(原文)

<私の国の祭り>

ノールズはキルギスの伝統的な祭りです。更にキルギスのお正月です。3月21日に行われています。この日は春分の日ですから、春分と新年が始まる日と言われています。そして素敵な一年になるようにお祈りしています。

その祭りの起源が祭りの特徴で、この特徴はスモロクです。スモロクは昔飢餓が原因で作り始めたごちそうと言われています。昔々、貧しいお家のお母さんが新年を迎えるのに何も食べさせるものがなく、仕方なく石を煮込んで、煮込んで、煮込み続けて食べさせた料理というお話があります。

スモロクは今ノールズの日のみに作られています。そのごちそうは水、麦やクルミ、干しぶどうなど7種類の穀物などが入っています。しかし、その祭りの日に皆がスモロクを作っているわけではありません。作らない人は街の中心に行ってイベントに参加し、踊ったり歌ったりお祝いしています。また、作っている人の家に行ってもいいです。人が多いほど祭りがより楽しくなるので、訪問された家は歓迎してくれます。多くの人が来るかもしれないのでいつも一番大きい鍋で作らなければなりません。少なくとも40リトルぐらいの大きさの鍋です。また、訪問客のためにとても大きいテーブルの上に果物やクッキー、チョコレートなど色々なお菓子、伝統的なボルソクというパンを置いて飾ります。

スモロク

来てくれた人達と一緒に、午後6時から午前の4時まで、遊びながらスモロクを作ります。そして皆1回2回ずつスモロクを混ぜながら願いごとをします。朝できたスモロクは来てくれた人やとなりに住んでいる人にも配ります。もらった人はまず願い事をして、小指で食べます。他にも、踊ったり、歌を歌ったりゲームをしたり、色々な料理を食べたりします。

そして、この日にはキルギスの色々な州で伝統的なゲームが行われています。その中の一つにキルギスの伝統競技「ウラクタルトゥシュ」があります。「ウラクタルトゥシュ」は「ヤギの取りあい」という意味で、馬に乗って行うラグビーに似た競技です。ボールではなくヤギをかかえて石の上に乗せた方が勝つというゲームです。

私にとってノールズはキルギスの一番楽しく、そして歴史的な祭りの一つなので、この祭りを紹介したいと思いました。私はノールズが好きなので毎年参加しています。毎回参加しているとその年によって感じも色々です。しかし、いつも楽しいです。そして、ノールズはキルギスの文化や習慣が表れている祭りだと思います。ぜひ、キルギスのノールズ祭りに参加してみてください。

ロシア

ロシア

ロシアに仕事で長く住んだ小坂景介さんがロシアの友人に聞いてくれた話

ロシアでは、新暦(グレゴリオ暦)で新年(1月1日)を祝った後、旧暦(ユリウス暦)でも、クリスマス(1月7日)と新年(1月14日)をお祝いします。

旧正月は、 料理は少なめにしてヘルシーなものを作るようにしています。1月2日から6日までクリスマスに向けての断食があります。7日のクリスマスのお祝いは胃袋には負担が多いので、14日の旧正月はイクラのパンケーキがメインで、 野菜やピクルスを食べることが多いです。 シャンパンよりウォッカの方がよく飲まれます。

クリスマスより旧正月の方を盛大に祝います。一方、クリスマスは敬虔なロシア正教徒にとっては、最大の家庭の祭日と言えるでしょう。

因みに、1月7日のクリスマスは、(ソ連崩壊後の)新生ロシアでは「国民の祝日」になっていますが、1月14日の旧正月は休日ではありません。

(何軒かに聞いてみて)共通するごちそうは、サラダ「オリヴィエ」、煮こごり、ガチョウ(カモ)のオーブン焼きのようです。

共通するご馳走というものの理由はいまいち、不明だけれども、ただ、キャビアやイクラがお正月のご馳走として好まれるということはあるのだとか。

日本でカズノコを子だくさんの象徴として(あるいはそれを願って)、お正月に食べるのと同じような理由で、家族の繁栄を願うシンボル、縁起物として食べるということのようです。そういう発想はある、ということですね。ただし、このところ、キャビアがあまりにも高くなって庶民には手が届かないので、イクラを使うことが主流になってもいるのだとか。

イクラのオープンサンド

オリヴィエサラダ

スウェーデンと

スウェーデンと

ヨーロッパの各地

スウェーデン在住のむらおさわこさんの話

お正月ですか。特に伝統はないのですが、ふつうみんなユールボード(スモルゴスボードのクリスマス料理版)などを食べあきたころで、新聞やスーパーのチラシを見ると、「シャンパンとキャビアなどで年越しの花火を見ながら乾杯!」とのキャッチコピーが記載されるなど、ちょっと贅沢なものを食べましょうといったノリ(英仏のかびチーズとかちょっと贅沢なものを食べましょうみたいな)を感じます。

肉の上にザクロが乗ったオードブル

ウガンダ

ウガンダ

ウガンダを頻繁に訪ねているジャーナリストNaoko Sakuragiさんの話

正月料理はチキンを食べるくらいしか聞いたことないのですが。お祝い料理として、ルウォンボは聞きますが、当てはまりますかね?ジーナッツソースや、鶏肉とソース、魚とソースとかを、バナナの葉っぱで包んで蒸す特別料理です。

ただ、お正月は特別な日という感じではなくて、やっぱり、クリスマスなんです。クリスマスには鶏などのご馳走を食べるという感覚ですね。

肉がごちそうのアフリカの正月

プロフィール

プロフィール森枝 卓士(もりえだ・たかし)さん

写真家、ジャーナリスト。大正大学客員教授。1955年熊本県生まれ。東南アジアを中心に世界中で取材活動を行う。カレーの漫画『華麗なる食卓』(集英社)の監修なども。著書に『食べているのは生きものだ』(福音館書店)、『食べもの記』(福音館書店)、『カレーライスと日本人』(講談社学術文庫)、『干したから……』(フレーベル館)など、食にまつわる著書、写真絵本など多数。