HOME > 知る > 紀文のお正月 > 正月に関するデータベース > ご当地おせちマップ

各都道府県の料理の部分にマウスオーバーすると、関連する料理の写真が拡大表示されます。

膨大なデータから見えてくる

日本各地の豊かな正月風景

アンケート形式の正月の準備や過ごし方、おせち料理に関する生活者の調査「紀文正月調査」は1979年から始まりました。その後以下のような調査・分析・発表をしています。

1992年から2008年に募集した「我が家の正月食卓写真募集」では、5016枚の写真と寄せ書きが集まりました。そこには伝統料理もあれば新しい料理もあり、正月の豊かな食風景をリアルに伝える貴重な資料を蓄積することができました。 また、2007年には「正月伝統料理の生活者調査」、2011年と2022年には「正月魚料理の生活者調査」を実施しました。

奥村 彪生選 江上 佳奈美再現

全国の郷土のおせち

これらの長年の膨大なデータを分析していくと地域性が浮かびあがってきます。そこで、正月料理の地域性を可視化すべく、2010年、伝承料理研究家である奥村彪生先生に、データをご覧いただき正月料理の変遷をインタビューするとともに、全国の郷土のおせち83点の料理名とその特徴をご教示いただき、同年発表しました。

2024年、紀文ではその軌跡をカタチに残したいという想いから、その83点の中から現代でも再現可能な料理、召し上がっていただきたいものを江上料理学院の副院長である江上佳奈美先生といっしょに厳選。各都道府県で代表的なものを再現するとともに、日本地図を制作しました。

北海道・東北

-

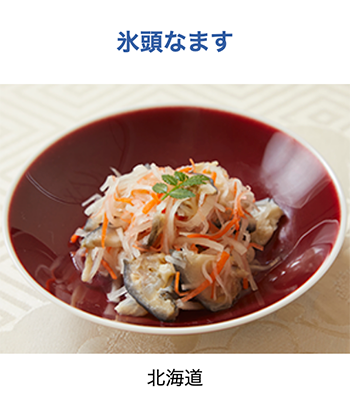

氷頭なます

北海道

氷頭(ひず)と呼ばれるサケの頭の部分を大根と一緒になますに仕立てた料理。北海道ではルイベ、ちゃんちゃん焼などサケの料理が多い。

-

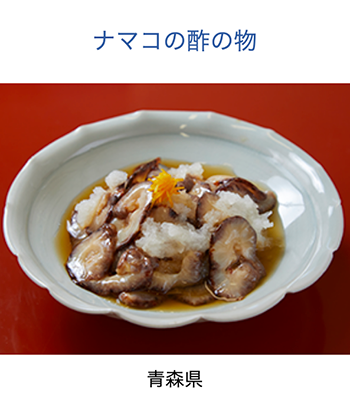

ナマコの酢の物

青森県

ナマコは青森県上北郡横浜町の特産。12月~2月ぐらいが旬とされ、酢漬けなどにしておせち料理の一品として用いられる。

-

サケの紅葉漬け

岩手県

サケの身とイクラが入っていて見た目が鮮やかな紅色であることから紅葉漬けと呼ばれ、三陸地方のおせち料理の名物。

-

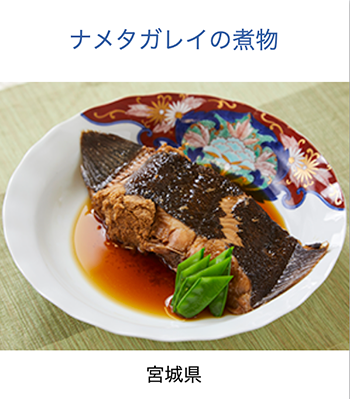

ナメタガレイの煮物

宮城県

ナメタガレイは魚体にぬめりがあるのが特徴で、冬に産卵期を迎え子持ちのものが子孫繁栄や商売繁盛に縁起のよい食材とされる。

-

ハタハタ寿司

秋田県

ハタハタは焼き物や鍋物の他しょっつるの材料として利用される。「ハタハタ無しでは正月を迎えられない」というほど。

-

コイのうま煮

山形県

米沢市の名物料理。コイが貴重なたんぱく源として用いられ、祝いの席で食される。コイの臭みは酒とざらめを使って抑えるとよい。

-

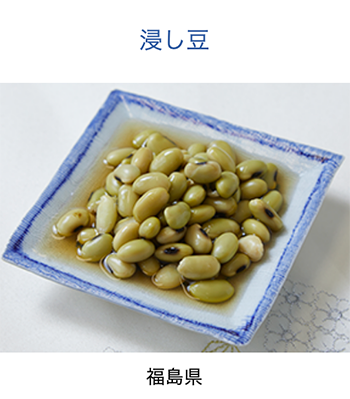

浸し豆

福島県

東北・信州地方の郷土料理で、ゆでた青大豆をだし汁につけたもの。大根おろしをかけても美味。数の子を加えた豆数の子もある。

関東

-

フナの甘露煮

茨城県

川魚は調味料が冷たいうちから入れて煮ると、臭みが残らず魚の身がしまっておいしい。ほかの淡水魚でも甘露煮が作られる。

-

水ようかん

栃木県

日光市にはようかん専門店が複数あり各家庭で好みの味があるそう。小豆は厄除けや魔除けとして食されてきた食べ物でもある。

-

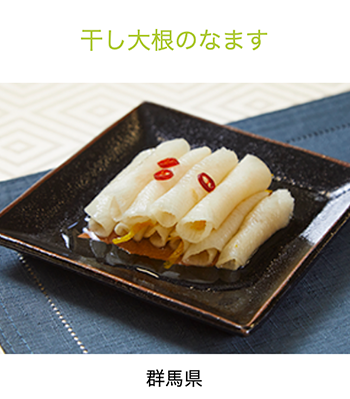

干し大根のなます

群馬県

輪切りにし天日に干した大根で、にんじんなどの具材を巻き酢漬けにしたもの。ゆずを巻いたものは「ゆず巻き」とも呼ばれる。

-

錦玉子

埼玉県

黄身と白身のコントラストが美しい錦玉子は、その二色が金と銀にたとえられおせち料理として喜ばれる。

-

ハゼの甘露煮

千葉県

東京湾や利根川の水郷一帯にかけてハゼがよく獲れたため甘露煮にして保存食としていた。また、ハマグリなども甘露煮にする。

-

伊達巻

東京都

長崎から江戸に伝わった「カステラ蒲鉾」が、伊達巻の元祖となった説もある。使用する白身魚はタイがおすすめ。

-

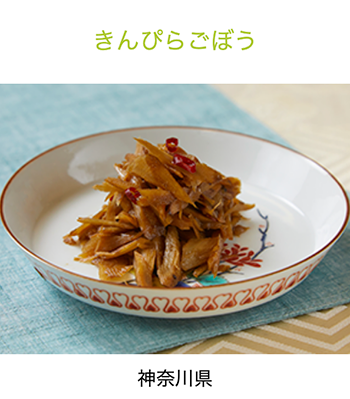

きんぴらごぼう

神奈川県

細く長く地中に根を張るごぼうは縁起を担ぐ食材としておせち料理に利用される。ごぼうがかたい場合はだし汁を増やすとよい。

-

アワビの煮貝

山梨県

山梨県の名産。アワビをまるごとしょうゆで味付けしたごちそう料理で、昔は駿河湾のアワビを用いた。

中部

-

ニシンのこうじ漬け

新潟県

身欠きニシンを使用する。身欠きニシンは貴重なたんぱく源で、ニシンは鮮度劣化が早いため乾燥させ保存食にした先人の知恵の一品。

-

べっこう

富山県

寒天に溶き卵を入れて固めたもので見た目も美しい。「えびす」や「べろべろ」とも呼ばれ、おせち料理に欠かせない。

-

タイの唐蒸し

石川県

雄と雌の2匹のタイを腹合わせにしたかたちで盛りつける。婚礼などの祝い事のときにも食される。

-

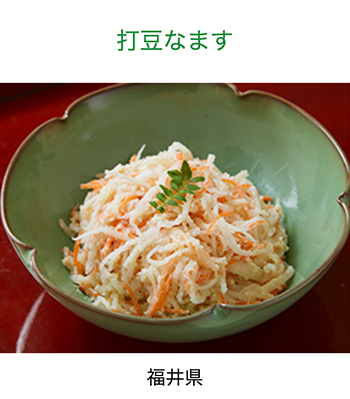

打豆なます

福井県

打豆は秋に収穫された大豆を水に浸してつぶして乾燥させた保存食で、法要行事である報恩講でも用いられる。

-

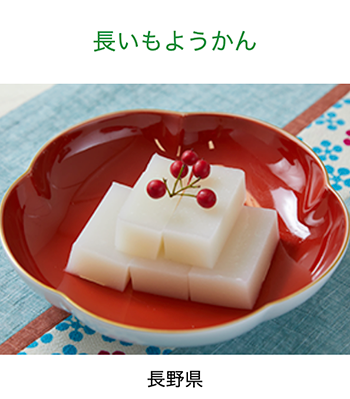

長いもようかん

長野県

長いもの透明感のある白さが重箱の中で映えるおせち料理の一品。食紅などで色をつけるレシピもある。

-

焼きイワシ

岐阜県

岐阜県内には大みそかの年取り魚として、丸干しした尾頭付きの大きいイワシを食す地域がある。

-

ブダイの煮物

静岡県

ブダイはブダイ科に属し冬場はとくに味がよくなる。春菊などをさっと煮て添えると彩りも鮮やか。

-

鶏すき

愛知県

養鶏が盛んな愛知県の伝統料理。鶏肉の他きんかんなどを入れることもあり、たまりしょうゆを使うのが特徴。

近畿

-

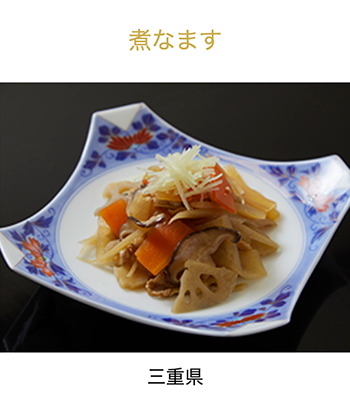

煮なます

三重県

具材の大根、にんじん、ごぼうなどを、砂糖、しょうゆ、酢の調味料で煮た料理。なますを煮ることで優しい味に仕上がる。

-

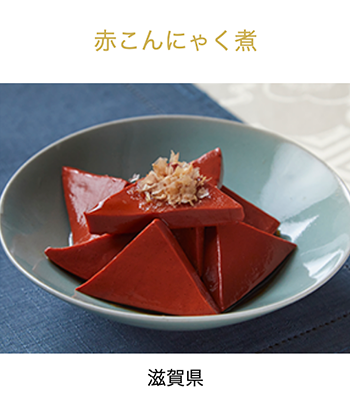

赤こんにゃく煮

滋賀県

赤こんにゃくは近江八幡の名産品で、三二酸化鉄でこんにゃくを赤く染めたもので祝い事などには欠かせない食材。

-

棒ダラの煮物

京都府

関西地方の定番のおせち料理。真ダラの干したものを用い、京都府ではえびいもと一緒に炊くことも多い。

-

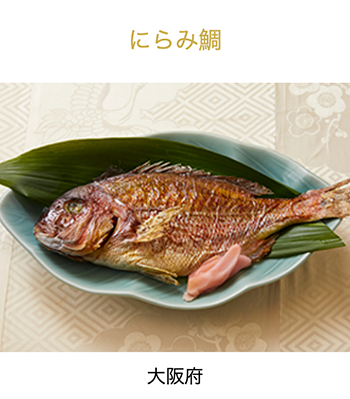

にらみ鯛

大阪府

にらみ鯛は東日本より西日本の方が出現率が高い。祝い膳のタイの姿焼はまず年男が箸をつけるのが慣わしであった。

-

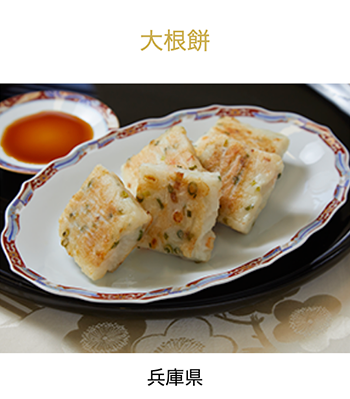

大根餅

兵庫県

神戸市内に中華街があり大根餅が食される。正月には竈の神様を驚かせないように暮れに作り置きをする家庭もあるそう。

-

酢ごぼう

奈良県

奈良県では特産の「宇陀金ごぼう」を使うこともある。関西にはごぼう天やごぼう巻などごぼう料理が多い。

-

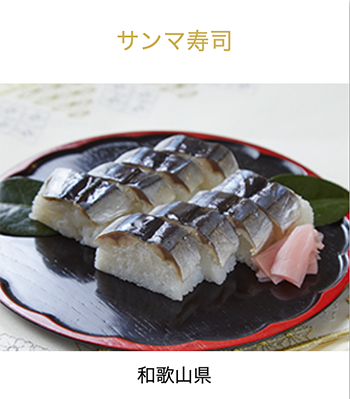

サンマ寿司

和歌山県

サンマを開いて塩を振ってから、特産のじゃばらや橙の果汁で味をつける。じゃばらや橙の果汁が手に入らない場合は醸造酢でもよい。

中国

-

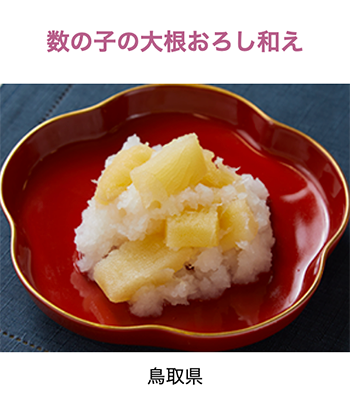

数の子の大根おろし和え

鳥取県

数の子はニシンの卵で、祝肴として子孫繁栄を祈って古くからおせち料理に用いられ、和え物の調理法も数多く散見される。

-

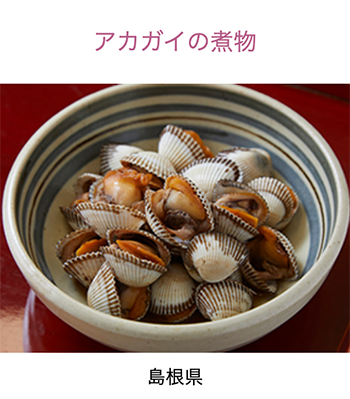

アカガイの煮物

島根県

アカガイより小ぶりなサルボウで作ることもあり。正月だけでなく祝い事には欠かせない。

-

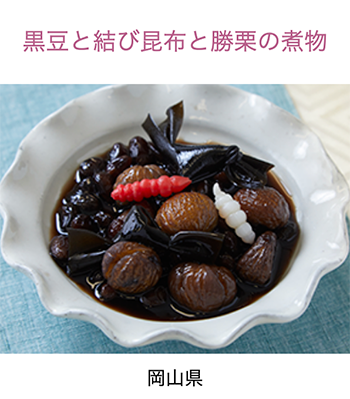

黒豆と結び昆布と勝栗の煮物

岡山県

山間部にみられる料理。黒豆を砂糖としょうゆで煮るときに、縁起ものの昆布と縁起物の勝栗を加える。

-

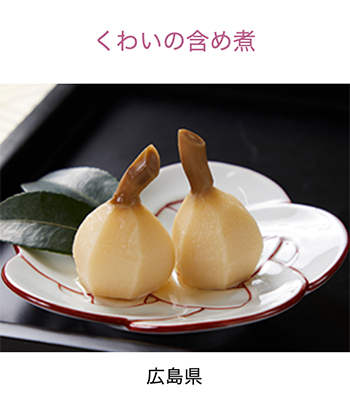

くわいの含め煮

広島県

福山市の特産。くわいは「芽がでる」といういわれの通り、縁起担ぎの食材として祝いの料理に用いられる。

-

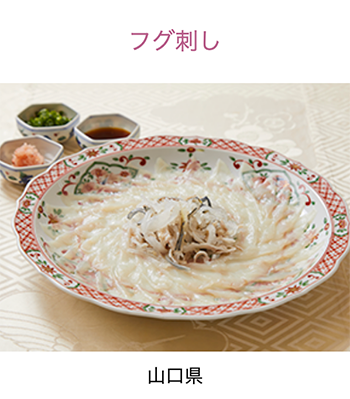

フグ刺し

山口県

下関市の特産。福を祈って食すことから縁起がよい食材とされる。刺身はもちろん、揚げ物、鍋料理と調理法は幅広い。

四国

九州・沖縄

-

ブリの照焼き

福岡県

成長につれて呼び名が変わっていく魚を「出世魚」と言い、西日本ではブリは年取り魚としておせち料理に欠かせない。

-

アラ(クエ)鍋

佐賀県

クエは北九州でアラと呼ぶことが多く、正月のころが脂がのっていて最もおいしい時期で人気が高い高級魚。

-

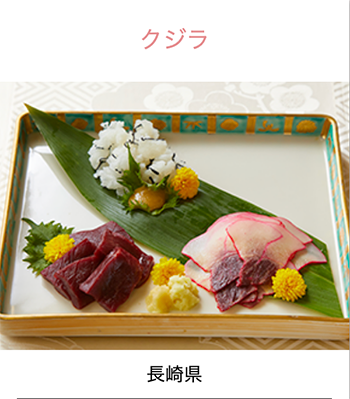

クジラ

長崎県

長崎県では正月は大きい物を食す習慣がありクジラは欠かせなかった。手前左:赤身、手前右:ベーコン、奥:さらしクジラ。

-

辛子れんこん

熊本県

れんこんの穴に辛子みそを詰めた天ぷら。熊本県の郷土料理で正月だけでなく普段も食す。

-

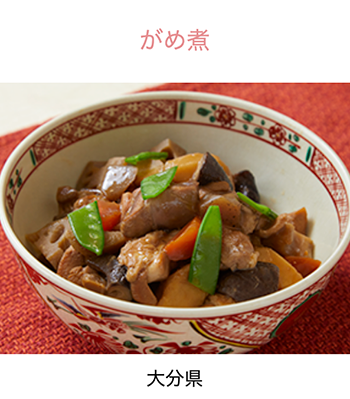

がめ煮

大分県

九州の郷土料理。材料を炒めてから煮ることで煮くずれせず仕上がる。レシピは江上家に代々伝わるものを紹介。

-

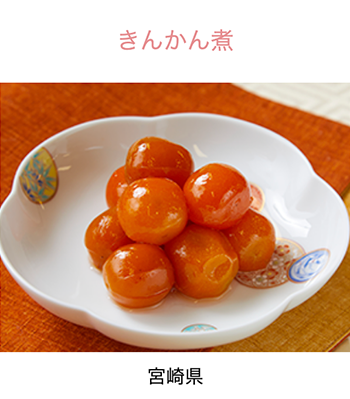

きんかん煮

宮崎県

きんかんは南九州の特産で皮ごと食べることができる果実。つややかでその鮮やかな黄色がおせち料理に彩りを添える。

-

豚なんこつ煮

鹿児島県

養豚の盛んな鹿児島県の郷土料理。焼酎を使うことで肉の臭みが和らぎとろりとやわらかく煮える。

-

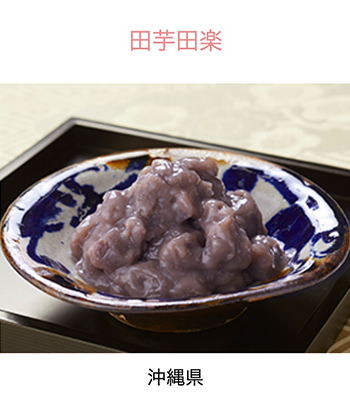

田芋田楽

沖縄県

沖縄県では田芋のことを「ターンム」と呼び、祝い事にも欠かせない料理。甘く仕上げた味わいは栗きんとんのよう。

注釈:ここに登場する料理は、複数の都道府県に出現するものもあれば、県内の全域で食べられるもの、県の一部地域に出現するものまでさまざま。また料理名については、地域独自の名前を持つものもある。

奥村 彪生(おくむら・あやお)さん

1937年~2023年。和歌山県生まれ。日本で唯一の伝承料理研究家。飛鳥万葉時代から昭和の戦後まで、全国の雑煮を始めとして、様ざまな料理を文献に基づいて再現された。世界の民族料理にも造詣が深い。