練りもの教室

練りもの図鑑 笹かまぼこ

- 株式会社紀文食品

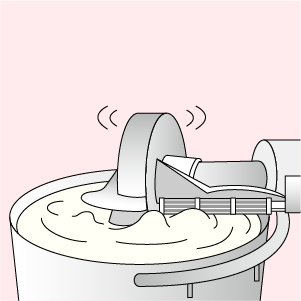

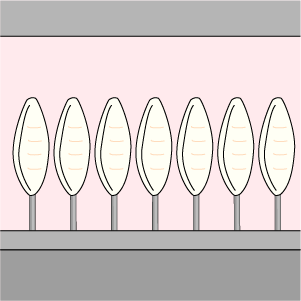

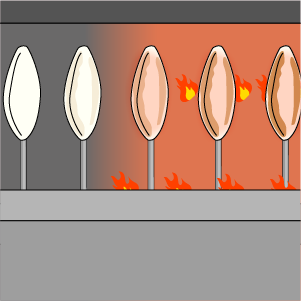

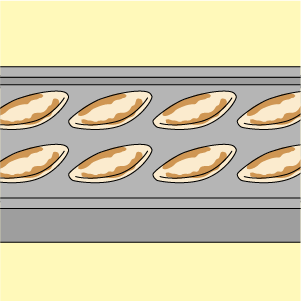

すり身を笹形に型取りし、焼いたもの。焼き抜きかまぼこの一種で、表面はきれいなきつね色で、歯切れがよいのが特徴。スケトウダラのすり身が主原料で、このほかに、ヒラメやキチジなども使用されることもあります。

作り方

歴史・特性・豆知識など

-

笹かまぼこの歴史

明治初期、仙台市内のかまぼこ店が、海岸線が長い仙台湾で豊漁のヒラメを用い、手のひらでたたいて笹の葉型の焼きかまぼこにして売り出したのがはじまりと言われている。味もよく、鮮魚より保存も利くところから重宝されたという。

-

笹かまぼこの名称

昔は、ひら(手の平の略)、べろ(舌のこと)、このは(木の葉)、せった(雪駄)など、いろいろな名で呼ばれたそうだが、現在は「笹かま・笹かまぼこ」に統一されている。これらの名称はいずれも形が似ていることから名づけられたものであるとされる。

-

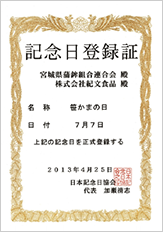

笹かまの日

2013年5月に宮城県蒲鉾組合連合会と株式会社紀文食品の共同で、【7月7日は「笹かまの日」】と日本記念日協会認定の日と定めた。

栄養

蒸しかまぼこと同様の栄養的特徴を持っている。脂質の含有量が低い、低脂肪の食品である。

| 100g当たり | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |

|---|---|---|---|---|---|

| 笹かまぼこ | 98 | 12.2 | 0.6 | 11.0 | 2.3 |

紀文の「鯛入り笹かま」の値(2021年5月現在)

レシピ例

-

笹かまぼこを使ったお弁当メニュー例「笹かまぼこの味噌炒め」

おつまみとして人気上昇中の笹かまぼこだが、お弁当にも最適な食材。笹の形を生かしてそのままで、また、厚みを生かしてそぎ切りした炒めものも弁当の主役としておすすめ。