練りもの教室

練りもの図鑑 はんぺん

- 株式会社紀文食品

ふわふわとしてソフトで軽い食感の練りもの、はんぺん。すり身に、やまいもなどを加えてよくすって気泡を作り上げ、卵白などを加え、熱湯に浮かせてゆでて作るので「浮きはんぺん」とも言います。はんぺん独特のふんわり感を出すために、高速で撹拌(かくはん)して空気を含ませることが大切です。

作り方(浮きはんぺん)

歴史・特性・豆知識など

-

はんぺんの歴史

はんぺんの語源は、駿府の膳部半平が作り「はんぺい」がなまって「はんぺん」になったという説、形が半円状や四角い方形などの呼び方から来ているという説、ハモ肉でつくる「はも餅」から来ているという説、魚肉にやまいもを半分加えることから質を表すという説など様ざまである。

-

なぜ、はんぺんというの?

『虚南留別志』(1908年刊)によると、はんぺんの名前の由来について、(1)平安時代末期、平家追討時の源氏方の武士「半兵衛」を略したという説や、(2)源氏方にあって半分平家に味方したので「半平」など、面白い説も記載してあるが、こじつけであろうとされている。

参考文献:日本食糧新聞社 清水亘著『かまぼこの歴史』

-

豆腐はんぺん(江戸時代の料理より)

江戸時代の料理本『豆腐百珍』(1782年)に「はんへん豆腐」という料理が載っている。「ながいもをよく摺り、豆腐、水をしぼりて等分によく摺りまぜ、まろくとり、みの紙に包みて湯烹す……」とある。豆腐と長いもを使った蒸し料理のようだ。

参考文献:『豆腐百珍』

-

鰯はんぺん(江戸時代の料理より)

『黒白精味集』(1746年刊)に「鰯半片汁」という料理が載っている。「きらずを細に摺身等分よりいわし少き方よし……」とある。きらずとはおからをさすのでおからとイワシで作った練りものの入った汁のようだ。安価な食材でヘルシー、一挙両得の献立。

参考文献:『大江戸料理帖』

-

はんぺんはいつから食べられているの?

『守貞謾稿』(1837年刊)には、関東の魚場ではんぺんを作っている様子が記されている。はんぺんに関する記述は同時代の多くの書で見つけられることから、江戸で広く食されていたことは間違いなさそう。

参考文献:日本食糧新聞社 清水亘著『かまぼこの歴史』

-

はんぺんは、なぜふわふわなの?

アイスクリームの製法と同様に、空気を含ませ、さらに発泡性のある卵白、やまいもを加えるからである。

-

はんぺんはなぜ白いの?

漂白剤や着色料の心配をされる方もいるが、一切使用していない。原料である白身魚の加工で水晒し(みずさらし)という工程があり、血合いや脂肪を洗い流す。また、白身魚を蒸すと身の部分は白くなる。これらにより、美しい白さが生まれる。

-

はんぺんの論文

論文名:『Effect of fish paste products “Hanpen” intake in Sprague-Dawley rats』(2020年発表)

-

包丁を使わずはんぺんを切る方法

はんぺんを切るときに、袋の上から定規やはしを押し当てれば簡単に切ることができる。まな板も使わないので洗いものが少なくて済む。包丁を使わないので小さな子どもでも安心。

-

おでんにはんぺんを入れる理由は?

紀文の調査によると、1位「家族が好き」(40.0%)、2位「おでんの定番」(16.2%)、3位「見た目がよい」(16.2%)、4位「ふんわりしている」(13.5%)が上位。

-

家庭での春夏期のはんぺんメニューは?

紀文の調査よると、1位「バター(オイル)焼」(77.9%)、2位「おでん」(39.2%)、3位「汁もの」(30.4%)、4位「そのままで」(27.5%)、5位「フライ・揚げもの」(25.0%)が上位。

-

家庭での秋冬期のはんぺんメニューは?

紀文の調査によると、1位「おでん」(87.8%)、2位「バター(オイル)焼」(65.7%)、3位「汁もの」(33.3%)、4位「鍋もの」(23.0%)、5位「フライ・揚げもの」(22.5%)が上位。

-

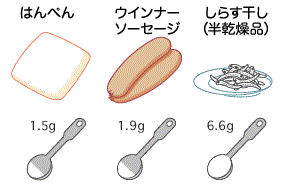

はんぺんと塩分

練りものは塩分が高いと思われがちだが、塩分量を比較すると、はんぺん1枚(100g)で1.5gに対して、ウインナーソーセージ100gで1.9g、しらす干し100gで6.6gとなり、しらす干しの1/4以下の塩分量となっている。

食塩相当量(100g当たり)

日本食品成分表2020年版(八訂)

-

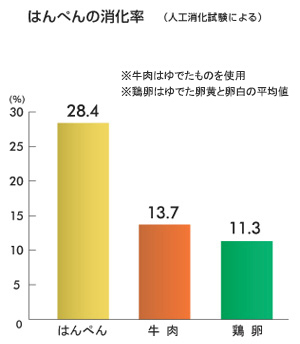

はんぺんの栄養【消化率比較編】

はんぺんは消化吸収がよいので、育ち盛りの子どもから、食生活に気を使うご年配の方までおすすめ。調査によると、牛肉の倍以上の消化率となっている。

上智大学生物化学研究室調べ

-

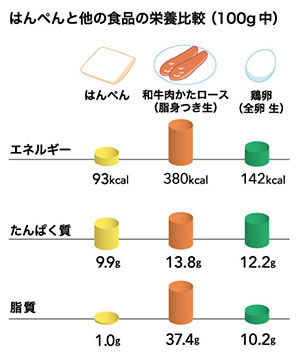

はんぺんの栄養【牛肉と鶏卵との比較編】

はんぺんは高たんぱく・低脂質の食品。調査によると、牛肉や鶏卵と同程度のたんぱく質を持ちながら、低カロリーで、脂質が断然低いのがわかる。

日本食品標準成分表2020年版(八訂)

全国で「はんぺん」と呼ばれる練りもの

-

浮きはんぺん

関東発祥の練りもの。白くて四角、またはかまくら型をしていて、ふんわり柔らかい食感のはんぺん。熱湯に浮かせてゆで上げることから「浮きはんぺん」と分類される。

-

さつま揚

すり身を揚げてつくる練りもの。呼び名は「東日本=さつま揚」「西日本=てんぷら」が多く、「愛知・岐阜など=はんぺん」「鹿児島=つけあげ」なども散見され、全国で異なる。

-

サンドはんぺん

白くて丸、または四角い形状で、チーズやカレーなどの具材をはさんだふんわり柔らかい食感のはんぺん。

-

黒はんぺん

静岡・中部地区の名産品。イワシやサバを原料としているので灰白色で、半月型をしており、しっかりした食感のはんぺん。静岡おでんで有名。

-

玉子焼タイプ

卵や砂糖、豆腐などが混ぜ込んであり、黄色味を帯びたしっかりした食感の練りもの。鹿児島で手焼きはんぺんと称されることもある。

-

梅花はんぺん

神奈川の名産品。紅白の色合いで梅の花の形をした、コシがあってしかも柔らかな食感のはんぺん。

-

長崎はんぺん/玉はんぺん

長崎の名産。赤や緑、紅白などのカラフルな色が特徴で、かまぼこのような食感のはんぺん。「かまぼこ」と称されることが多い。ちゃんぽんの具材として用いられる。

-

あごはんぺん/あご半べん

島根県など山陰地方の名産。飛び魚(あご)を原料とし、やまいもとでんぷんでつないださつま揚やかまぼこに近い弾力のあるはんぺん。

-

伊勢はんぺん

三重県の名産。白くて薄い円形をしており、山芋(伊勢いも)でのばしたプニプニした食感の柔らかいはんぺん。はんぺいとも言う。

-

あんべい

ハモを主原料とし、ほかにシログチなどを配合しすり身にしたものを、よく伸ばした後、湯で煮あげて作る。京阪地方で主に食べられる。

栄養

たんぱく質を多く含み、脂質の含有量が低い、高たんぱく低脂肪の食品である。

| 100g当たり | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |

|---|---|---|---|---|---|

| はんぺん | 93 | 9.9 | 1.0 | 11.4 | 1.5 |

日本食品標準成分表2020年版(八訂)

レシピ例

-

はんぺんを使ったお弁当メニュー例「はんぺんの粒マスタード焼き」

お弁当の献立を考えるとき、頭を悩ますのが彩り。はんぺんを白いキャンバスに見立て、マヨネーズで絵を描いて、オーブントースターで焼くと見た目も楽しい一品になる。

「47都道府県の地元の野菜」と

「紀文のはんぺん」のコラボレーションメニュー

動画でみる 工場での製造工程

-

はんぺん(42秒)