練りもの教室

練りもの図鑑 かまぼこ

- 株式会社紀文食品

日本各地には、形状や加熱方法、味などに工夫を凝らした多種多様のかまぼこがあります。いちばん知られているのが「蒸しかまぼこ」で、これは加熱に蒸気を用いたもので、板付きと板のないものがあり、表面を焼いていないものを一般に「蒸しかまぼこ」と呼んでいます。

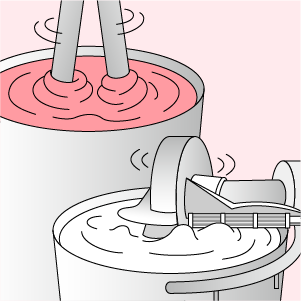

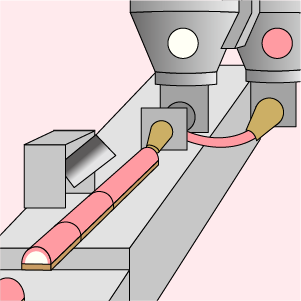

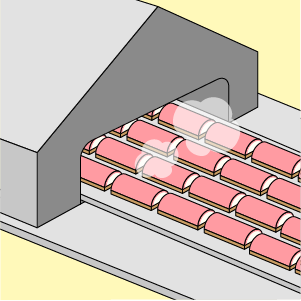

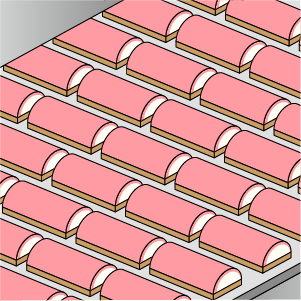

作り方(蒸しかまぼこ)

歴史・特性・豆知識など

-

蒸しかまぼことは

板にすり身を盛りつけた後、蒸し上げたもの。山高で透き通るように白い、しわのないきめ細かな外観と、弾力のある食感を持つ。蒸気での加熱は江戸時代からで、現在では、かまぼこといえば「板付きかまぼこ」のことを思い浮かべる。

-

かまぼこで板のあるものとないもの

「蒸しかまぼこ」には板付きと、板がないものがあり、表面を焼いていないものを「蒸しかまぼこ」、表面に焼いたものを「蒸し焼きかまぼこ」と呼ぶ。板のない代表的なものとしては、富山県の「昆布巻かまぼこ」や、板の代わりに麦わらを用いた「す巻きかまぼこ」などもある。

-

かまぼこの歴史

かまぼこは、焼いたちくわのような姿をしていたが、室町時代になると板にすり身を付けて焼くように。江戸時代になると、蒸す方法が普及し、関東では「蒸しかまぼこ」が主流となる。さらには細工かまぼこなど華やかなかまぼこが次々と生まれ、現在のかまぼこのスタイルは完成をみる。

-

「かまぼこ」はいつからあるの?

『類聚雑要抄』によると、平安時代にはあったと言われている。永久3年(1115年)、関白右大臣のお祝いの席に「かまぼこ」が出されたとしるされている。これにちなみ、11月15日は「かまぼこの日」になった。

-

江戸時代は鯛でつくったかまぼこが珍重された?

江戸時代の初期の料理書『料理物語』(1643年刊)には、「鯛は、はまやき、すぎやき、蒲鉾(中略)其の外色々使う」とあり、また、鯛で作った「かまぼこ」がめでたいといって、お祝い料理だったと言われている。

-

かまぼこの論文

論文名:3魚種から混成したすり身の坐り加熱ゲル形成能(2015年発表)

-

なぜ「かまぼこ」というの?

ガマ(蒲)の穂子に似ていたので『ガマの穂子=蒲穂子』と呼び後に訛って「蒲鉾」という名がついた説、魚のすり身を竹に付けて焼いた見た目が鉾(柄の長い武器の一種)に似ているという説、鉾に魚のすり身を付けて焼いた説など諸説あり、どれも定かではない。

-

「かまぼこ」の弾力ってなに?

魚肉に塩を加え加熱すると、練りものの特徴である「しなやかな弾力」が生まれる。これは「あし」とよばれ、とくに、かまぼこはこのしなやかで歯切れの良い味わいが美味とされる。

かまぼこの弾力

-

「かまぼこ」には、なぜ板がついているの?

製法的な役割ではかまぼこに使うすり身は柔らかいのでくずれないように板の上にのせてつくられたから。保存的な役割では板が余分な水分を吸収しておいしさを保ってくれるから。

かまぼこ板

-

「かまぼこ」から板をはずすときのテクニックは?

包丁の刃の部分ではなく、包丁の峰(背)の部分を使うのがコツ。かまぼこを立て、かまぼこの身と板の間に包丁の峰をあてて下向きに動かすと、板にかまぼこの身が残らずきれいにはずせる。

かまぼこを板から外す

-

かまぼこ板の活用法

かまぼこ板はそのサイズ感から、にんにくやしょうがなどを刻むときの「ミニまな板」に便利。また、フォトフレーム作りなどの小学生の工作にもおすすめ。

近年、SNS上でかまぼこ板で作成した精巧なルアーも話題になった。

かまぼこ板で工作

栄養

たんぱく質を多く含み、脂質の含有量が低い、高たんぱく低脂肪の食品である。保存が可能で、そのままでも旨みが含まれているために、調理が簡単で、副菜や酒のつまみさらにお弁当の食材などに手軽でアレンジもしやすい。

| 100g当たり | エネルギー kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g | 食塩相当量 g |

|---|---|---|---|---|---|

| 蒸しかまぼこ | 93 | 12.0 | 0.9 | 9.7 | 2.5 |

| 焼き抜きかまぼこ | 102 | 16.2 | 1.0 | 7.4 | 2.4 |

日本食品標準成分表2020年版(八訂)

日本各地のかまぼこ

-

昆布巻かまぼこ

板に付けずに、広げた昆布の上にすり身(スケトウダラ、グチなど)を薄く伸ばし、渦巻き型に巻いたかまぼこ。とくに富山が有名。

-

す巻きかまぼこ

中国・四国地方の特産。円筒形に成形したすり身を、麦わらやストローで巻いて蒸したかまぼこ。す(簀)巻、すぼ巻、麦わら巻、つと巻などと呼ばれる。

-

信田巻

調味したすり身に、ひじき、にんじん、しいたけ、ごまなどをまぜ、揚げ豆腐(油揚げ)で巻いたもの。

-

焼き板かまぼこ

蒸し板かまぼこの表面にみりんなどを塗ってあぶり、濃い焼き目をつけたもの。関西地方でもっとも広く親しまれている。

-

焼き通しかまぼこ

京阪神地方の特産。蒸さずにあぶり焼くだけで加熱した板付きかまぼこ。かまぼこの原型とも考えられる。

-

白焼きかまぼこ

山口県特産。焼色のついていない白い焼き抜き板かまぼこ。直火で焼くにもかかわらず、表面が白いままなのでこの名がついた。表面のきれいなちりめんじわも特徴。

-

なんば焼きかまぼこ

和歌県の特産。板なしの四角い焼き抜きかまぼこ。紀州沿岸で獲れたエソなどの魚を使用して、本格的に作られるようになったと言われる。

レシピ例

-

かまぼこを使ったお弁当メニュー例「かまぼこの肉巻き」

かまぼこは、幕の内弁当やおせちの重箱など、なぜか箱型容器に登場頻度が高い食材。かまぼこに肉を巻いたこの献立は男子学生用にボリュームあるおかずとしておすすめ。