おでん教室

おでんの歴史

- 株式会社紀文食品

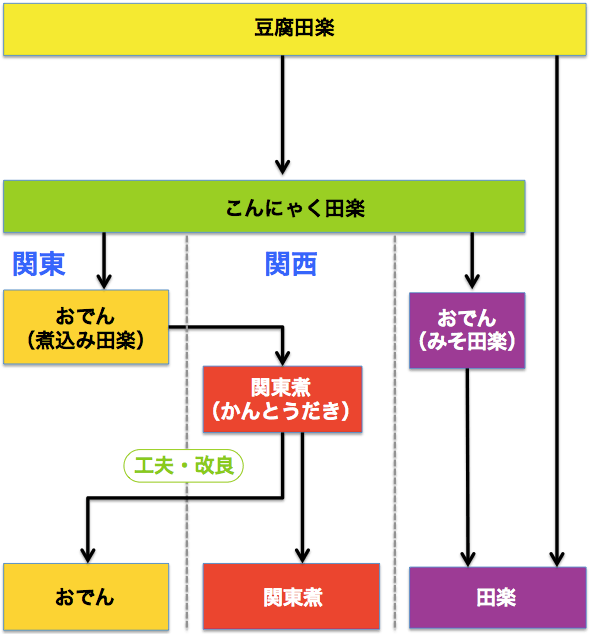

おでんのルーツは室町時代に流行した「豆腐田楽」。その後、江戸時代にはファストフードとして江戸庶民に愛され、やがて煮込みおでんへと進化。さらに屋台や居酒屋で食べる料理から家庭で食べる料理へと変化し、おでんは現代の定番料理となったのです。

おでんの語源と田楽

おでんのルーツは、拍子木型に切った豆腐に竹串を打って焼いた「田楽」で、語源はこの「田楽」の女房言葉と言われています。女房言葉とは、宮中などに仕える女房が使用した隠語で、田楽に「お」をつけて丁寧にし、楽を省略して「おでん」となったようです。

「田楽」とは元来、笛や太鼓のリズムに合わせ舞った田植え時の豊穣祈願の楽舞。拍子木型に切った豆腐に串を打って焼く、その形が田楽舞に似ていることから田楽の名がつきました。

上述の田楽法師が踊る田楽は、平安時代から行われていた芸能ですが、宝暦年間の川柳として「田楽はむかしは目で見、今は喰い」というものがあり、「見る田楽」が、「食べる田楽」になったことを表しています。

浜松市に現存する田楽舞:「西浦田楽『高足もどき』」

写真提供:水窪文化会館

奈良・平安・鎌倉時代

豆腐の伝来

田楽豆腐に使われる「豆腐」は、古くは奈良時代に中国に渡った遣唐使の僧侶などによって日本に伝えられたとされていますが、明確な記録はありません。豆腐が記録として登場したのは、1183年(寿永2年)、奈良春日大社の神主の日記に、お供物として「春近唐符一種」の記載があり、この「唐符(とうふ)」が最初の記録と言われています。いずれにしても、わが国で豆腐が作られるようになったのは、奈良~平安時代と言えそうです。

取材協力:一般財団法人 全国豆腐連合会

室町・安土桃山時代

みそ付き田楽豆腐の始まり

みそ付き田楽豆腐は、室町期、拍子木型に切った豆腐を串に刺して焼き、辛みそをつけた料理(田楽)が広まったという説が有力であり、このみそは後に調味みそとなったと言われています。室町期の『蔭涼軒日録』(1437年)にも田楽の表記が見られます。

江戸時代

豆腐田楽の発展

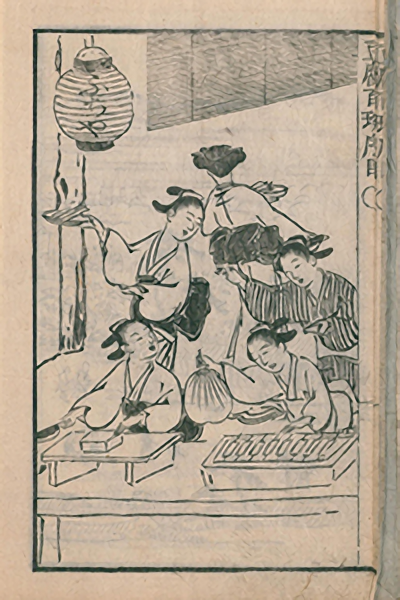

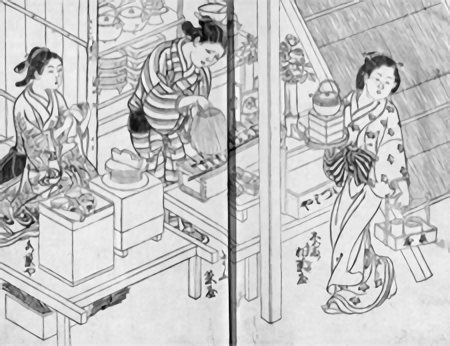

豆腐田楽は、江戸期に発刊された豆腐を題材にした料理本『豆腐百珍』(1782年)にも数々紹介されています(図1)。また豆腐田楽を調理している美人画(図2)にあるように人気を得ていたことが読みとれます。うどん屋・鰻屋・団子屋・そば屋などが現れるのと並行して、田楽の種類も豆腐・ナス・里いも・こんにゃく・魚と増えていきます。

(図1)『豆腐百珍』(国立国会図書館蔵)

(図2)美人画に長けた西川祐信が1723年に出版した『百人女郎品定』の豆腐茶屋(国立国会図書館蔵)

こんにゃく田楽の出現

一方、大坂では、こんにゃくを串に刺し、みそをつけて食べる「こんにゃく田楽」が供されます。

このことは『浪速の風』(1856年)に「この地にてもこんにゃくの田楽をおしなべておでんという」という記載があります。

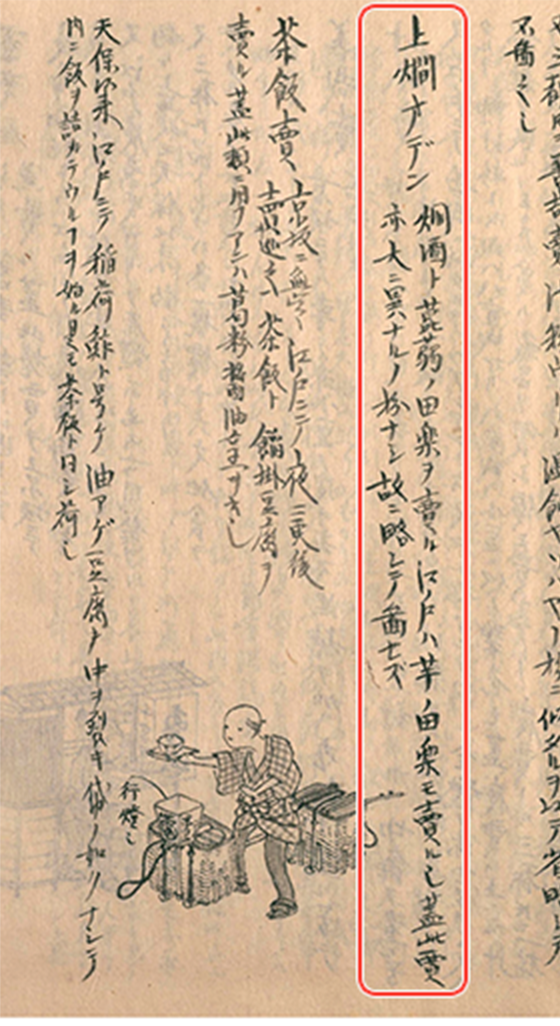

燗酒とおでん

江戸期の風俗に関する当時の百科事典とも言える見聞録『守貞謾稿』(1837年)の振り売りの欄に「上燗オデン」が出てきます(図3)。今、私たちが「おでんといえば熱燗」と思い浮かべるのは、江戸期の行商人、“振り売り”によるところが大きいのではないでしょうか。

おでんの振り売りは、江戸期の事件を題材とした歌舞伎で、河竹黙阿弥作の「四千両小判梅葉(1885年、千歳座初演)」にも登場します。

(図3)『守貞謾稿』(国立国会図書館蔵)

「四千両小判梅葉(1885年、千歳座初演)」日本芸術文化振興会蔵(1920年)

また、江戸期は、振り売り以外の料理提供方法として、幕末の浮世絵師、歌川広重の『東都名所 高輪十六夜待遊興之図』という絵にもあるように、屋台が発展しました。串に刺した田楽は、単身者が多かった江戸で屋台や振り売り方式で提供され、“早くて・うまいもの”として江戸っ子に愛されました。

煮込みおでんの派生

豆腐田楽やこんにゃく田楽は人気の料理となったわけですが、いわゆる現在の煮込みおでんは、いつ頃登場したのでしょう。これには二つの説があります。一つは江戸後期に近郊の銚子や野田で醤油の醸造が盛んになり、醤油味の煮込みおでんが生まれたという説。もう一つは、当社に寄稿いただいた松下幸子氏などによる、江戸期には煮込みおでんがなかったという説です。

千葉大名誉教授・松下幸子氏の説

多種類の材料を、調味した汁で煮込む「煮込みおでん」。松下さんは、おでんに関する資料を精査する限り、江戸時代にこのスタイルの煮込みおでんがあったとする確証は得られないと言います。書物に「煮込みおでん」とある場合も、串に刺したこんにゃくや里いもを湯で煮て、みそだれを塗ったもの。「焼きおでん(豆腐田楽)」に対しての「煮込みおでん(こんにゃく)」表記であると。おでん屋が登場する歌舞伎の「四千両小判梅葉」も、おでんはこんにゃくや里いもで、呼び声「おでん燗酒、甘いと辛い」の「甘いと辛い」は、選べるみそだれ2種のこと。また、江戸時代の川柳「どぶろくの尻をおでんがあっためる」も、こんにゃくなどの入っている湯鍋に徳利を刺してお燗をしたのだろうと分析します。

明治と大正

関西に伝わり、進化を遂げる

1887年(明治20年)に創業したおでん専門店「呑喜」(東京・本郷)の創業者は、汁気の少ない当時のおでんを汁気タップリに煮込んで売り出しました。近くに東京帝国大学(現東京大学)があり、にぎわったといいます。

明治期に汁気が多いおでんに進化し、それが大正期に関西に伝わったとされています。東京の料理人によって大阪に持ち込まれた煮込みおでんは、みそだれのおでん(田楽)と区別して「関東煮」(かんとうだき、かんとだき)と呼ばれ、さらなる改良が重ねられました。この改良おでんは、1923年(大正12年)の関東大震災のときに、炊出しメニューとして関西の料理人がふるまったとされています。

明治・大正と、今なお人気のあるおでん専門店が続々と開業していき、おでんは発展を続けていきます。

昭和

家庭のおでんが普及

昭和初期から昭和20年代後半までは、おでんは、屋台・おでん専門店・駄菓子屋などで食すもので、家庭内ではあまり食べられていなかったようです。

1955年(昭和30年)にカメラマンの土門拳氏が撮影した写真にある通り、まさにこの頃のおでんのイメージとして描かれたのが「チビ太のおでん」なのです。

戦後、復興する経済とともに、練り製品も惣菜や素材として市場などで販売され、“作るそばから売れた”という時代を迎えます。

この後、「汁の素」のような商品が発売され簡便性も増すなどして、家庭でも喫食が増え、様ざまなシーンでおでんが食べられるようになりました。

このことは、1965年(昭和40年)頃、大阪の千里ニュータウンで実施された鍋料理の調査結果の、おでんはしゃぶしゃぶ、うどんすきに次いで3位に入るという結果からもうかがえます。

おでんの屋台に群がる子どもたち「おでん屋 江東 1955年」写真:土門拳

平成と令和

急激に進化するおでん

味つけにしてもおでん種にしても変化の少ないと思われがちな「おでん」ですが、この四半世紀、急激に進化を遂げています。

一品一品きれいに盛りつけた懐石風おでん、トマトやブロッコリーなど野菜豊富なおでん、夏にいただく冷やしおでん、静岡風や名古屋風などご当地おでんブームなど。

コンビニエンスストアでのおでん販売の増化や、個食に対応したレトルトパックの販売増など、気軽におでんが買えるようにもなりました。

静岡風おでん

鍋料理喫食率トップはおでん

「紀文・鍋白書」より

1997年から調査を開始した、実際に家庭の食卓にのぼった鍋のアンケートでは、1位「おでん」、2位「キムチ鍋」、3位「すき焼き」と、今年度もおでんが1位という結果に。これにより、おでんは26年連続でトップの座を守りました。また、好きな鍋ランキングでも「おでん」は常に上位に入り、まさにおでんは日本の“国民食”だといえます。

鍋喫食率ランキングの推移(複数回答)

| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん |

| 2位 | すき焼き | すき焼き | すき焼き | すき焼き | すき焼き | すき焼き | すき焼き | すき焼き | すき焼き | キムチ鍋 |

| 3位 | 寄せ鍋 | 寄せ鍋 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | キムチ鍋 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | キムチ鍋 | キムチ鍋 | すき焼き |

| 4位 | キムチ鍋 | キムチ鍋 | キムチ鍋 | 寄せ鍋 | 寄せ鍋 | キムチ鍋 | 寄せ鍋 | しゃぶしゃぶ | 寄せ鍋 | 寄せ鍋 |

| 5位 | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ | 寄せ鍋 | しゃぶしゃぶ | しゃぶしゃぶ |

| 6位 | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き | 水炊き |

| 7位 | 湯豆腐 | 湯豆腐 | ちゃんこ鍋 | ちゃんこ鍋 | ちゃんこ鍋 | もつ鍋 | 豆乳鍋 | もつ鍋 | ちゃんこ鍋 | ちゃんこ鍋 |

| 8位 | ちゃんこ鍋 | ちゃんこ鍋 | 湯豆腐 | もつ鍋 | 鶏だんご鍋 | ちゃんこ鍋 | もつ鍋 | 豆乳鍋 | もつ鍋 | もつ鍋 |

| 9位 | 鶏だんご鍋 | 鶏だんご鍋 | 鶏だんご鍋 | 鶏だんご鍋 | もつ鍋 | 鶏だんご鍋 | ちゃんこ鍋 | ちゃんこ鍋 | 豆乳鍋 | 豆乳鍋 |

| 10位 | もつ鍋 | もつ鍋 | もつ鍋 | 豆乳鍋 | 豆乳鍋 | 豆乳鍋 | 鶏だんご鍋 | 鶏だんご鍋 | 鶏だんご鍋 | 鶏だんご鍋 |

よく入れる具(たね)ランキングの推移(複数回答)

| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 大根 | 大根 | 大根 | 大根 | 大根 | 大根 | 大根 | ちくわ | ちくわ | ちくわ |

| 2位 | 玉子 | 玉子 | 玉子 | 玉子 | 玉子 | 玉子 | 玉子 | 大根 | 大根 | こんにゃく |

| 3位 | ちくわ | ちくわ | こんにゃく | こんにゃく | こんにゃく | ちくわ | ちくわ | 玉子 | 玉子 | 大根 |

| 4位 | こんにゃく | こんにゃく | ちくわ | ちくわ | ちくわ | こんにゃく | こんにゃく | こんにゃく | さつま揚 | 玉子 |

| 5位 | はんぺん | さつま揚 | さつま揚 | さつま揚 | さつま揚 | さつま揚 | はんぺん | さつま揚 | こんにゃく | さつま揚 |

| 6位 | さつま揚 | はんぺん | 餅入り巾着 | ごぼう巻 | はんぺん | はんぺん | さつま揚 | ごぼう巻 | 餅入り巾着 | 餅入り巾着 |

| 7位 | 餅入り巾着 | ごぼう巻 | ごぼう巻 | 餅入り巾着 | ごぼう巻 | 白滝 | 餅入り巾着 | 餅入り巾着 | ごぼう巻 | ごぼう巻 |

| 8位 | ごぼう巻 | 餅入り巾着 | はんぺん | はんぺん | 餅入り巾着 | 餅入り巾着 | ごぼう巻 | 厚揚げ | 厚揚げ | 厚揚げ |

| 9位 | 厚揚げ | 厚揚げ | 厚揚げ | 白滝 | 白滝 | 厚揚げ | 厚揚げ | はんぺん | はんぺん | はんぺん |

| 10位 | 白滝 | 牛すじ | 牛すじ | 厚揚げ | 厚揚げ | ごぼう巻 | ウインナー | がんもどき | がんもどき | がんもどき |

「紀文・鍋白書」

株式会社紀文食品 広報室では鍋やおでんの最新情報をまとめ、「紀文・鍋白書」を報道用資料として毎年発行しています。毎年、特集を設け、識者へのインタビュー、料理研究家のレシピ、鍋やおでんに対する調査データなどを掲載しています。