相撲の取組の前に、呼出しが白扇を開き、美声で

四股

名が呼ばれると、場内の緊張感が高まります。

大相撲中継で「紀文」の二文字が染め抜かれた着物が印象に残っている方も多いと思います。

このページでは紀文と相撲の関わりについて紹介します。

紀文の文字が染め抜かれた呼出しの着物

相撲の歴史・かまぼこやおせち料理の歴史

国技である相撲は、神様の力比べの神話からはじまり、平安期に宮中行事として発達する一方、村々で五穀豊穣を祈る神事として続き、江戸期に興行として成立し庶民の人気を集めたそうです。その後、大相撲として、スポーツとしての形態を整え洗練されわが国固有の伝統文化となったとされています。

江戸両国回向院大相撲之図 土俵入【国立国会図書館】

同様に、練り製品は平安期の古文書に記載があるほどの食べ物であり、また、年中行事の最たるものであるおせち料理は宮中行事として発達する一方、千年の歴史の流れを経て歳神様へのお供え料理として私たちの暮らしの中に定着していきます。

紀文は、これら練り製品やおせち料理を中心に総合食品メーカーとして日本固有の食文化をみすえ歩んでまいりました。

平安時代の古文書『類聚雑要抄』

相撲の様式美・おせち料理の様式美

私たちの生活に密着し、多くの方に永く必要とされ愛され続ける相撲やおせち料理。その大衆性とともに魅了される理由のひとつとして様式美があるのではと紀文は考えます。

わが国における相撲の様ざまな所作や型は、一朝一夕に成り立ったものではなく、土俵入り、番附表、化粧廻し、髷、装束、取組などは、独特の様式美を基礎にしているといわれています。

番附表

現代のおせち料理

一方、おせち料理も、新しく迎える年の幸福や五穀豊穣を祈るという“祈りの心で料理をいただくという、いにしえからのしきたり”が、重箱という器との出会いによって洗練され、確固たるかたちとなり、現代のおせち料理となって受け継がれてきました。

相撲と紀文の関わり

このように、わが国の伝統文化として親和性が高い相撲と紀文の関わりは、土俵の掃き清めなど縁の下の力持ちである呼出しの労をねぎらう創業者の気持ちの表れがきっかけでした。

1929年(昭和4年)、15歳で商人を目指し山形から単身上京した創業者は築地の町とそこで暮らす人々によって支えられてきました。

そのため、終生、築地と紀文に関係する様ざまな人とのつながりを大事にしており、相撲好きだった創業者は1932年(昭和7年)頃の米店で奉公の時代、町内の相撲好きを集めて同好会を結成します。

そして、1948年(昭和23年)のこと、戦後間もなく世の中の物資も不足していたこの時代、呼出しの実情を聞き、創業者はそれまで自前が当たり前だった着物を贈る事にしました。

「紀文」の二文字は、はじめから宣伝の目的で入れられたことはなく、大相撲側より感謝の意味を込めて染め抜いていただいたことがはじまりです。図らずして世に出て「広告」になったこの着物、後に各企業もこれに続いたほどです。

昭和期の呼出しとその着物

伝統文化へのリスペクト、スピリットを学ぶ

紀文は日本のよき伝統を継承するとともに、時代に合わせて革新を続けることで、新たなる伝統を育んでいくことを、企業としてのひとつの使命と考えています。

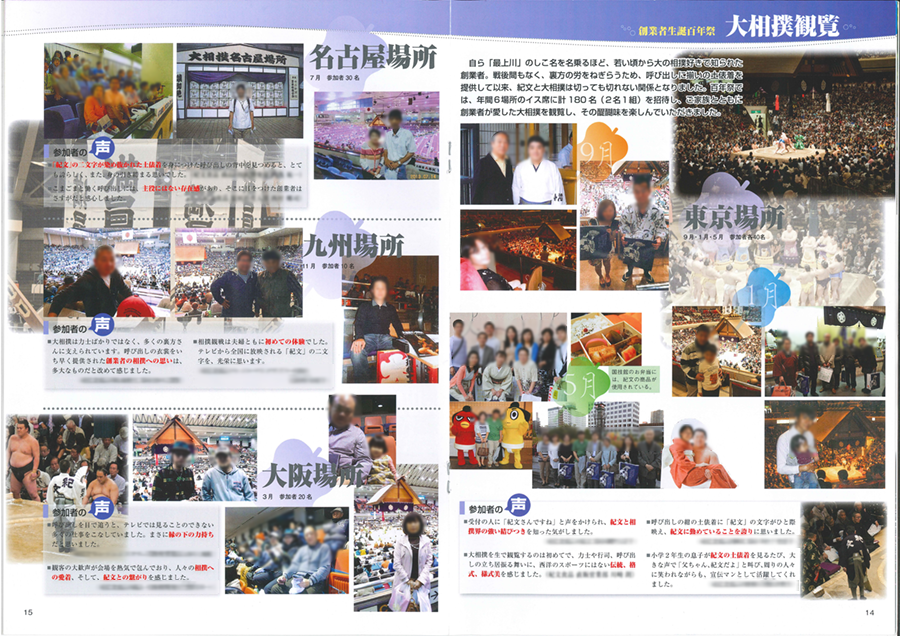

伝統文化の継承には精神性の学びが大事だと捉え、それを学ぶ機会として、2013年の創業者の生誕100年、2018年の創立80周年の記念行事のひとつとして、社員の大相撲観戦を抽選で実施しました。

心技体一体となった伝統文化の最高峰である大相撲に触れ、創業者の熱い想いを心に刻んだ社員からは、「日本の伝統・格式・様式美を感じた」「紀文に勤めていることの誇りを感じた」「きびきびとした呼出しさんの仕事が拝見できて身が引き締まった」などの感想があがりました。

2013年の創業者の生誕100年の大相撲観戦の様子をまとめた社内報

日本の伝統文化でお客さまをお出迎え

株式会社紀文食品の日の出オフィスにおいて、大相撲の東京場所中には、 衣桁 にかけた着物(夏着・冬着)や呼出しのサインボードを掲示します。

受付コーナー横の着物(夏着)

受付コーナー上の呼出しのサインボード

このほか、おせち料理に欠かせない重箱などの漆器を展示する部屋、木材で作ったおでん種の工芸品を常設展示し、お客さまをお出迎えいたします。

ご来社いただいた皆さまに、大相撲関連の迫力ある展示、漆器の凛とした美しさ、温かみのあるおでんの木工細工など、日本の素晴らしい文化をご覧いただければと思います。

漆器展示室

このページの参考資料

●『相撲の歴史』 著者:竹内 誠/編集発行:財団法人 日本相撲協会/1993年発行

●『日本相撲協会公式サイト』

●『国立国会図書館デジタルコレクション』

●『祝いの食文化』 著者:松下幸子/1991年発行

●『平凡社 小百科事典 1973年版』(現:書籍名:『マイペディア―小百科事典』)

●『総合 調理用語辞典集』編集発行:社団法人 全国調理師養成施設協会/2010年