お正月大研究!!

お正月のいわれ

お正月はどうしておめでたいの?

年があけ、お正月になるとみんな口々に「おめでとうございます」と新年のあいさつをしますね。どうして、お正月はおめでたいのでしょうか?それは、人々にしあわせをもたらす「年神(としがみ)さま」が、家にやってくると信じられていたからです。

年神(としがみ)さまってだあれ?

年神さまは、田畑の実りを守る神さま。また、みんなのご先祖(せんぞ)さまとも言われていて、子孫(しそん)のみんなにしあわせをくれるんだ。お正月になると、高い山の上からおりて、みんなのおうちにきてくれるんだよ。

お正月ってどんな日?

「正」の字には、「年のはじめ」「年があらたまる」という意味(いみ)があります。だから、お正月は、「一年のはじめの月」という意味。お正月は年神(としがみ)さまをむかえて、すべてが新しくはじまるときなんだ。

お正月はいつからいつまで?

12月13日は「お正月ことはじめ」の日。この日から大そうじなど、年神さまをむかえる準備(じゅんび)をはじめるよ。新年になって、門松をはずす7日ごろまでがお正月。1月15日ごろのドンド焼きで、お正月かざりを燃やすと、年神さまはそのけむりにのって、山に帰るといわれているよ。

お正月はみんなのたんじょう日(数え年)

むかしは、人は生まれたときに、たましいを1つあたえられるので生まれたときが1才、お正月ごとに年神さまから新しいたましいをあたえられて、年をひとつとると考えていました。だから、むかしはたんじょう日ではなく元旦(がんたん)に、みんないっしょに年をとって祝っていました。 この年齢(ねんれい)の数え方を「数え年(かぞえどし)」といいます。

お正月の行事のいわれ

年越し(としこし)

大晦日(おおみそか)から元旦(がんたん)にかけておこなわれる行事が年越し。むかしは、日がくれる前までにお正月の準備(じゅんび)をすべておわらせて、夜もねないで起きていたんだ。

初日の出

1月1日にのぼってくる太陽のこと。初日の出といっしょに年神さまがあらわれるといわれていて、「今年一年しあわせでありますように」と、日の出にむかっておいのりするんだよ。

初もうで

新年にはじめて神社やお寺へおまいりすること。むかしは、「恵方(えほう)」という、その年のえんぎのよい方角にある近くの神社へ行ったけど、いまは有名な神社などに多くの人がおまいりしているね。

初ゆめ

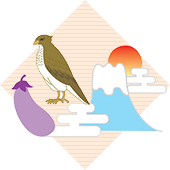

初ゆめは神さまのおつげと信じられていたんだ。よい初ゆめは、「一ふじ二たか三なすび」といって、ぜんぶえんぎのいいもの。 まくらの下に宝船(たからぶね)の絵をしくと、いい初ゆめが見られるんだって。

書き初め(かきぞめ)

年が明けて初めて、おめでたいことばや絵を墨と筆で書くこと。書き上げた作品は、ドンド焼きなどの火まつりの時に燃やすと書道が上手になるんだって。

ドンド焼き

ドンド焼きは、1月15日の小正月のころ、神社などでお正月かざりなどを焼く火まつりです。ドンドの火やけむりにのって、年神(としがみ)さまが天へ帰っていくと信じられていたんだよ。

お年玉

もともとは、鏡(かがみ)びらきのあとで子どもたちにくばられた鏡もちが「年玉」。年神(としがみ)さまからいただくたましいがやどっている大切なものだったんだ。

お正月かざりのいわれ

門松(かどまつ)

むかし、お正月に年神さまがおりてくるときの目じるしとして、木を立てたのがはじまり。松や竹などの一年中、葉が緑の木が使われています。

しめかざり

家のげんかんや、神だなにかざります。これは、年神さまに「家の中は、神聖(しんせい)です」としらせるためのしるしです。

鏡もち(かがみもち)

おもちはもともと、神さまにおそなえする大切な食べものでした。お正月には年神(としがみ)さまに鏡もちをそなえます。むかしの鏡をまねて丸い形につくられているから、鏡もちと言います。

お正月の料理のいわれ

もちと雑煮(ぞうに)

もち米をついた白もちは、とくべつな日にしか食べることができないたいせつな食べものだったんだよ。お正月に、もちや野菜、魚などを神さまにおそなえしたあと、それらを煮てつくった食べものがお雑煮だよ。

おせち料理

お節句(せっく)に、神さまにおそなえした食べものがおせちのはじまり。おせち料理を年神(としがみ)さまにおそなえし、年神さまとともに食べることで、しあわせな一年になるように祈るんだよ。

祝い箸(いわいばし)

やなぎの木で作られた新しいおはしで、両はじが細くなっています。それは、片方を人、もう一方を神さまが使うとされているから。やなぎの白木は折れにくく、また、神聖(しんせい)な木といわれているんだ。

おとそ

むかし、中国の漢方薬(かんぽうやく)をお酒にひたして作ったのみものが日本に伝わり、おとそになった。のむと一年を元気にすごせるといわれているよ。

七草(ななくさ)

1月7日が七草で、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(大根)をいれた七草がゆを食べると、長生きできるっていわれているよ。この年齢(ねんれい)の数え方を「数え年(かぞえどし)」といいます。

お正月あそびのいわれ

たこあげ

たこあげは、男の子が元気に成長するようにと祈ってあげたんだって。 ねがいごとをたこにのせて天にとどけるという意味もあるんだよ。

こままわし

むかし、朝鮮半島(ちょうせんはんとう)の高麗(こうらい)という国から伝わったあそび。 高麗は「こま」ともいわれていて、名前のもとになったんだ。

はねつき

はねつきは、一年のわざわいをはらう、女の子の正月あそび。 むかしは、今年はどんな年か、うらないにも使っていたんだって。

かるた

「かるた」はポルトガルという国から伝わったあそび。江戸時代(えどじだい)に「小倉百人一首(おぐらひゃくにんいっしゅ)」や、子ども向けの「いろはがるた」ができたんだ。

すごろく

江戸時代(えどじだい)の「絵双六(えすごろく)」がもとだよ。ルールは、むかしも今も同じ。 「ふりだし」からスタートして、サイコロの出た目だけ進み、早く「上がり」にゴールした人が勝ち。

福笑い(ふくわらい)

目かくしをして、顔の形だけがかかれた台紙に、まゆ毛・目・はな・口の形の紙をおいていくあそび。とんでもない顔ができてみんな大笑い。笑うのはおめでたいことだから、福笑いというんだよ。