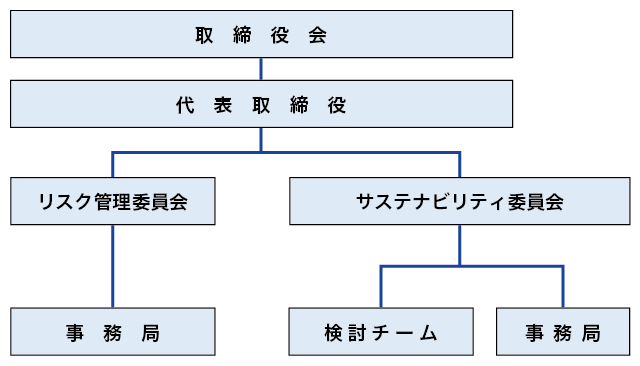

紀文グループのサステナビリティに関する基本方針や重要事項等を検討・議論する場として「サステナビリティ委員会」(委員長:代表取締役社長)を設置しております。議論するテーマに応じて事業部門の責任者を招集して「検討チーム」を設け、紀文グループのサステナビリティ課題について横断的に議論し、その内容は取締役会に報告しております。

このうち、気候変動に関するサステナビリティ課題については、「サステナビリティ委員会 事務局」が中心となり構成する「気候変動ワーキンググループ」にて検討し、その内容は「サステナビリティ委員会」に報告し、審議のうえ決定しております。

同委員会で決定した事項は取締役会に上程し、審議・決議された後に関連する各部門/各社に展開し、それぞれの経営計画・事業運営に反映いたします。

戦略

紀文グループの中長期的なリスクの一つとして「気候変動」を捉え、関連するリスク及び機会を踏まえた戦略と組織のレジリエンスについて、検討しております。IEA(国際エネルギー機関)やIPCC(気候変動に関する政府間パネル)による気候変動シナリオ(2℃未満シナリオ※1および4℃シナリオ※2)を参照したシナリオ分析を実施し、「国内食品事業」を中心に考察した、2030 年・2050 年時点で想定される事業への影響は以下のとおりです。

今後、特定したリスク・機会は紀文グループの戦略に反映し対応してまいります。

<2℃未満シナリオ>

| 要因 | 変化 | リスク/機会 | 当社への影響 | 重要度 |

| 炭素税の導入 | 調達コストの増加 | リスク | ・すり身価格や包装材価格に炭素税が賦課され、調達コストが増加する。 | 大 |

|---|---|---|---|---|

| 操業コストの増加 | リスク | ・操業時のCO₂排出量に炭素税が賦課され、操業コストが増加する。 | 大 | |

省エネ設備の導入による効率化 |

機会 | ・省エネ設備への投資を積極的に進め、消費エネルギー量を減少させることで炭素税影響を軽減し、かつ生産効率が向上する。 | 中 | |

| 再生可能エネルギーの導入 | エネルギー調達コストの増加 | リスク | ・温室効果ガス排出削減の観点から再エネ使用率を高めることにより、電気代が増加する。 | 小 |

| 環境配慮意識の向上 | 脱炭素を契機とした業容拡大の探索 | 機会 | ・当社が脱炭素への取組みを推進することで、取引先との連携が強まる、また他業種との業容拡大に繋がる。 | 中 |

| 脱炭素の観点から水産加工品への注目拡大 | 機会 | ・温室効果ガス排出量の大きい畜産肉から水産資源へと消費者の嗜好が変化し、水産加工品の需要が高まる。 | 中 |

これら認識したリスク/機会への対応のため、以下の取組みに注力してまいります。

・生産効率の改善による消費エネルギー量の削減

・再生可能エネルギーやグリーン電力、バイオマス燃料等の導入

・環境負荷の少ない包材資材の導入

・環境政策や新技術に合わせた投資計画の適宜見直し

<4℃シナリオ>

| 要因 | 変化 | リスク/機会 | 当社への影響 | 重要度 |

| 気象災害の激甚化 | サプライチェーン寸断可能性の増加 | リスク | ・調達先、取引先、納品先等の被災による操業停止や店舗営業の混乱等が発生し、サプライチェーンが寸断される。 | 大 |

|---|---|---|---|---|

| 慢性的な気候変動による、事業運営への各種影響

|

リスク | ・工場/本社が大雨や洪水等の自然災害を受け、操業停止となる。 | 大 | |

| リスク | ・真夏日の劇的な増加による、品質衛生リスクが上昇する。 | 大 | ||

秋冬期の気温上昇 |

秋冬期の気温上昇 |

リスク | ・秋冬期の平均気温が上昇することで、主力のおでん・鍋物関連商材の売上が減少し、収益に影響を与える。 | 大 |

| 夏季日数の増加 | 気温上昇下でも需要が高い製品による収益増加 | 機会 | ・真夏日などは、家庭で火を使用した調理が好まれなくなることから、「糖質0g麺」や「カニカマ」など、調理が手軽な商材の需要が高まる。 | 中 |

これら認識したリスク/機会への対応のため、以下の取組みに注力してまいります。

・原料産地の多様化と、調達ルート/輸送ルートの複線化

・適正な在庫量の検討

・代替すり身の導入に向けた研究開発の推進

・工場の水害対策の強化(浸水防止策/浸水被害軽減策の実施等)

・衛生認証の取得による品質管理水準の向上

・当社および仕入先/協力企業の衛生管理、社員の健康管理の強化

・秋冬期における水産練り製品のおでん/鍋物以外の利用シーンの外部訴求

・新たな商品カテゴリーの開発を推進

・通年需要がある商品の開発を強化

・季節変動が少ない事業分野(海外食品事業など)を伸長

・調理の手間が少ない商品の開発を推進、外部訴求を強化

※1 2℃未満シナリオ:気温上昇を最低限に抑えるための規制の強化や市場の変化など、積極的な対策が取られるシナリオ。

※2 4℃シナリオ:気温上昇の結果、異常気象などの物理的影響が生じるシナリオ

リスク管理

「気候変動ワーキンググループ」にて実施したシナリオ分析により、想定される気候関連リスク・機会を、発生可能性と影響度に基づき優先順位付けを実施しております。その結果、上記の重要度の大きな事項に注力して取り組み、そのリスクに関する分析、対策の立案と推進、進捗管理等の状況は「サステナビリティ委員会」を通じて管理してまいります。

なお、「サステナビリティ委員会」で分析・検討した内容は、取締役会に報告し、全社的リスク管理と統合しております。

指標と目標

温室効果ガスの総排出量の削減を指標として設定し、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理しております。2030年までの温室効果ガス削減目標として、CO₂総排出量の30%削減(2013年度比)を掲げております。